lundi, 25 septembre 2017

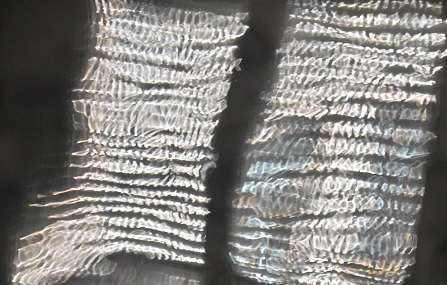

ECRITURE

Quand la lumière en vient à l'écriture, ...

... ce n'est pas la photo qui est floue, ...

... c'est un ailleurs qui rend visite.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie

samedi, 23 septembre 2017

DÉTAIL

09:03 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 20 septembre 2017

COCORICO A L'ONU

Décidément, le journaliste français est incorrigible. On est habitué à ces journaleux, patriotards sportifs, qui résument fidèlement, semaine après semaine, les grandes compétitions mondiales à la façon, pitoyable ou glorieuse, dont les performances des petits Français honorent plus ou moins le pays. Cela va de l'enthousiasme le plus apoplectique à la déception la plus dépressive. Mais ça ne s'arrête pas là.

Car le journaliste français n'a peur de rien et n'a de cesse que de repousser toujours plus loin les frontières virtuelles de l'hexagone. Ainsi, à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'ONU, grosse fête mondiale où les chefs d'Etat des cent quatre-vingt-treize nations du monde sont invités à s'exprimer en réunion plénière, le journaliste français n'a rien trouvé de mieux que de réduire la grandiose cérémonie planétaire à une petite querelle de petites personnes. Même s'il est vrai que l'une des personnes est moins petite que l'autre.

Vous savez comment le journaliste français rend compte de l'événement ? En tout et pour tout, elle (c'est une dame) commence par le discours boute-feu de Donald Trump sur la Corée du nord et l'Iran (et autres Etats voyous), puis enchaîne sur la « réponse » vigoureuse apportée par le président français à son homologue américain. Point-barre. Extraordinaire : ce que retient le journaliste français de cette énorme chose qu'est la réunion de tous les pays du monde en un même lieu, c'est l'axe Trump-Macron. Ça, c'est de l'objectivité, coco ! Pensez-vous que les vastes problèmes du monde sont pris en compte ? Non, l'essentiel à retenir est que monsieur Macron a vertement répliqué à monsieur Trump. Ah mais !

Exeunt tous les autres représentants, à commencer par le Russe, le Chinois et autres personnages secondaires. L'Assemblée Générale de l'ONU, c'est l'axe Paris-New York, qu'on se le dise. La France toujours au premier plan, qu'on se le dise ! J'avoue que ça m'a bien fait rire : Tonnerre Grondant (le vaporisateur enflammé de la Corée du Nord) face à Tom Pouce (le pompier de service qui a la main sur l'extincteur). Ce que je trouve extraordinaire dans l'affaire, c'est que le journaliste français, en braquant sa caméra sur ce tandem (le feu et l'eau), fait disparaître le reste du monde d'un coup de baguette magique. Avouez que ça simplifie à merveille : l'art d'escamoter la complexité au profit d'une simplicité aveuglante. Le journaliste français fait des miracles.

La formidable grille de lecture posée par le journaliste français sur l'Assemblée Générale de l'ONU a malheureusement beaucoup à voir, j'en ai peur, avec des « éléments de langage » collectés auprès d'une officine directement branchée sur la ligne téléphonique de l'Elysée : « N'oubliez pas de faire valoir l'intervention de notre président, n'est-ce pas. - A vos ordres, monsieur le conseiller. Je n'y manquerai pas, monsieur le conseiller. »

N'est-ce pas qu'elle est belle, la presse française ?

C'était un aperçu de l'exercice de la noble profession de journaliste en France aujourd'hui.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journalistes, journal le monde, journal le figaro, france culture, presse française, information, assemblée générale onu, emmanuel macron, donald trump, corée du nord, palais de l'élysée, président de la république, france

mardi, 19 septembre 2017

COULÉE PÉTRIFIÉE

Mon art abstrait.

Tentative de péché de jeunesse.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 16 septembre 2017

POINTS CARDINAUX

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 13 septembre 2017

RÉSERVOIR DE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 11 septembre 2017

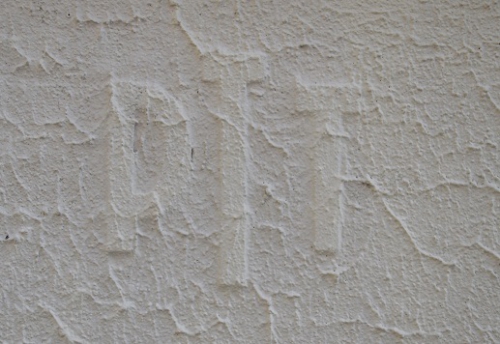

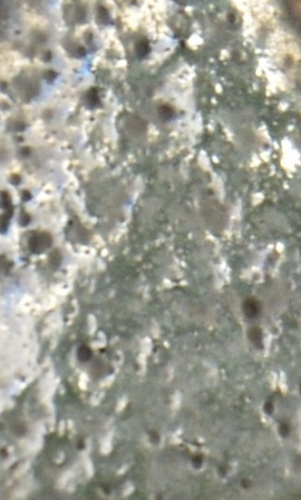

VU À LA CROIX-ROUSSE

Que reste-t-il du temps où il y avait des

SERVICES PUBLICS en France ?

Voici ce que m'évoque (de très loin, mais quand même) le relief du badigeon.

Comment l'artiste a-t-il su à ce point poser un tel drapé sur les seins, sur le ventre, sur les cuisses ?

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, ptt, postes télégraphe téléphone, petit travail tranquille

jeudi, 07 septembre 2017

DRÔLES DE NUAGES

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, nuages

lundi, 04 septembre 2017

VU À LA CROIX-ROUSSE

UN GRAFFITI AMÉLIORÉ

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, graffiti, lyon, croix-rousse

vendredi, 01 septembre 2017

L’ŒILLETON

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 14 juillet 2017

DERNIER DÉTAIL

Détail de la coque du bateau.

Photographie Frédéric Chambe, Molinet (03), 9 juillet 2017.

Un coup de fatigue ? Une saturation ? Quoi qu'il en soit, le sentiment d'avoir atteint un seuil. Les terriens, et ceux d'ailleurs, qui rendent visite à ce blog (presque ininterrompu depuis mars 2011), ont sûrement remarqué que, depuis quelque temps, je m'exprime moins par la plume (façon de parler !) qu'en m'efforçant de faire partager la fascination qu'exerce sur mes yeux le monde tel qu'il se présente par les interstices où je le regarde.

Que signifié-ce ? On verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je pars aujourd'hui pour une Grande Vacance. Si j'avais un souhait à formuler à l'intention de tout un chacun, ce serait celui-ci : excellente vacance (du devoir, du pouvoir, du savoir, du pensoir, de l'écritoire, de l'espoir, du dortoir, du comptoir, du foutoir, du grattoir, du homard ... et autres insectes utiles, comme dit Vialatte) à tous.

A bientôt.

En ce 14 juillet, je pars avec mon

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 13 juillet 2017

LE PETIT GRÉGORY

On trouve une scène formidable de cynisme dans le réjouissant film "C'est arrivé près de chez vous" (1992), de Rémy Belvaux, avec un impeccable Benoît Poelvorde en inventeur d'un nouveau cocktail, qu'il baptise "le petit Grégory". Attention, il faut prêter l'oreille : l'ébriété de Poelvorde, très bien imitée, trouble son élocution.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : le petit grégory, muriel bolle, christine villemin, bernard laroche, juge jean-michel lambert, cinéma, c'est arrivé près de chez vous, benoît poelvorde, lucas belvaux, humour noir

mercredi, 12 juillet 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 11 juillet 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 10 juillet 2017

DÉTAIL

C'est du gâteau (fait maison).

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 09 juillet 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 08 juillet 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 07 juillet 2017

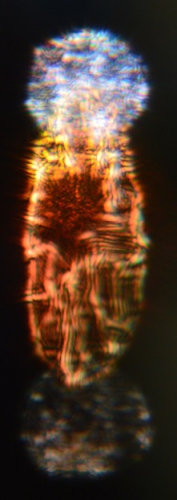

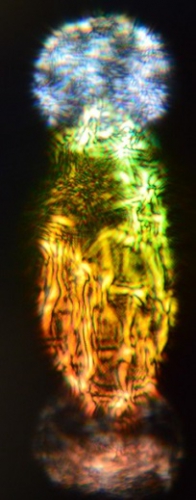

TROIS PALOTINS

Giron.

Pile.

Cotice.

Je me permets de proposer aux pataphysiciens conscients ou inconscients (ça veut dire tout le monde) ces représentations toutes personnelles des Palotins. Je ne prétends surtout pas, pour autant, détrôner l'indétrônable effigie qu'en avait gravée, sur une plaque en bois d'arbre, leur géniteur officiel : Alfred Jarry.

On trouve la description exacte (sauf le nez des palotins) de cette gravure dans la bouche d'Ubu, à la scène IX de l'Acte héraldique de César-Antéchrist (1895) :

« Semblable à un œuf, une citrouille ou un fulgurant météore, je roule sur cette terre où je ferai ce qu'il me plaira. - D'où naissent ces trois animaux (apparaissent Giron, Pile et Cotice) aux oreilles imperturbablement dirigées vers le nord et leurs nez vierges semblables à des trompes qui n'ont point encore sonné ? ».

Si l'on regarde bien, la créature céleste qui surplombe les Palotins est effectivement "fulgurante" (zigzag de la foudre), "spiraloïde" (la gidouille) et "macroglosse" (l'excroissance buccale),

Jarry ne souffre d'aucun préjugé formel : si le nez en trompe n'apparaît pas sur la gravure ci-dessus, on est fort tenté de le repérer dans le détail de la suivante, gravure que j'avais eu l'honneur de commenter de façon originale (saluée par Michel Arrivé, j'ai la lettre), malgré un larcin de M. Henri Béhar en personne dans je ne sais plus quel numéro de la très estimable revue L'Etoile-Absinthe, appropriation rectifiée ensuite grâce à l'impeccable éthique de M. Michel Décaudin.

Je n'ai jamais pu me faire aux usages et mésusages en usage dans l'Université.

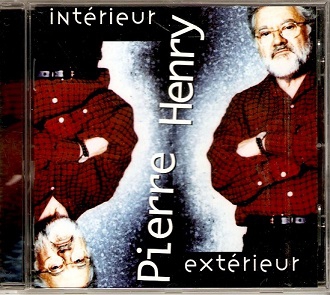

PIERRE HENRY

J'ai appris, comme tout le monde, la mort de Pierre Henry.

Je ne suis plus, on le sait peut-être, le grand amateur des musiques savantes qui s'inventent aujourd'hui, mais je garde un reste de tendresse pour celles que créait Pierre Henry, ce compositeur qui avait fait de sa propre maison un laboratoire musical, voire une salle de concert, comme le montre le disque qui est sorti d'une de ses expériences publiques.

Je garde sans doute, avant tout, ce reste de tendresse à cause de la répugnance qu'il a toujours manifestée à l'égard de l'invention satanique d'Arnold Schönberg, je veux parler de la musique sérielle, alias dodécaphonisme, qu'adoptera d'emblée et avec enthousiasme Pierre Boulez, le commissaire politique, l'ayatollah du sérialisme intégral.

08:55 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre henry, musique contemporaine, dodécaphonisme, musique sérielle, pierre boulez

jeudi, 06 juillet 2017

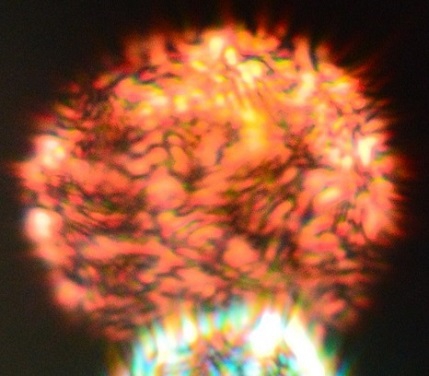

UNE VARIATION RETROUVÉE

Allez, une dernière pour la route.

Photographie Frédéric Chambe (non recadrée).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 05 juillet 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 04 juillet 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 03 juillet 2017

DÉTAIL

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 02 juillet 2017

NUAGES

L'étranger

- Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dis ? ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère ?

- Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.

- Tes amis ?

-Vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.

- Ta patrie ?

- J'ignore sous quelle latitude elle est située.

- La beauté ?

- Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle.

- L'or?

- Je le hais comme vous haïssez Dieu.

- Eh! qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger ?

- J'aime les nuages... les nuages qui passent... là-bas... là-bas... les merveilleux nuages !

Charles Baudelaire

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, poésie, charles baudelaire, baudelaire petits poèmes en prose

samedi, 01 juillet 2017

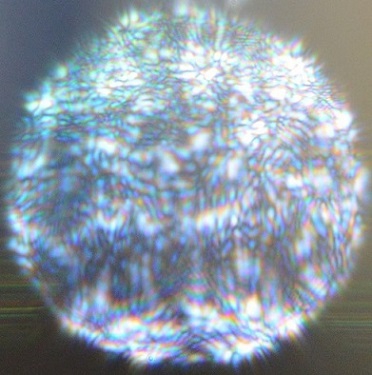

VARIATIONS XII + XIII

Fin.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie