jeudi, 11 mai 2017

LA HULOTTE ÉTERNELLE

La Hulotte n'a pas besoin qu'on lui tresse des couronnes de lauriers, ni que l'on fasse son éloge : son existence à elle seule constitue un éloge.

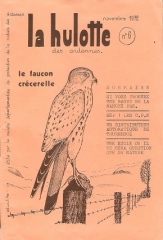

N°6 (1972, rééd.) : la crécerelle, capable entre autres du vol sur place.

Je ne connais pas Pierre Déom, qui en est le fondateur admirable, le promoteur, l'animateur, le rédacteur, le dessinateur (son dessin à la plume de la martre !!!). Je dirai juste que je ne pourrais pas imaginer de ne pas en recevoir les numéros, aujourd'hui deux fois par an, c'est-à-dire à une cadence plus faible que celle qui fut longtemps la sienne.

N°41 : la belette et l'hermine.

C'est en 1977 que j'ai pris mon premier abonnement (prix d'une modicité à inspirer pitié) à cette revue, qui reste absolument unique, par son mode d'édition et de fabrication comme par la haute qualité de son contenu.

N°30 : le héron et le brochet, "pirates d'eau douce".

Ma collection commençait au n°6 (sous le titre de La Hulotte des Ardennes, déjà sise à Boult-au-Bois, 08240), jusqu'à ce que Déom décide de republier les cinq premiers, qui étaient à l'origine au format A4 (et ronéotés, je crois, mais la ronéo est sortie d'usage et de vocabulaire). On arrive au n°105.

N°79 : le martinet.

Je n'ai jamais été déçu : au contraire, au fil du temps, j'ai vu s'accentuer le soin apporté par Pierre Déom à la rédaction, à l'illustration, au contenu scientifique et au style, très particulier, jusqu'à faire de la revue une splendide référence de documentation.

N°93 : le vautour fauve.

J'y ai toujours appris énormément de choses, que ce soit sur l'aulne, le faucon pèlerin, le muscardin, le gui, les mustélidés ou le scolyte (alias ips typographe).

N°51 : l'aulne.

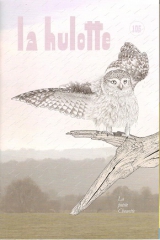

Le numéro 105, qui vient d'arriver, est consacré à la chouette chevêche : le plaisir est intact.

N°105 : la chouette chevêche.

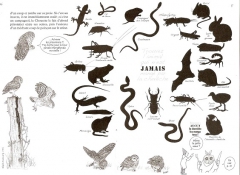

Par exemple, le lecteur n'ignorera rien de l'alimentation (tout ce qui est ci-dessous en ombre chinoise) de ce petit oiseau, jusqu'au poussin de chouette chevêche !

Longue vie à La Hulotte.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue la hulotte, pierre déom, la hulotte des ardennes

mercredi, 10 mai 2017

L’HÉRITIER ?

EMMANUEL HOLLANDE OU FRANÇOIS MACRON ?

Photo de une du Progrès du 9 mai 2017.

Je ne sais pas si je délire ou non, mais je trouve cette photo tout à fait extraordinaire, à cause de la drôle de réflexion qu'elle m'inspire. Elle me donne l'impression qu'un masque tombe : celui de la brouille irrémédiable. On y voit en effet l'ancien et le nouveau se regardant et se souriant, en train d'éprouver un contentement qui m'a semblé authentique. Ce regard et ce sourire m'ont sauté aux yeux à cause de cet air de complète satisfaction mutuelle que j'y ai vu (à tort ou à raison). Si j'avais à imaginer une légende à cette photo (AFP), ce serait un dialogue du genre : « Tu vois, papa, j'y suis arrivé. Je l'ai fait ! - Bravo, fiston, ça a marché. Je savais que je pouvais compter sur toi ! ». Ils sont visiblement satisfaits l'un de l'autre, et pas seulement parce qu'ils commémorent la capitulation allemande en 1945.

Si je n'ai pas les pieds à côté de mes pompes, cela signifie que le capitaine de pédalo, se sentant définitivement (et à raison) grillé, à décidé de faire ce qu'il considère comme un "beau geste", et de transmettre la fonction à un héritier jugé à même de la faire fructifier et prospérer. Mais surtout, si tel était vraiment le cas, cela voudrait dire que les deux compères ont joué devant toute la France un chef d'œuvre de scénario de dissimulation. Alors, comédie, la "trahison" du poulain du président bombardé ministre ? Comédie, l'émotion du président annonçant en décembre qu'il ne se présenterait pas à l'élection ? Si ce n'est pas pure hallucination, alors là, je dis : bien joué ! Et chapeau, les artistes ! Et merci au photographe de l'AFP.

Merci de me dire si je me trompe.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : élection présidentielle, emmanuel macron, france, politique, société, élections législatives, journal le progrès, lyon, françois hollande, photos de presse, journalistes, agence afp, parti socialiste

mardi, 09 mai 2017

VIALATTE ET L’IDÉE DE L’ALGÉRIE

Toujours dans la revue Le Spectacle du monde, en novembre 1962, voici ce qu'Alexandre Vialatte écrit au sujet de l’Algérie (il dit quelque part que sa contribution à la revue s'inscrit dans la rubrique littéraire : on voit ici que le champ du littéraire est singulièrement élastique) :

Toujours dans la revue Le Spectacle du monde, en novembre 1962, voici ce qu'Alexandre Vialatte écrit au sujet de l’Algérie (il dit quelque part que sa contribution à la revue s'inscrit dans la rubrique littéraire : on voit ici que le champ du littéraire est singulièrement élastique) :

« Les Français s’avisèrent, en 1830, qu’il valait mieux gouverner l’Algérie que d’y être vendus sur les marchés d’esclaves. C’était un point de vue. Ils l’adoptèrent. L’Amérique, à l’époque, les en félicita, le monde civilisé les remercia, Abd el-Kader, vaincu, leur apporta son aide, M. Ferhat Abbas apprit la pharmacie. Cent trente ans plus tard, ils trouvèrent qu’une Algérie antifrançaise irait mieux dans "le sens de l’Histoire", et que les Chinois feraient mieux qu’eux. La chose paraissait plus "à gauche". Ce mot de "gauche" emporta tout. Car on accepte à la rigueur d’être accusé d’avoir tué son père, on ne peut pas s’exposer au reproche d’être moins "à gauche" que son voisin. Même s’il faut pour cela soutenir l’assassinat : l’assassinat n’est pas la guerre ; on peut assassiner en restant pacifiste ; l’assassinat ne devient blâmable que pratiqué par des méchants. Et le méchant, c’est l’armée française. Sans armée, en effet, il n’y aurait jamais de guerre. Et puis d’ailleurs, qu’est-ce que ça peut nous faire, puisque ça se passe de l’autre côté de l’eau ? Bref l’idée plut.

Au bout de sept ans d’efforts, de combats, de campagnes de presse, de guillemets déplacés, de citations dirigées, la France a enfin réussi à perdre l’Algérie française. A la suite des victoires d’Oran et de Bab El Oued. Elles furent sanglantes. Aussi la joie régna-t-elle dans le camp des vainqueurs. Les enfants se partageaient le képi du général. Il était lauré de feuilles de chêne. Ils en firent des indigestions. Des harkis furent pelés comme on pèle une carotte, salés comme du jambon et cuits dans une marmite. Ce ne furent plus qu’égorgements, disparitions, espiègleries, accords d’Evian.

Les riches colons rentrèrent en France avec les restes de leur famille. Ils trouvèrent pour les accueillir de vastes terrains vagues où ils plantèrent leurs tentes, de soie et d’or, mal vus par la population qui leur reprochait leurs milliards, l’exploitation des indigènes, plusieurs vols de porte-monnaie, et le cynisme qu’ils avaient eu de naître à Mascara ou Orléansville.

Il ne s’agissait plus que de décoloniser. On sait en quoi la chose consiste : on déboulonne Lesseps, on garde le canal ; on supprime les propriétaires, et on coupe la tête à Jeanne d’Arc.

Il y a neuf millions d’Algériens qui ne doivent la vie qu’à la médecine française. Va-t-on les supprimer aussi ?

Mais à quoi bon donner la vie à tant d’enfants, sans leur offrir avec une situation brillante ? Et c’est pourquoi, devenus grands et nombreux, les enfants battirent leur nourrice. Heureusement, la nourrice entendait merveilleusement la plaisanterie. Elle l’entendit jusqu’à violer la Constitution de son pays pour l’Algérie antifrançaise. Ce qui n’épargna nul massacre. La majorité des députés ne dit mot. Puis renversa le gouvernement, parce qu’elle trouvait qu’il violait la loi sur un autre point. Ce fut en chantant La Marseillaise.

On en est là. Si bien qu’à travers l’événement, la France, aux yeux des députés, apparaît gouvernée, tantôt par un gouvernement légal et par une Constitution factieuse, et tantôt par un chef factieux et par une Constitution légale. Tel est le tableau. J’y mets à peine de mauvaise foi ; et encore, uniquement pour le plaisir de la chose ; pour le principe ; ou pour ne pas être trop sévère : user de la vérité serait un abus de pouvoir.

Ceux qui firent les frais de l’aventure furent les garçons qu’on envoya vaincre et mourir sur les djebels, au nom d’une Algérie qu’on leur enlève ensuite au mépris des serments qu’ils avaient dû donner. Ce fut d’eux qu’on ne parla jamais. Ce furent eux qui n’eurent jamais droit aux sollicitudes de la presse. Masques maigres de sentinelles, figures de proue de l’armée française, sacrifiés de leur génération, ce furent eux qui ne défilèrent pas, afin que la nation ne pût pas les remercier. Ils revoyaient dans leurs cauchemars le chef de douar ou les harkis qu’on avait torturés quand ils étaient partis, en dépit des promesses qu’ils avaient dû leur faire. Ils s’accusaient de complicité d’assassinat. Tel fut le drame. Comment fut-il compris ? La grande presse annonça un jour que le général Massu, qui avait eu pour eux un mot de pitié dans un discours, était privé de homard par le général de Gaulle. Oui, la chose alla jusque-là. De Gaulle étant venu aux manœuvres, Massu ne fut pas invité à sa table où "l’ordinaire avait été amélioré". Il n’eut pas droit au homard mayonnaise. Et la presse en fit quatre colonnes. Et c’est elle qui fait l’opinion.

Ce furent les morts les plus trahis. On leur retira leur raison d’être devenus des cadavres. Offerts à la nuit des djebels et sacrifiés sur la montagne, tués à la balle, mutilés au couteau, ils n’apprirent que du fond de la tombe que ce n’était pas pour la France, mais d’abord que c’était pour rien, ensuite que c’était pour l’ennemi. C’étaient nos fils, c’étaient nos frères. Voilà, disent les discours de la télévision, "ce que nous avons réalisé à travers tant de sang, avec tant de réussite"… ».

Alexandre Vialatte le dit lui-même : il n’écrit pas cela sans une certaine dose de mauvaise foi. Je me garderai de porter un jugement sur le fond. Je me contenterai d’estimer que ce n’est pas ce qu’il a écrit de meilleur, y compris – en dehors de quelques réussites (dont l'énumération - deux octosyllabes approximatifs - qui aboutit aux "accords d'Evian") – dans le style lui-même. Dans un numéro de la même revue, en janvier 1963, il sera encore plus net, voire violent (« La patrie était une famille ; le général de Gaulle était un paladin. Et tout à coup il nous apprend que la patrie est une épicerie dont on lâche le rayon qui ne rapporte rien. Qui se ferait tuer pour une épicerie ? »). Moins violent, certes, que les réalités de cet épisode de l'histoire de France.

Vialatte poursuit sa chronique en commentant à sa façon Au Lieutenant des Taglaïts, de Philippe Héduy qui livre là, selon lui, « témoignage lyrique d’un militaire, documentaire passionné d’une époque, et pièce à conviction fécondement accablante », puis Désert perdu, de son amie Ferny Besson, « fille d’un médecin des oasis », qui « ne vient en France qu’à seize ans », et qui a perdu un fils dans la guerre d’Algérie.

La chronique s’achève sur la longue citation d’un article de Jean Cau paru dans L’Express, dans lequel son auteur jette une déploration sur les dégâts irrémédiables qu’est en train de faire subir à la terre algérienne le départ massif des Européens. Quand on voit, cinquante-cinq ans après la fin de la guerre, l’état d’esprit d’une majorité de la population face aux élections législatives qui viennent d’avoir lieu en Algérie – jouées d’avance, selon plusieurs journalistes et observateurs algériens – peut-on dire qu’il a complètement tort ? Pouvoir et ressources confisqués par une petite secte de seigneurs militaires, population où grouille une jeunesse (le pays a 27,3 ans d'âge moyen en 2014) désillusionnée, désorientée, autant qu'inemployée. Oui, qu'elle doit paraître belle, aux yeux des Algériens d'aujourd'hui, l'indépendance ....... d'avant l'indépendance !

Ils avaient encore au moins la chance de pouvoir combattre un ennemi.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, alexandre vialatte, revue le spectacle du monde, vialatte résumons-nous, guerre d'algérie, algérie française, oas, robert bourgine, jean cau, ferhat abbas, abd el kader, bab el oued, france, politique, société, la marseillaise, général de gaulle, général massu, harkis, philippe héduy, lieutenant des taglaïts, ferny besson désert perdu, rapatriés d'algérie, littérature française

lundi, 08 mai 2017

ALORS QUOI, MAINTENANT ?

Ben oui, c'est Macron. Et alors ? C'est bien ce qui était attendu, non ?

Le merveilleux dans l'histoire, c'est que certains osent considérer ce choix comme une victoire, alors même que les électeurs français n'ont jamais autant voté CONTRE. Une VICTOIRE, vraiment, battre Marine Le Pen ? Allons donc. Admettons que bien des gens puissent se sentir aujourd'hui soulagés et rassurés. Mais une victoire ? Franchement, qu'est-ce qui a changé ? En tout cas, sûrement pas la situation, je veux dire l'état général du pays, avec sa masse de pauvres et ses régions désindustrialisées. Ce qui n'a pas changé, ce sont donc en effet tous les facteurs qui ont favorisé la montée du Front National. Marine Le Pen n'a pas eu tort, hier soir, de se féliciter de son résultat : elle a cinq ans devant elle pour préparer son accès au pouvoir. Si la Machine à fabriquer le Front National continue sur sa lancée, on peut déjà prévoir l'issue de 2022. On se souviendra alors de Soumission, le roman de Michel Houellebecq paru en 2015.

Je veux bien croire qu'Emmanuel Macron est plein de bonne volonté. J'espère qu'il a l'intention de changer quelque chose aux causes qui ont produit Le Pen au second tour, mais d'abord, dans quelle direction ? Et puis surtout, le pourra-t-il ? Avec qui va-t-il travailler ? S'il le fait avec les vieux crocodiles qui peuplent le marigot français depuis quarante ans, on peut déjà dire que les jeux sont faits. Il y a une chance, du côté du nouveau président, s'il arrive à faire élire des députés en nombre suffisant qui ne traînent pas le lourd passé des Fillon, Mélenchon, Valls, Le Drian, Lemaire et compagnie. S'il arrive à constituer une Chambre entièrement neuve. Et ça, c'est loin d'être gagné : les grandes manœuvres ont déjà commencé pour circonvenir et circonscrire le petit nouveau. Les résistances sont déjà en place, et bien enracinées dans le paysage. Les vieux crocodiles et autres grands prédateurs politiques ne vont pas se laisser tanner le cuir sans réagir : ils ont encore des crocs. Ce qu'il reste du Parti Socialiste et de l'ex-UMP (je ne digère pas "les républicains") a encore des structures et des réseaux. Et ça, ça ne s'efface pas d'un coup d'éponge.

Attendons de voir ce dont est capable ce petit jeune, brillant pianiste paraît-il. Je suis prêt à tout, y compris à être DÉÇU EN BIEN. Ce sera le cas s'il parvient à mettre en panne la Machine à fabriquer Le Pen, et si, grâce à lui, s'ouvre une perspective d'avenir un peu désirable. S'il y arrive, ce sera un véritable grand exploit sportif, que je serai tout prêt à saluer très très bas.

Sans préjuger de l'avenir et du possible, je souhaite à Emmanuel Macron bien du courage, de l'énergie, de la justesse dans le jugement et du pouvoir de persuasion.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, élection présidentielle, emmanuel macron, marine le pen, macron en marche, front national, françois hollande, parti socialiste, françois fillon, jean-luc mélenchon, manuel valls, le drian, bruno lemaire, michel houellebecq, houellebecq soumission

dimanche, 07 mai 2017

HISTOIRE DE LA BELLE IMPERIA

Où il est traité des "pets" d'une Italienne.

Un autre épisode aujourd’hui tiré du Moyen de parvenir, ce réservoir inépuisable de gai savoir. Ce n’est pas par hasard que son auteur, Béroalde de Verville, ce bon vivant et savant homme, le place sous le haut patronage d’un maître illustrissime : « Pour le prouver, j’ai le père Rabelais, le docte, qui fut médecin de monsieur le cardinal du Bellay ».

Cette révérence lui donne l’occasion de raconter comment Rabelais s’y prend pour ridiculiser un collège de savants Diafoirus médicastres, dont il prend au pied de la lettre le conseil de donner au cardinal une médecine qui soit apéritive, c’est-à-dire, au sens propre, destinée à ouvrir (l’appétit). Or, selon lui, rien n’est plus à même d’ouvrir qu’une clé. Pour ce motif, il rassemble une ample collection de clés qu'il met à bouillir dans une marmite en touillant cérémonieusement avec un bâton "jusqu'à la cuisson". On sait combien Rabelais aimait jouer sur et avec les mots. Que l'anecdote soit authentique ou non, elle donne un aperçu de l’esprit qui gouverne cette littérature : bien savoir ne va pas sans bien vivre, et se comporter avec sérieux ne veut pas dire se prendre au sérieux, qui confine parfois au crétinisme de l'intelligence. La vraie science est certes rationnelle, mais aussi et d'abord conviviale. On dit aussi "humaniste".

Le présent extrait, inutile de dire qu’on ne le trouve pas dans les Lagarde-et-Michard anciens ou nouveaux. C’est dommage : ce serait peut-être un moyen d’amener les adolescents à mettre le nez (voir ci-dessous !) dans la haute littérature. On m’excusera j'espère d’avoir cru préférable de moderniser le vocabulaire propre à l’époque ("embouche", "bagonisier", "momentaire", etc. : le livre fut publié en 1616) pour le rendre directement intelligible.

« Et, afin que je vous en informe, je vous mets devant le nez cette belle fleur, la couronne impériale, qui naquit d’une vesse que fit une grand-dame, étant fille et belle : après avoir mangé des confitures musquées, elle fit un cabriole qui causa ce bel accident. L’original en est sorti du cabinet de notre Ambroise Paré.

Je le vous prouverai par le sieur de Lierne, gentilhomme français, lequel étant couché avec une courtisane à Rome, y fut pris. Elle, comme les chastes courtisanes le savent pratiquer, avait amassé de petites pellicules, légère comme celle des poules, fines et délicates, les avait emplies de vent musqué selon l’artifice des parfumeurs. La belle Impéria ayant quantité de telles ballottes, tenant le gentilhomme entre ses bras, se laissait aimer. Ainsi que ces deux amants temporels pigeonnaient la mignotise d’amour, affilant le bandage, la dame, détournant sa main, mit une petite vessie en état et, d’un coup de fesse, la fit éclater, de sorte que la petite ballotte se résolut en la figure auditive d’un pet. Le gentilhomme, l’ayant ouï, voulut retirer son nez du lit pour lui donner air. "Ce n’est pas ce que vous pensez, dit-elle : il faut savoir avant que craindre". A cette persuasion, il reçut une odeur agréable et contraire à celle qu’il présumait : ainsi, il reçut ce parfum avec délectation. Ce qu’ayant reçu d’abondant plusieurs fois, il s’enquit de la dame si tels vent procédaient d’elle, qui sentaient si bon, vu que celui qui glissait des parties inférieures des dames françaises était assez puant et abominable. A quoi elle répondit, avec un frétillement philosophique, que le naturel du pays et de la nourriture aromatique faisait que les dames italiennes – qui usent de délices odoriférantes – en rendaient la quintessence par le cul, ainsi que par le bec d’une cornue. "Vraiment, répondit-il, nos dames ont bien un autre naturel de pets !". Il vint qu’après quelques musquetades [jeu de mots sur "mousquet" et "musqué"], par circonstance de vent trop enfermé, Impéria fit un pet au naturel – non seulement, mais vrai et substantiel. Le Français accoutumé par le nez à la chasse des pets – de là vient le proverbe "mené par le nez" –, oyant ce corps sensuel et momentané, jeta en diligence le nez sous le linceul afin d’appréhender la benoîte odeur, pour laquelle envahir il eût voulu être tout de nez. Mais il fut trompé : il en recueillit avec le nez plus que vous n’en feriez avec quatorze pelles de bois telles qu’on mesure le blé à Orléans. Et quoi ? une odeur tant infecte, venue du plus fin endroit de l’établissement de la merde, que vesse ne fut jamais si puante : "Ô Dame, qu’avez-vous fait ? ". Encore, en ouvrant la bouche, il y entra une halenée humide qui lui parfuma merdeusement tout le palais. Elle répondit : "Seigneur, c’est une petite galantise pour vous remettre en goût de votre pays" ».

samedi, 06 mai 2017

LE CÔTÉ OBSCUR DE VIALATTE

Alexandre Vialatte, c’est entendu, est homme de littérature. Ses Chroniques de La Montagne donnent le vertige à force de liberté verbale, où l’on a parfois l’impression que les trouvailles se suivent comment en coulant, dans une succession provoquant sans cesse la surprise du lecteur, qui se pose forcément la question : « Mais comment fait-il ? Où va-t-il chercher tout ça ? ». Mais il n’y a pas de réponse : cela ne s’explique pas. C'est juste Vialatte.

Certaines de ses chroniques, pour cette raison, ressemblent fort à un bric-à-brac ou au grenier d’une maison ancienne. Ou bien à une promenade nonchalante et sans but. Ou encore à une conversation aimable et sinueuse, à la fin de laquelle les interlocuteurs essaient en vain de remonter le fil inextricable des associations d'idées qui l'ont amenée à ce point d'arrivée.

Mais ce qui pourrait ressembler à une carapace bien lisse est parfois percé de préoccupations tout autres. C’est ainsi qu’apparaît le premier texte publié en avril 1962 dans le numéro 1 de la revue Le Spectacle du monde, sous le titre "Une chanson de Colmar". Les « accords d’Evian » viennent d’être signés avec le FLN. On verra que cette chronique n’est pas sans lien avec une certaine actualité, tant algérienne (le même "gang" - dixit Vialatte - règne toujours à Alger) que française (sans commentaire). Ecrire dans Le Spectacle du monde, à l'époque, est tout sauf neutre, puisque le magazine est fondé par Raymond Bourgine, un franc partisan de l'Algérie française.

Il commence en compagnie d’un prophète « infiniment barbu et particulièrement osseux » qui lui révèle que l’homme descend du thon ; poursuit sur le vin d’Alsace, ce « vin pâle, fluide comme un éther et plutôt argenté que doré, qui convient parfaitement à un homme bien élevé ; une rosée glaciale, et légèrement parfumée, qui exhale parfois une odeur de rose sèche et qui laisse dans la bouche le goût de la vigne en fleur. On croirait qu’on boit le clair de lune » ; enchaîne sur le carnaval, où des messieurs sérieux se dévergondent sous des masques ; continue par un éloge de Colmar et surtout de Pierre Mac Orlan qui, pour ses quatre-vingts ans, a reçu une pipe et un oiseau de la part de ses amis, dont Vialatte est fier de faire partie.

Puis il en vient aux sujets plus graves : « La route du vin coule à mes pieds. De si haut et de si loin, la France n’apparaît plus que comme une espèce de souvenir d’enfance, une histoire qu’on a lue dans les livres de prix. Elle est pleine de frégates, de serments, de lampes à huile, brimborions qui marnent au vent, un vieux vent qui a traîné sur les cimetières du Linge, du Mort-Homme et du Vieil Armand, et qui est lourd de rumeurs, de songes, de voix confuses. J’ai bien peur qu’elles ne soient factieuses avec leur accent alsacien. Car elles parlent plus français que nous. Elles disent que la France de naguère n’abandonnait jamais ses hommes, que les souteneurs eux-mêmes ne lâchent pas leurs amis, qu’ils ne livrent pas leurs complices et qu’on n’emporte pas ses cimetières à la semelle de ses souliers.

Le général Rapp [la plus grande place de Colmar porte son nom et sa statue] a dit : « Mon serment est sacré ».

L’histoire de France est séditieuse.

L’histoire de France ira en prison. Dans une de ces prisons que nous avons élevées pour les gens qu’acquitte la justice, sans lesquelles une nation moderne en serait encore à l’habeas corpus. Et on l’appellera l’ "ex-histoire" pour montrer qu’elle n’a rien de commun avec l’histoire qui tourne au vent.

Voici venir les temps prédits par Mac Orlan où les ministres, dans les foires, mangeront une vache en sucre rose grandeur nature pour enthousiasmer l’électeur. Les rois écrivent dans les journaux. A la suite de leur valet de chambre. Un peu moins bien. Les reines épousent leur photographe. Les ministres font des paris, photographiés par les périodiques, avec le roi des bouchers au détail, et les perdent sans perdre la face. Le bœuf qu’on a connu pensif, et après tout, majestueux, court comme le zèbre et joue à pigeon vole.

Les Etats ont officiellement un ministère de la vantardise chargé de les préconiser. Les ministres d’un certain âge se déguisent en bergers tyroliens pour essayer de faire accepter, dans un endroit où on ne puisse pas les voir, quinze départements français à un gang qui fait la fine bouche. Il y a quinze ans on pendait les SS, pour intention de crime de guerre ; maintenant le crime de droit commun fonde le droit d’un racket à disposer de la France malgré les cris des égorgés (il y a des cadavres qui hurlent), "enfants éventrés dans leur lit, hommes émasculés vivants, femmes empalées sur un manche à balai devant leurs époux ligotés" [cela se passe en Oranie]. Les grandes consciences professionnelles ne soufflent mot.

Pour clarifier la situation, on a trouvé l’idée de confier aux tortionnaires le gouvernement des victimes. Les victimes ne veulent pas mourir. Elles tuent. On crie à l’assassin. La ligue contre le racisme se met du côté de l’antisémite. On attend la statue de l’aspirant Maillot [militant communiste, déserteur, tué par l’armée française en 1956 : Vialatte n'aime pas ceux qui n'aiment pas la France de la même façon que lui].

Le chef du gouvernement combat une rébellion qu’il avait déclarée sacrée. Le chef de l’Etat demande pour qui on le prendrait s’il faisait ce qu’il se hâte de faire.

Personne ne nous explique ces choses. Il n’y a plus une parole qui compte, un mot qui veuille dire quelque chose. Les pays qui se voulaient français ont disparu en septième page des grands journaux en caractères microscopiques, entre une armoire et une réclame de pharmacie. Il n’y a plus de règle du jeu. La presse acclame et joue de la flûte, comme la fanfare de Buchenwald. Quand il n’y a plus de règle du jeu, il n’y a plus de plaisir à jouer le jeu, ni même à tricher ceux qui le jouent, ni même à tricher ceux qui trichent. "Il en résulte un grand ennui, le pire des maux", disait Oscar Wilde.

La France est devenue ennuyeuse.

Qu’on me donne une pipe et un oiseau ».

On est très loin ici du Vialatte léger. On l'a connu plus gai. On le voit ici désenchanté, amer et plein d’une rage impuissante, quoique pratiquant l’ellipse de façon déroutante. Quoi qu’il en soit, il a choisi son camp. Pour ma part, je ne songe pas sans émotion aux cimetières du Linge, du Mort-Homme et du Vieil-Armand. Et ces cimetières, ce n'est pas à la semelle de mes souliers que je les ai emportés.

Vivement un peu de littérature.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, vialatte résumons-nous, revue le spectacle du monde, chroniques de la montagne vialatte, bouquins laffont, colmar, alsace, accords d'évian, algérie, algérie française, vin d'alsace, guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, pierre mac orlan, bataille du mont linge, vieil armand, hartmannswillerkopf, le mort-homme, général rapp

vendredi, 05 mai 2017

HISTOIRE DE MARCIOLE

Je me suis contenté de recueillir quelques échos du débat de mercredi soir entre Macron et Le Pen. Echos effrayants, non pas tant à cause du comportement de hyène hallucinée de la candidate qu'à cause du (ca)niveau où est descendu le pays, pour être capable de se donner un tel spectacle. Quoi qu'il arrive dimanche soir, je ne fais aucune confiance au probable vainqueur pour en finir une fois pour toutes avec toutes les raisons qui ont servi d'aliment à l'incessante montée du Front National. Le Pen peut d'ores et déjà porter son regard sur l'horizon 2022 avec confiance. Plus prospérera le désastre (moral et autre) promis par l'élection de Macron et la poursuite de la même politique - en pire si possible, avec toujours les mêmes chacals, vieux loups, vieux renards, vieux chevaux de retour - plus le Front National peut dès demain commencer à se lécher les babines. Et cela, aucun "barrage" ou prétendu tel ne pourra l'arrêter. Passons à la littérature.

*******************************************************

Histoire (pleine de sel, de poivre et d’enseignement) du seigneur de La Roche et de la belle Marciole.

Que les féministes attendent le tout dernier paragraphe pour pousser les hauts cris devant le spectacle de cette horde de machos libidineux. L’humiliation n’est pas du côté que l’on aurait pu la croire. Et monsieur de La Roche est un seigneur qui a de la classe et de l’autorité. On trouve cette histoire raffinée, mâtinée de bestialité, dans les premiers chapitres du Moyen de parvenir, de Béroalde de Verville (1556-1626).

Monsieur de La Roche a convié des petits seigneurs des environs. Voici la scène et, on le comprendra, en français modernisé. Ce n'est sans doute pas par hasard que le chapitre est intitulé "Cérémonie".

« Son meunier plus proche de son château, ayant recueilli le premier de fort belles cerises bien avancées, les lui envoya le jour. Là, il y avait avec monsieur plusieurs gentilshommes de ses voisins – c’étaient gentilshommes de la petite pesse [de rang inférieur], comme vous diriez les chanoines de Saint-Maimbœuf à Angers au prix de ceux de Saint-Maurice, ou bien ceux de Saint-Venant à l’égard de ceux de Saint-Martin de Tours. J’y suis, j’ai rencontré !... Le meunier mit ces cerises en un beau petit panier et le bailla à sa fille pour le porter à monsieur.

La belle, qui était de l’âge d’un vieil bœuf, désirable et fraîche, vint dans la salle faire la révérence à monsieur qui dînait et lui présenta ce fruit de par son père. "Ha ! dit La Roche, voilà qui est très beau ! Sus dit-il à ses valets, apportez ici les quatre plus beaux linceuls qui soient céans et les étendez par la place". Notez en passant qu’il fallait obéir à tout ce qu’il disait, d’autant qu’il était le protype de l’antéchrist. C’est lui dont les prêcheurs disaient ce carême que, comme hérétique, il pointait sur sa tour ses fauconneaux et était si bon canonnier – comme le sire de Santal – que, gaiement, il tirait le cheval entre les jambes de son ami qui venait de dîner avec lui et le prenait au passage, au détour du carrefour. Et, pour montrer son adresse, quand le laboureur tournait sa charrue, il donnait droit à l’appui de l’aiguillon sans faire mal au laboureur et tout pour rire …

Les draps étendus, il commanda à la belle de se dépouiller. La pauvre Marciole se prit à pleurer. "Ha ! que vous êtes sage, vous vous gardez bien de rire ! Fille à qui la bouche pleure, le con lui rit. Allons, çà ! dépêchez ou je ferai venir ici tous les diables ! Holà ! sans me fâcher, faites ce que je vous dis". La pauvrette se déshabille, se déchausse, se décoiffe et puis – ô le danger ! elle tira sa chemise et, toute nue comme une fée sortant de l’eau, va semer ses cerises de côté et d’autre, de long et de large, sur les beaux linceuls au commandement de monsieur. Ses beaux cheveux épars, mignons lacets d’amour, allaient vétillant sur ce beau chef d’œuvre de nature, poli, plein et en bon point, montrant en diversité de gestes un million d’admirables mignardises. Ses deux tétons, jolies ballottes de plaisir jointes à l’ivoire du sein, firent des apparences montueuses, différentes en trop de sortes selon qu’elles parurent en distincts aspects. Les yeux paillards, qui se glissaient vers ses bonnes cuisses pleines et relevées de tout ce que la beauté communique à tels remparts et commodités du cachet d’amour, ravissaient de regards goulus toutes les plus parfaites idées qu’ils en pouvaient remarquer. Et, combien qu’il y eût tant de beautés étalées en doux spectacle, il n’y avait pourtant qu’un petit endroit qui fût curieusement recherché avec la vue, tant les regards tiraient au but où chacun eût voulu donner, tous n’ayant intention qu’au précieux coin où se tient le registre des mystères amoureux.

Après que les cerises furent semées, il les fallut recueillir et ce fut lors qu’apparurent de merveilleuses dispositions, essayant de cacher surtout le précieux labyrinthe de concupiscence. Le pauvre petit centre de délices eut bien de la peine à chercher des gestes pour se faire disparaître. Ce beau parfait, cette belle étoffe à faire la pauvreté [faire la bête à deux dos], ce corps tant accompli fut vu en tant de plans si délicieux que, difficilement, y eut-il jamais yeux plus satisfaits que ceux des assistants. L’un, la regardant, disait : "Il n’y a rien au monde de si beau : je ne voudrais pas, pour cent écus, n’avoir eu le contentement que je reçois". Un autre, racontant sa fantaisie occupée de délectation, prisait sa bonne aventure en ce spectacle plus de deux cents écus. Un vieux pécheur mettait cette liesse à trois cents écus. Un valet, trémoussant comme les autres, en mettait sa part de plaisir à dix écus. Et n’y eut celui des maîtres qui ne parlât de cent ou cent cinquante écus, qui plus, qui moins, selon que la langue allait après les yeux, spirituellement léchant le marbre de ce spectacle sur lequel la parole fourchait après l’esprit – lequel attachait à cette beauté son imagination, avec cent mille spécieuses images. Chacun des regardants avança sa goulée et proféra la somme du prix des délices qu’il avait imaginées.

Les cerises remises au panier, la belle revint vers les fenêtres reprendre sa chemise – encore, les yeux des voyants s’allaient allongeant par les replis, afin d’avoir quelque reste d’objet. Et ainsi, peu à peu qu’elle levait une jambe puis l’autre, ils épiaient, tant qu’elle se fut remise en l’état de sa venue, toute coiffée et habillée. Ses beaux yeux, petits cupidonneaux, étaient tout relents des vagues de feu qu’ils avaient octroyées à la honte de présenter, en liqueur pour excuse de cette aventure. Monsieur de La Roche, cependant, avait les yeux en la tête et le regard au bel objet, riant en carré plus d’un pied et demi dans le cœur, ayant toutefois dessein à écouter ce que ces tiercelets jasaient tandis que, trop bavards, ils se délavaient les badigoinces de ce qu’ils avaient à dire. Il les observait et retenait fort bien le tout – et surtout la taxe que chacun avait faite au rapport de son aise. Même, il remarqua jusqu’à un laquais qui avait allégué un écu. "Laisse-toi choir, t’y voilà : il ne faut que se baisser et en prendre !".

Marciole, tout habillée, fut par le commandement de mondit sieur assise au bout de la table, où il la réconforta et renforça le mieux qu’il put, lui donnant de ce qu’il y avait de plus délicat. Elle était fâchée et pleureuse, indignée d’avoir montré tout ce que Dieu lui avait donné d’apparent et avait regret que tant de gens l’eussent vue à la fois hors de l’église. Quand La Roche se fut avisé, il frémit sur la compagnie et, tournant les yeux en la tête comme les lions de notre horloge de Saint-Jean de Lyon, se mit à jurer son grand juron évangélique – d’autant que pour lors il était huguenot de bienséance – et dit : "Par la certe Dieu ! – ainsi que jurent les voleurs qui sont de la religion – messieurs, pensez-vous que je vous veuille servir de bouffon ? Que je sois votre plaisant, votre valet, votre provisionneur de chair vive ? Par la double, digne, grande corne triple du plus ferme cocu qui soit ici, vous payerez chacun ce que vous avez dit ou il n’y aura jambe, tête, membre, tripe, corps, poil, jarret qui demeure sauve ! Ventre de putain ! vous le compterez tout présentement, si mieux vous n’aimez avoir les yeux pochés et les vits coupés".

– Si on les eût tous coupés, cela eût servi à l’abbesse de Montfleury, à laquelle son procureur vint dire, ces vendanges passées, que la vis de son pressoir était rompue. Sur quoi, ayant longtemps pensé, elle dit : "Foi de femme ! si je vis, je ferai provision de vis".

… Les paroles de ce monsieur firent peur à messieurs les hobereaux, qui payèrent ce qu’ils avaient dit ou l’envoyèrent quérir, ou l’empruntèrent de mondit sieur sur bons gages ou bonne cédule. Ainsi cette noblesse effarée cracha au panier environ douze cents beaux mignons écus de mise et prise …

– J’aimerais bien mieux faire ma provision à Paris, j’aurais pleine chemise de chair pour cinq sols et une panerée de cerises pour quatre !

… Les écus mis au panier, La Roche les bailla à Marciole qui se mordait la langue de grande rage d’aise, sachant que c’était pour elle. Et monsieur lui dit : "Tenez, ma mie, portez cela à votre père et lui dites que vous l’avez gagné à montrer votre cul. Il y en a beaucoup qui l’ont montré et le montrent qui ne gagnent pas tant – et si courent plus grande fortune" ».

… "de grande rage d’aise" est une expression puissante. Je n'ai rien voulu omettre de la narration originale, tant la saveur, y compris des incises, incidentes et excursus, me semble de haute essence. Je garde aussi "spirituellement léchant le marbre de ce spectacle". On a les forces qu'on peut, mais les faiblesses qu'on choisit. J'ai choisi mes faiblesses.

jeudi, 04 mai 2017

DÉLICE DE VIALATTE

Non, je n'ai pas assisté au match de la finale du championnat de France de boxe, hier soir à la télé. J'avais de la lecture. Je ne le regrette pas : il paraît que je n'ai pas manqué grand-chose.

LA RÈGLE DU CIRQUE (Le Spectacle du monde, décembre 1962)

« Le Français adore les bêtes fauves. Surtout les lions. Ses maisons en sont pleines. Plus particulièrement les maisons des médecins. Et même des chirurgiens-dentistes. Le lion fait sérieux, il intimide ; il révèle un standing élevé. L’un est couché sur la pendule, l’autre accroupi sur le presse-papiers. L’un dit l’heure, l’autre appuie sur une pile d’ordonnances. L’un est doré, l’autre est en bronze. Le premier bâille, le deuxième se fouette les flancs ; un troisième rugit sur un socle. Quelques autres, dans les vitrines, ne sont là que pour boucher les trous. Ils faisaient partie du lot quand le médecin l’a acquis, au moment de son installation. Au poids. Moins pour l’amour du lion que pour la respectabilité. Pour le prestige, pour l’autorité. Pour montrer que, même débutant, un jeune médecin sérieux a déjà tant de clients qu’il pourrait s’acheter tout un cirque. Que rien, au fond, ne l’empêcherait d’être Hagenbeck [Carl Hagenbeck, 1844-1913, propriétaire de cirque et d’un zoo]. De mettre un dolman à brandebourgs et de dresser des otaries. Avec un fouet. A New York, à Hambourg. Qui l’obligeait à soigner des otites ? Il pourrait faire monter sur des socles inclinés des phoques savants portant des lampes ; de grandes lampes à pétrole 1900 ; avec abat-jour crinoline ; tout allumées. Dresser des léopards. Faire parler des corbeaux, faire danser des girafes. Apprendre à compter à des rats. Mettre sa tête dans la gueule du tigre. Panser le panaris du puma. Conduire le buffle à l’abreuvoir. Nettoyer l’écurie du singe. La foule applaudirait, les enfants crieraient "bis", les militaires ne paieraient que demi-place. Voilà ce que disent les lions d’un jeune médecin sérieux.

Chez le dentiste, il tient compagnie pendant qu’on est assis dans un fauteuil Voltaire. La pièce est sombre, à cause du grand soleil qui a obligé à fermer les rideaux pour l’empêcher de faner les étoffes. Avec le lion sur la cheminée, on se sent moins seul. Quelquefois même, quand on, est sûr de n’être pas vu, on traverse la pièce sans faire craquer le plancher et on va le regarder de tout près. Quelquefois même, on le touche avec le bout du doigt, on suit les replis de sa crinière, et on retourne vite à sa place. Quand le doigt est resté bien propre, on en éprouve la meilleure impression : le dentiste s’impose de gros frais de nettoyage, car il faut beaucoup de temps et de peine pour soigner une crinière de lion ; il gagne donc beaucoup d’argent, par conséquent il a une immense clientèle ; une immense clientèle ne se fait pas toute seule : il a fallu qu’il la conquière de haute lutte sur ses confrères par sa concurrence acharnée, son grand savoir, sa supériorité technique et ses procédés déloyaux. Il est donc adroit comme un singe, et savant comme un dictionnaire : en un mot, il ne vous fera pas mal.

On voit par là toute l’importance du lion dans les professions libérales. Tel lion, tel homme. "Dis-moi le lion qui tu fréquentes, je te dirai qui t’arrache les dents".

Mais le Français n’aime pas seulement les fauves, il aussi l’homme-serpent. La preuve en est qu’il y a tout de suite un cercle autour de celui qui s’entraîne souvent à la piscine Deligny, modestement, sous l’escalier des lavabos, vêtu d’un slip imitation panthère. Ce n’est encore qu’un apprenti. Il fait déjà les plus belles choses du monde : il se mouche du talon droit, il se tambourine sur le crâne avec les cinq doigts du pied gauche, il écarte les jambes, promène son nez à terre, balance, comme un cheval qui encense, sa tête lourde de son cerveau, et frappe, saisi soudain d’un vertige d’enthousiasme, quatre fois le plancher du bout de son nez. Comme un pivert qui pique un arbre.

Tel est l’homme de Montaigne et de Dostoïevski. »

La chronique se poursuit trop longuement pour être citée ici dans son intégralité. C'est dommage, car Alexandre Vialatte parle ensuite de l'homme-serpent, de la piscine Deligny, disparue depuis corps et biens, du musée panoptique de M. Vesperbaum et plusieurs autres friandises.

La défunte piscine Deligny. J'y ai quelques souvenirs.

Je cite cependant quelques lignes qui précèdent la conclusion, où l'auteur exprime le sentiment que lui inspire l'actualité récente. Ne pas oublier qu'on est en décembre 1962, et que certaines plaies saignent encore. Vialatte parle de son pays :

« Mais on outrage ses consuls, on fait cuire ses harkis, on laisse assassiner devant lui avec interdiction de bouger (en vertu de quel juridisme ?!...) ceux qu'il avait juré de garder jusqu'à la mort, comme ils l'avaient gardé lui-même.

Ses maîtres lui parlent de grandeur (comme si la grandeur se parlait !) et lui promettent le bloc-évier, que sais-je ?, la poubelle à pédale ».

Dans le numéro d'avril 1962, Alexandre Vialatte était moins allusif. A suivre, peut-être.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, alexandre vialatte, piscine deligny

mercredi, 03 mai 2017

GALIPETTES RENAISSANCE

Gravure d'Agostino Caracci.

Remarquons la main droite de la dame.

A force de regarder le spectacle offert par le présent, il me prend des envies féroces de littérature. Et si possible culottée comme un vieille pipe par le passage de quelques siècles. Je viens de les traverser avec le cardinal de Retz, qui raconte sa Fronde dans ses Mémoires (peu m'importe que, selon les historiens, il se donne le beau rôle ou qu'il peaufine sa propre image à l'usage de la postérité). Je continue à y demeurer, en compagnie de ceux du duc de Saint-Simon, ouvrage qu’on n’écluse pas, on l’admettra, aussi vite que les opuscules d'Amélie Nothomb, car indéniablement d’une longévité plus étendue (ne serait-ce que dans l'espace : environ 9.500 pages dans l'édition Delloye).

J’aggrave mon retour en arrière en me plongeant dans Les Dames galantes, du sieur de Brantôme (1537-1614, soit environ cent cinquante ans plus vieux que Saint-Simon). J’avais le volume dans mes rayons depuis lurette, je l’avais feuilleté à l’occasion, mais le discontinu de la narration me semblait un obstacle à même de rebuter le plaisir de la lecture. Et puis je ne sais pas, peut-être me suis-je réconcilié avec la discontinuité quand j’ai lu Le Moyen de parvenir, de Béroalde de Verville, parce qu'en l'occurrence, en matière de discontinu, on est servi au-delà de ses espérances.

Brantôme ne s’occupe que d’histoires d'alcôves, de lit, de fesses et autres galipettes, le plus souvent extraconjugales. Dans les hautes sphères de la société, s’il vous plaît. Qu’on se rassure : on est dans le bon goût et le langage châtié. Comme dit l’aristocratique et fière devise choisie par l'excellent éditeur José Corti : « Rien de commun ». Qu’on ne s’attende donc pas aux détails croustillants et vulgarités modernes. Je me permets, hélas, de moderniser l’orthographe, dans l’espoir de surmonter l’inintelligibilité de maints tours de langue.

« J’ai connu un mari auquel, venant de dehors et ayant été longtemps qu’il n’avait couché avec sa femme, vint résolu et bien joyeux pour le faire avec elle et s’en donner bon plaisir ; mais, arrivant de nuit, il entendit, par le petit espion, qu’elle était accompagnée de son ami dans le lit ; lui aussitôt mit la main à l’épée, et, frappant à la porte, et étant ouverte, vint résolu pour la tuer ; mais premièrement cherchant le galant qui avait sauté par la fenêtre, vint à elle pour la tuer ; mais par ca, elle s’était cette fois si bien attifée, si bien parée pour sa coiffure de nuit, et de sa belle chemise blanche, et si bien ornée (pensez qu’elle s’était ainsi dorlotée pour mieux plaire à son ami) qu’il ne l’avait jamais trouvée ainsi bien accommodée pour lui à son gré, qu’elle, se jetant en chemise à terre et à ses genoux, lui demandant pardon par si belles et douces paroles qu’elle dit, comme de vrai elle savait très bien dire, que, la faisant relever et la trouvant si belle et de bonne grâce, le cœur lui fléchit ; et, laissant tomber son épée, lui, qui n’avait fait rien il y avait si longtemps, et qui en était affamé (dont, possible, bien en prit à la dame, et que la nature l’émouvait), il lui pardonna, et la prit et l’embrassa, et la remit au lit, et, se déshabillant soudain, se coucha avec elle, referma la porte ; et la femme le contenta si bien par ses doux attraits et mignardises (pensez qu’elle n’y oublia rien) qu’enfin le lendemain on les trouva meilleurs amis qu’auparavant, et jamais ne se firent tant de caresses : comme fit Ménélas, le pauvre cocu, lequel l’espace de dix ou douze ans menaçant sa femme Hélène qu’il la tuerait s’il la tenait jamais, et même lui disait du bas de la muraille en haut ; mais, Troie prise, et elle tombée entre ses mains, il fut si ravi de sa beauté qu’il lui pardonna tout, et l’aima et caressa mieux que jamais.

Tels maris furieux encore sont bons, qui de lions tournent ainsi en papillons ; mais il est malaisé de faire une telle rencontre que celle-ci. »

Car les maris ne sont pas toujours aussi indulgents :

« J'ai ouï parler d'un très grand prince de par le monde, qui, soupçonnant sa femme faire l'amour avec un galant cavalier, il le fit assassiner sortant le soir de son palais, et puis la dame ; laquelle un peu auparavant, à un tournoi qui se fit à la cour, et elle fixement arregardant son serviteur qui maniait bien son cheval, se mit à dire : "Mon Dieu ! qu'un tel pique bien ! - Oui, mais il pique trop haut" ; ce qui l'étonna, et après fut empoisonnée par quelque parfum, ou autrement par la bouche ».

Quelques lignes au-dessus de ce paragraphe, on trouve ceci :

« Aussi j’ai ouï parler d’une grande dame qui disait que nul samedi fût sans soleil, nulle belle femme sans amours, et nul vieillard sans être jaloux ; et tout procède de la faiblesse de ses forces.

C’est pourquoi un grand prince que je sais disait qu’il voulait ressembler le lion, qui, pour vieillir, ne blanchit jamais ; le singe, qui, tant plus il le fait, tant plus il le veut faire ; le chien, tant plus il vieillit, son cas se grossit ; et le cerf, que tant plus il est vieux, tant mieux il le fait, et les biches vont plutôt à lui qu’aux jeunes ».

A rapprocher du chapitre "Stance" du délicieux Moyen de parvenir, de Béroalde de Verville, où l'on trouve le paragraphe suivant :

« A propos de chien, je me souviens de monsieur le commandeur de Compesières [près de Genève, aujourd'hui Bardonnex], qui désirait être comme trois sortes d’animaux. A savoir, ainsi que le cygne qui plus vieillit et plus embellit, comme le chien auquel vieillissant le membre grossit, et tel que le cheval ou le cerf qui plus vieillissent plus le font ».

Que c’est beau, la littérature !

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, brantôme, brantôme les dames galantes

mardi, 02 mai 2017

LE PEN PHOTOCOPILLEUSE

Montage désopilant et formidable sur France Culture ce matin aux informations de 8h. La Le Pen reprend mot pour mot un discours de Fillon. Les techniciens de France Culture (ou de Ridicule TV, qui a sorti le lapin du chapeau) ont superposé les deux bandes-son de Fillon et Le Pen. Le résultat est aussi saisissant que farcesque. Bravo et merci France Culture.

09:14 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : france culture, marine le pen, front national, françois fillon

RELIEF INFIME

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

lundi, 01 mai 2017

LYON CHEZ SAINT-SIMON

Nous sommes en 1706.

« Le roi avait donné au maréchal de Villeroy 300.000 livres à prendre sur les octrois de Lyon, payables 50.000 livres par an, en six années. Elles venaient de finir. Le même don lui fut renouvelé. On se repent quelque fois après d’avoir payé d’avance de méchants ouvriers. Alincourt, son grand-père, avait eu la survivance du gouvernement de Lyon, Lyonnais, etc., de Mandelot, en épousant sa fille, sous Henri III. La Ligue avait fait ce mariage entre Mandelot et le secrétaire d’état Villeroy, plus ardents ligueurs l’un que l’autre. De père en fils ce gouvernement était demeuré aux Villleroy. Alincourt, par son père et par la surprenante alliance que ce gouvernement lui fit faire avec le connétable de Lesdiguières et le maréchal de Créqui, s’était rendu le maître à Lyon. La faveur et la souplesse de son fils, le premier maréchal de Villeroy, l’y maintinrent, et plus encore le commandement en chef qu’y eut toute sa vie l’archevêque de Lyon, frère du maréchal, qui s’y rendit le maître despotique de tout.

La faveur de ce maréchal-ci, son neveu, n’eut qu’à maintenir ce qui était établi. Il disposait donc seul de toutes les charges municipales de la ville ; il nommait le prévôt des marchands. L’intendant de Lyon n’a nulle inspection sur les revenus de la ville, qui sont immenses et peu connus dans leur étendue, parce qu’ils dépendent en partie du commerce qui s’y fait, qui est toujours un des plus grands du royaume. Le prévôt des marchands l’administre seul et n’en rend compte qu’au gouverneur tête à tête, lequel lui-même n’en rend compte à personne. Il est donc aisé à comprendre qu’avec une telle autorité c’est un Pérou, outre celle qui s’étend sur tout le reste, et qui rend la protection du gouverneur si continuellement nécessaire à tous ces gros négociants de Lyon, comme à tous les autres bourgeois de la ville, où depuis un si long-temps de la même autorité tout est créature des gouverneurs, et où rien ne se peut que par eux, qui influent jusque dans les affaires particulières de toutes les familles. »

On ne le sait pas, on ne le dit pas assez : Lyon est un Pérou. Je ne m'en doutais pas.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, mémoires de saint-simon, duc de saint-simon, lyon

dimanche, 30 avril 2017

ARCHE, etc.

Au tympan du portail principal.

L'Arche de Noé de la cathédrale de Strasbourg.

L'ange arrive juste au moment où Abraham s'apprête à sacrifier son fils Isaac. A droite, le bélier substitué.

La crucifixion de Saint Pierre.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, strasbourg, cathédrale de strasbourg, bible, déluge, arche de noé, sacrifice d'abraham, saint pierre

samedi, 29 avril 2017

L'AIGLE DE PATMOS ...

... ET AUTRES ÉVANGÉLISTES.

(Alias "Tétramorphe".)

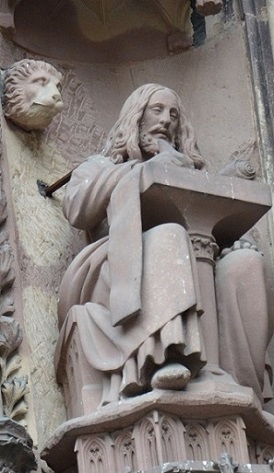

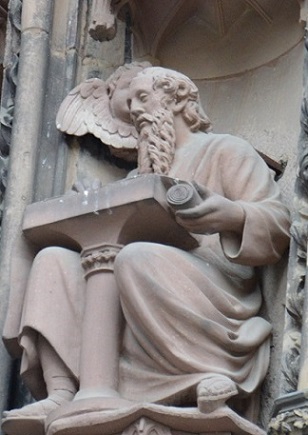

Jean (de Patmos) et son aigle.

Luc et son taureau.

Marc et son lion.

Matthieu et son "homme".

Le "parrainage civil" qui m'amenait récemment dans l'auguste ville de Strasbourg, a occasionné ces quelques photos, faites face au tympan de l'impressionnante cathédrale.

Désolé, il me semble que Jean est le seul évangéliste illustré dans l'œuvre d'Hergé.

08:52 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : strasbourg, cathédrale de strasbourg, les quatre évangiles, évangile jean, évangile marc, évangile luc, évangile matthieu, tintin, hergé, le trésor de rackham le rouge

vendredi, 28 avril 2017

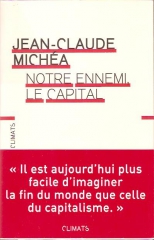

MICHÉA : NOTRE ENNEMI, LE CAPITAL

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Le regard que Jean-Claude Michéa porte sur le monde tel qu’il va à sa perte est d'une justesse sans faille. Son analyse, qui rejoint sur plusieurs points la critique principale que Paul Jorion adresse au système capitaliste actuel, c'est-à-dire son ahurissant comportement suicidaire, constant et obstiné (voir citation sur la couverture ci-contre et billets des 24-25 avril). Michéa voit juste, malheureusement son style et sa méthode sont tout à fait décourageants à force d'accumulation de complications dans la démarche.

Qu’on en juge : l’axe principal de son propos tel qu’il s’expose en quatre courts chapitres tient dans les quatre-vingts premières pages, les deux cent vingt-neuf suivantes étant consacrées à développer des « scolies » (alias "commentaires", numérotés de A à P), qui sont autant de greffes entées sur le tronc du raisonnement, et qu’il préfère, pour cette fois, regrouper à part. Et non content de cette "curiosité", chacune des scolies digresse en notes, souvent très copieuses et qui volent parfois en escadrille, annoncées en lettres minuscules cette fois.

Par-dessus le marché, son style d’exposition n’est pas fait pour faciliter la tâche au lecteur. Je ne nie pas la nécessité de la précision et de l’exactitude de l’expression. Mais, pour prendre un exemple dans la psychanalyse, entre la manière quasi-maniaque d’un Jacques Lacan et le langage accessible d’un Didier Anzieu, je choisis ce dernier, dont on suit en général le propos sans peine : le non-spécialiste lui en sait gré, quelle que soit la validité de ses thèses.

La langue de Michéa est faite de phrases à rallonge (celle qui commence page 65 s’achève vingt-cinq lignes plus bas, et quatre ou cinq pages plus loin, à cause des notes !), et qui plus est, de phrases souvent bourrées d'interruptions diverses, sous forme d’incises, de tirets, de parenthèses, qui finissent par noyer le fil conducteur sous les strates multiples. C’est sûr, l’auteur ne veut rien oublier, mais cette façon d’écrire, jointe au choix de la scolie, a quelque chose d’horripilant.

C'est ce que je reprochais, par exemple, à Bourdieu (du temps où je lisais ça), dont on se demande après combien d'incises et de propositions subordonnées la phrase qu'il vient de commencer va s'achever. C'était permis à Proust qui, lui, écrivait de la littérature. A quoi tient le besoin de certains intellectuels d'obscurcir à loisir leurs thèses, auxquelles je suppose pourtant qu'ils tiennent ?

C’est d’autant plus dommage, dans le livre de Michéa, que bien des remarques, dans le texte ou dans les notes, ont tout pour remplir d'aise le lecteur déjà un brin critique. Pour rester page 65, par exemple, Michéa s’en prend, en bas de page, à tous les intellectuels qui ont décidé de rénover le discours du capital en affublant leur entreprise du masque de la « déconstruction » ("neutralité axiologique" oblige : la belle blague). Il place ceci entre parenthèses : « comme en témoigne, entre autres, le fait que la carrière d’un universitaire français – du moins dans le domaine des « sciences sociales » – dépend avant tout, de nos jours, du nombre de génuflexions qu’il acceptera d’accomplir devant l’œuvre de Foucault et de Derrida ». Je goûte fort les guillemets à "sciences sociales".

Oui, la police universitaire est bien faite, et l'ordre économique et idéologique y règne. Cette mise en cause fait un bien fou, car la gauche soft, vous savez, la gauche sociétale qui s'est désintéressée des rapports de classes et des rapports de production pour se convertir à l'économie de marché et à la dérégulation morale, fait en effet régner dans les « sciences » humaines un terrorisme intellectuel qui paralyse et stérilise la pensée dans l’université française, où la cooptation, si elle n'est pas la règle absolue, pèse quand même de tout son poids.

Toujours sur un de ces papes de la « déconstruction » : « Certains se souviendront alors peut-être du jugement prophétique de Sartre. La pensée de Foucault – écrivait-il dès 1966 – est "le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx". L’université française contemporaine est là pour le confirmer » (p.61). Bien que je n'approuve pas trop la référence à Sartre, je trouve que s'en prendre à Foucault et Derrida, c'est ne pas manquer de courage, et l'on comprend que tous leurs émules s'entendent à merveille pour rejeter avec haine et hauteur Michéa parmi les plus fieffés "réactionnaires".

De même quand il s’en prend à une figure quasi-christique de la gauche moderne, sociétale et cosmétique, celle qui a promu le "mariage" des homosexuels : « Si, du reste, ces notions d’identité nationale et de continuité historique ne renvoyaient qu’à un simple "mythe populiste", une Christiane Taubira pourrait encore exiger – sous les applaudissements de cette même extrême-gauche libérale – la "repentance" collective des Français d’aujourd’hui pour des crimes commis aux XVI° et XVII° siècles par un petit nombre de leurs ancêtres » (p.33). Soit dit en passant, Taubira a, entre autres, été un temps l'égérie de Bernard Tapie ! Tiens, au fait, n’est-ce pas le baratineur Emmanuel Macron qui, en Algérie, a décrété que la colonisation avait été un "crime contre l’humanité" ? Repentons-nous, mes frères !!! En chemise et la corde au cou ! Comme les bourgeois de Calais (ça avait une autre gueule que la "jungle", sous la patte de Rodin).

La mise en cause du système capitaliste qui met la planète en coupe réglée et qui bourre les crânes à coups d’idéologie libertaro-marchande est donc tout à fait impeccable. Quel dommage que Jean-Claude Michéa n’arrive pas à débroussailler sévèrement la forêt emberlificotée de ses raisonnements !

Ses ennemis, nombreux, soyons-en sûr, s'en félicitent.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, société, littérature, sociologie, philosophie, jean-claude michéa, notre ennemi le capital, psychanalyse, jacques lacan, didier anzieu, pierre bourdieu, michel foucault, jacques derrida, jean-paul sartre, christiane taubira, repentance, élection présidentielle, emmanuel macron, crime contre l'humanité, bernard tapie, les bourgeois de calais, auguste rodin

jeudi, 27 avril 2017

FAIRE BARRAGE A QUOI ?

Alors voilà, ce sera Macron ou Le Pen. Comptons sur Macron pour veiller à se savonner lui-même la planche d'ici le 7 mai. Franchement, je ne sais pas ce qui a pris à ce freluquet d'aller fêter sa "victoire" à La Rotonde. Mais quelle victoire, espèce de niais ? « Je m'voyais déjà en haut de l'affiche, En dix fois plus gros que n'importe qui mon nom s'étalait », chantait Aznavour. Mais Macron ne pourra pas chanter, comme dans la chanson, « On ne m'a jamais accordé ma chance ». Sa chance, il l'aura eue, et même au-delà, et il est en train de la gâcher, parce qu'il ne se rend même pas compte.

S'il va à la déconfiture, il ne pourra s'en prendre qu'à sa propre personne, arrogante et imbue d'elle-même. Si c'est Le Pen qui est élue, Macron pourra se vanter d'avoir vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On ne s'étonne pas au passage que le manœuvrier Gérard Collomb, maire de Lyon, prenne la défense de ce petit viron festif. Même le petit Sarkozy, vous savez, l'homme au talon à ressort, l'homme à l'épaule hystérique, avait attendu le soir du deuxième tour pour aller fêter sa victoire, authentique pour le coup, au Fouquet's et sur le palace flottant de son copain Bolloré, avec les dégâts que l'on sait dans l'opinion publique.

On hallucine d'observer un tel mépris de la réalité ordinaire chez quelqu'un qui prétend à la plus haute fonction. Macron ne vaut pas plus tripette que la Le Pen : l'un veut continuer à faire passer le rouleau compresseur de l'ultralibéralisme sur les Français, pendant que l'autre projette sereinement de ruiner le peuple en six mois, et "au nom du peuple", s'il vous plaît (voir son programme économique délirant, qui consiste grosso modo à démesurer les dépenses de l'Etat tout en asséchant ses ressources). Alors, que préférez-vous, la peste ou le choléra ? Quel monstre vous attire le plus ? Le monstre capitaliste ou le monstre autoritaire ? En quoi Macron est-il moins pire que Le Pen ? Juste en ce qu'il distribuera quelques lots de consolation aux "perdants de la mondialisation" ? Allons donc !

Ces remarques sont à considérer comme une "explication de vote". On m'accusera de favoriser la politique du pire. Je récuse le reproche : ceux qui auront élu Marine Le Pen sont exclusivement ceux qui auront mis un bulletin à son nom dans l'urne le 7 mai. En 2002, face à l'alternative Chirac - Le Pen, je m'étais ému (comme pas mal de gens) et j'avait opté pour l'escroc pour ne pas avoir le facho. Résultat : 82% au deuxième tour pour l'escroc (qui s'était contenté de 19,88% au premier !!!), qui se permit même, devant témoins, le geste obscène du "doigt dans le trou du fût", pour bien faire comprendre en quelle estime il tenait les électeurs.

Et ce n'est pas les suites cocufiantes données par Sarkozy au NON majoritaire de 2005 qui m'ont réconcilié avec les urnes. On ne me reprendra plus à voter contre quelqu'un et contre moi. Et j'attendrai, pour retourner dans un bureau de vote, de pouvoir, en conscience, voter POUR. Devoir civique, mon œil : je refuse d'intérioriser la haine de soi contenue dans la résignation à voter contre ses propres convictions. Quel honneur y a-t-il à cette abnégation ? A quoi sert le droit de vote ? Est-il digne de voter "avec des pincettes" ou "en se bouchant le nez", comme je l'ai entendu sur les ondes ?

Si par malheur Le Pen est élue, je me dis, d'une part, qu'après tout, elle sera légitimée par le suffrage universel, d'autre part, qu'on pourra en remercier très directement Mitterrand (qui a mis le pied à l'étrier au papa Le Pen), Chirac, Sarkozy, Hollande, Fillon, Emmanuel Macron et leurs entourages. Cela fait pas mal de monde. L'emprise incroyable du Front National sur la vie politique (appelons ça comme ça, bien que) est l'immonde cadeau fait à la France par la lâcheté intrinsèque, la médiocrité confondante et les calculs à la petite semaine de ces individus et de leurs amis, dont tous les efforts ont été tournés non vers le pays et l'Etat qu'ils disaient "servir" (quelques menues exceptions quand même), mais vers la "carrière" personnelle. Ce sont ces tristes individus qui ont amené la vie politique française jusqu'à l'état terminal de décomposition avancée où nous la voyons aujourd'hui.

Tous complices, les uns après les autres, de la désertification industrielle, qui a poussé les populations ouvrières vers ce désespoir qui leur fait croire que le salut viendra de Marine Le Pen. Tous responsables, les uns après les autres, de la montée inexorable du chômage (le dernier en date, l'inénarrable Hollande, champion de l'inversion de courbe, a vu croître le nombre de chômeurs de plusieurs centaines de milliers) et de l'appauvrissement de la France, ou tout au moins de l'Etat français. Tous accapareurs de la représentation nationale par une cohorte formatée de bureaucrates, de comptables, de secrétaires, de chefs de bureau. Car il y a moins en France de véritables hommes politiques que de gestionnaires plus ou moins compétents et plus ou moins intéressés. Moins politiques que politiciens, plus administrateurs de l'existant qu'ambitieux pour leur patrie. De quoi gerber.

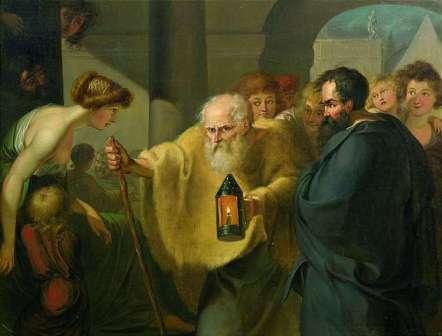

Il ne reste plus qu'à faire comme Diogène qui, se baladant en plein jour avec sa lanterne allumée, répondait à ceux qui s'étonnaient : « Je cherche un homme ». On pourra toujours se demander ensuite comment le terreau politique a été ainsi stérilisé. Vous avez dit l'ENA ?

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élection présidentielle, france, politique, société, parti socialiste, les républicains, françois fillon, nicolas sarkozy, françois hollande, jacques chirac, françois mitterrand, emmanuel macron, jean-marie le pen, front national, marine le pen, chômage, désindustrialisation, macron la rotonde, charles aznavour, gérard collomb, sarkozy fouquet's, maire de lyon, diogène je cherche un homme

mercredi, 26 avril 2017

IVOIRE CLAIR

Les dessous virtuoses d'un bouton de ceinture.

« L'essentiel est invisible pour les yeux. » (Saint-Exupéry, qui n'était pas japonais.)

28 x 22 mm.

Photographie Frédéric Chambe.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, netsuke

mardi, 25 avril 2017

CHRONIQUES DE PAUL JORION

2/2

2/2

Mais si Paul Jorion ne tient pas le discours aveugle que je dénonçais hier, il n'en reste pas moins, à sa façon, un optimiste indécrottable, car il ne se résigne pas à subir, et demeure, envers et contre tout, comme on dit, une "force de proposition". Il pense en effet qu’on peut encore inverser un cours des choses qui, selon moi, a bien des aspects irrémédiables.

C'est cet optimiste qui ne cesse pourtant de répéter, dans ses interventions, que les gens qui font le système économique actuel n'accepteront de faire quelque chose pour sauver la planète qu'à la seule condition que ça leur rapportera quelque chose. Contre cet aveuglement, Jorion croit aux vertus de l'action individuelle et de l'action de groupe. Bien lui en fasse : pourquoi pas, après tout ? Je crois que c'est se faire bien des illusions sur le pouvoir de l'individu "acteur", dont se gargarisent bien des sociologues de l'école "moderne".

Il suffit pour s'en rendre compte d'examiner les propositions de Paul Jorion, dans le dernier chapitre (Que faire ?), qui sont les suivantes : 1 – Faire du respect de l’environnement une donnée économique. 2 – Restaurer la régulation. 3 – Rétablir une authentique science économique. 4 – Faire de l’Etat providence une fin en soi. 5 – Casser la machine à concentrer la richesse. 5 – Envisager autrement la question du travail et de l’emploi. 6 – Donner tout son rôle à l’opinion publique. 7 – Faire du socialisme (non stalinien) un objectif à atteindre.

Autant dire un programme révolutionnaire, qui prend carrément de front les tenants du système qui, de leur côté, ont tous les moyens en main pour s'y opposer. L’environnement ? En plus du réchauffement climatique, comptons sur la déforestation, l’acidification des océans, l’empoisonnement des hommes par toutes sortes de substances chimiques mutagènes, etc. La régulation ? Pour vaincre toutes les résistances, on verra dans 50 ou 100 ans. La science économique ? Il faudrait commencer par déboulonner les doctrines libérales qui font autorité dans l’Université et dans tous les « think tanks » possibles et imaginables (appelons ça la "pensée dominante", voire la "pensée unique"). L’Etat providence ? Qui aujourd’hui, à part Jorion et quelques autres "économistes atterrés", ne tire pas dessus à boulets rouges ? Interdire la concentration de la richesse ? Je crois que les « versements d’intérêts », les « dividendes » et les « bonus extravagants » (p. 223) ont encore de très beaux jours devant eux.

Bref, on dira que je ne vois que les obstacles, que je suis défaitiste, et tout ça. Soit, mais qu’on me montre, par exemple, les progrès accomplis en Europe pour lutter contre la concurrence salariale ou fiscale entre les pays qui la composent, ou contre la généralisation de l'emploi du glyphosate ou des néonicotinoïdes dans l'agriculture. L’Irlande avec son impôt dérisoire sur les sociétés, le Luxembourg avec ses « rescrits fiscaux », la Bulgarie avec ses travailleurs détachés « low cost », on n’en finirait pas d’énumérer les maux de l'ultralibéralisme économique qui déferlent sur le continent, et qui font de chacun des pays un rival, voire un adversaire de tous les autres. Quel beau modèle d'"Union", en vérité !

La raison du pessimisme qui me fait trouver chimérique le dernier chapitre du livre de Paul Jorion tient peut-être à un tempérament, mais elle tient aussi à quelques lectures (Jacques Ellul, Günther Anders - qui assume les yeux ouverts le renoncement à tout espoir, entre autres). J'avais eu la même impression en lisant La Richesse cachée des nations, de Gabriel Zucman : diagnostic impeccable sur le mal et sur ses causes, propositions et solutions totalement irréalistes. C'est le cas de tous ceux qui, dans le troisième temps de leur raisonnement (vous savez : constat / causes / solutions), commencent à balancer par paquets entiers les "il faut", "on doit" et autres formules comminatoires et vaines. Il y a là du Don Quichotte. Car la raison de mon pessimisme tient encore au regard que je porte sur le rapport des forces en présence et à la conception que je me suis faite, à tort ou à raison, de la notion de système.

En particulier, je me dis qu’un système (défini comme réseau serré d'interactions, de relations étroites et d’interdépendances multiples) a le plus grand mal à se critiquer lui-même, et encore plus à se corriger lui-même. Il suffit de voir la façon dont le système capitaliste a proprement digéré toutes les critiques qui lui ont été faites depuis ses origines, et annihilé tous les efforts faits, de l'intérieur comme de l'extérieur, pour l'inciter ou le contraindre à changer. La plasticité de ce système semble sans limite : il s'adapte à tout, il avale tous ses contradicteurs, tous ses opposants, et même tous ses ennemis. Il s'est sans cesse renforcé des attaques de ses adversaires, et a jusqu'ici fait son miel de tous les pollens destructeurs envoyés contre lui comme des missiles.

Pour prendre un exemple minuscule qui illustre la chose à merveille, je pense à la micro-controverse qui eut lieu (en 1996) entre Pierre Bourdieu et le journaliste Daniel Schneidermann, qui l’avait invité à son émission télé Arrêt sur image. On peut dire que la télévision est une sorte de quintessence de la "société spectaculaire-marchande". A ce titre, l’émission ayant bien frustré le sociologue, il écrivit pour Le Monde diplomatique un article intitulé "Peut-on critiquer la télévision à la télévision ?", dans lequel il développait une argumentation serrée et pertinente. La réplique du journaliste, dans le numéro suivant, avait été assez basse pour s’en prendre à la personne même de Bourdieu, allant même jusqu'à insinuer, si je me souviens bien, que le sociologue est habité par le fantasme suggéré par la deuxième syllabe de son nom.

Conclusion : la télévision est un système, lui-même puissant instrument entre les mains du capitalisme, et en tant que tel, elle n’a rien à craindre de qui que ce soit pour continuer à exister. Elle digère tout, puisqu'elle transforme tout ce qui passe par elle en pur spectacle. Accepter d'aller sur un un plateau de télé, c'est devenir par le fait même un rouage du système. C'est apporter sa caution à son organisation (jusqu'à Poutou gardant le sourire pendant que Ruquier et son équipe se foutent de sa gueule ; on peut préférer Dupont-Aignan, n'acceptant l'invitation de telle chaîne que pour pouvoir, tel Maurice Clavel en son temps ("Messieurs les censeurs, bonsoir !"), faire son éclat en quittant le plateau brutalement, mais pour quel bénéfice réel ?).

Tiens, à propos de spectacle, je pense aussi à Guy Debord qui, après avoir voulu détruire en la mettant à nu la dite « société spectaculaire-marchande » dans ses œuvres, à commencer par La Société du spectacle, son maître livre, a laissé des archives que l’Etat français à intégrées sans aucun mal à ses collections institutionnelles au titre de « trésor national ». Ces paradoxes ne sont qu’apparents : tout ce qui fait système est invulnérable aux initiatives individuelles les plus « antisystèmes », et celui-ci se montre en mesure d'augmenter ses propres forces en faisant siennes jusqu'à la substance et à la dynamique de ses plus féroces opposants.

Cela ne m’empêche pas de saluer bien bas la combativité de Paul Jorion. Je ne sais plus qui (Albert Jacquard ?) a dit : « On ne peut pas changer le monde, mais le peu qu’on peut faire, le tout petit peu qu’on peut faire, il faut le faire ». C’est avoir la foi chevillée au corps. Et j’avoue que je n’aimerais pas voir le jour où Paul Jorion baissera les bras.

Cet homme éclaire le chemin.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, capitalisme, paul jorion, se débarrasser du capitalisme est une question de survie, éditions fayard, jacques ellul, günther anders, pierre bourdieu, daniel schneidermann, arrêt sur image, dupont-aignan, philippe oputou, laurent ruquier, guy debord, debord la société du spectacle

lundi, 24 avril 2017

CHRONIQUES DE PAUL JORION

1/2

1/2

Dans la vie, il n’y a pas que Saint-Simon, le cardinal de Retz (qui écrit lui-même parfois Rais) et leurs Mémoires. Je viens de lire le dernier livre paru de Paul Jorion. Il aime les titres à rallonge. Après Penser l’économie avec Keynes (billet des 28-29 sept. 2015) et Le Dernier qui s’en va éteint la lumière (billet des 28-29 mars 2016), voici Se Débarrasser du capitalisme est une question de survie. Il y rassemble un assez gros ensemble de chroniques (environ quatre-vingts) parues ici et là – principalement dans Le Monde, de 2008 (les subprimes) à aujourd’hui. Ce qui ressort principalement, une fois le livre refermé, c’est la prodigieuse cohérence du regard que l’auteur porte sur les choses de l’économie (j’excepte les quelques dernières chroniques, de portée plus « morale » ou « philosophique »).

Une chose est sûre : l’économie n’est pas une science. Un ensemble de techniques et de recettes ne suffit pas à faire une science. L'économie est définitivement infoutue de constituer une science, puisqu'il lui manque l'essentiel : la capacité de prédire la survenue d'un phénomène. Les principaux acteurs actuels de l'économie (financiarisée) se foutent pas mal de la réalité, puisqu'ils sont seulement des joueurs, et qu'ils ne font que parier. Pour preuve, les échanges financiers sur les matières premières atteignent à l'occasion quarante fois le volume effectivement produit.

J’étais convaincu de tout cela avant même de connaître les travaux de Paul Jorion, pour la simple raison que les économistes, en même temps qu’ils font de l’économie, font en même temps, qu’ils le veuillent ou non, de la politique, puisque les modèles de systèmes économiques auxquels ils se réfèrent sont aussi, par force, des propositions d’organisation sociale et politique. Il ne saurait y avoir d’économie sans politique (de même, il n'y a pas d'historiens neutres, idem dans d’autres « sciences humaines »), puisqu'elle touche aux intérêts des personnes, donc a quelque chose à voir avec le pouvoir et sa distribution dans la société.

Cette évidence, qui fait l’objet d’une dénégation catégorique de la part des économistes « orthodoxes », amène Jorion à ne jamais écrire "science" économique sans guillemets. On n’est pas étonné non plus de voir l’auteur descendre en flamme, dans sa chronique du 27 septembre 2016, pp. 198-201, le livre de Cahuc et Zylberberg, Le Négationnisme économique (voir mon billet sur ce bouquin infâme au 4 octobre 2016), vulgaires bandits qui osent affirmer que l’économie est une science exacte, à égalité avec les vraies sciences « dures », authentiquement expérimentales, et qui se sert pour cela effrontément du livre de Naomi Oreskes et Erick Conway, Les Marchands de doute (voir billet des 26-27 février 2015). Le culot de Cahuc et Zylberberg consiste à faire faire une pirouette complète à l'argumentation d'Oreskes et Conway pour la retourner comme un gant - magie magie - en leur faveur. C'est à peu de choses près la définition psychiatrique de la perversion.

Jorion dénonce à bon droit l’arrogance des théories dominantes à présenter comme des mesures purement techniques des convictions foncièrement idéologiques, qui reposent en fin de compte sur le postulat que c’est l’homme qui est fait pour (et par) l’économie, et non l’économie qui doit avoir en vue le seul bonheur de l’humanité. Les théories économiques ne peuvent être politiquement neutres, étant par nature porteuses d'idéologie implicite. Le tour de passe-passe consiste à affubler l'idéologie du masque de la technique pure.

C’est sûr que quand Paul Jorion attaque les subtilités techniques de certains instruments économiques, je suis largué. Par exemple, si j’ai bien compris qu’il y a quelque chose de « diabolique », disons de profondément dangereux dans les « Credit Default Swaps » (CDS), mes connaissances en économie sont trop sommaires pour me permettre de remonter tout le fil de l’analyse qui mène à cette conclusion. De même pour ce qui différencie le CDO du CDO synthétique (instrument de dette) et diverses autres notions. Quoi qu'il en soit, je garde intactes les conclusions.

Après une introduction visant à légitimer la publication des chroniques en volume, Jorion répond aux questions de la revue Sciences critiques en 2016. A ce sujet, j’ai dit mon désaccord avec l’auteur (7 avril dernier) en ce qui concerne la façon dont il innocente la technique de ses conséquences désastreuses, refusant de voir en elle autre chose qu’une preuve du génie propre à l’humanité, au motif qu’il ne faut pas confondre l’instrument et l’usage qui en est fait par l’homme. Je réponds que si c'était le cas, cela voudrait dire que l'homme aurait inventé ses outils techniques sans jamais anticiper leurs destinations possibles. A-t-on idée ? C'est fort peu vraisemblable : fabriquerait-on en effet des outils, si l'on n'avait pas déjà une petite idée de ce à quoi ils pourraient servir ? Comme le dit Günther Anders, ce qui peut être fait sera fait. La conception et la fabrication de l'outil est inséparable de son usage, et même de tous ses usages possibles.

Ensuite, Jorion a regroupé ses textes en quatre chapitres, où ils se suivent dans l’ordre chronologique de parution : 1 - Que s’est-il passé ? 2 - Pourquoi cela s’est-il passé ? 3 - Les grands points de faiblesse. 4 - Que faire ? Un « épilogue » clôt l’ouvrage. On ne saurait être plus clair et pédagogique.