dimanche, 07 août 2016

DANS UN ALBUM ANCIEN

Lt. Maurice Roux.

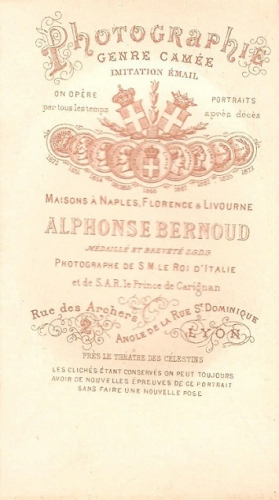

Alphonse Bernoud, photographe à Lyon.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, photos anciennes, alphonse bernoud

jeudi, 04 août 2016

DANS UN ALBUM ANCIEN

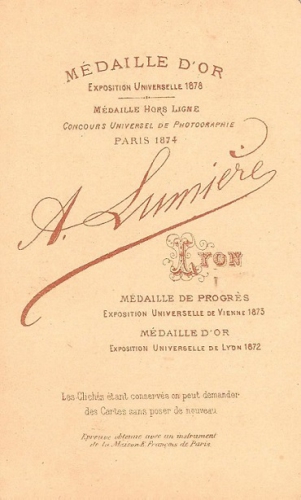

M. C., fin XIX° siècle (autour de 1880). Elle a toujours passé pour simple d'esprit : elle était juste sourde.

A. Lumière, photographe à Lyon.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, antoine lumière, lyon

jeudi, 09 juin 2016

LYON SANS VOITURES

LYON DANS LE JOURNAL DES VOYAGES 2/2

AUTOUR DE 1880

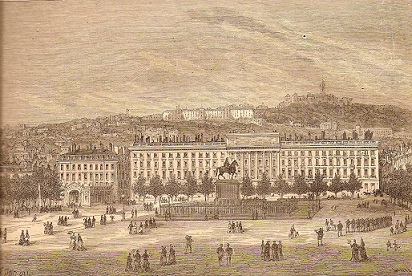

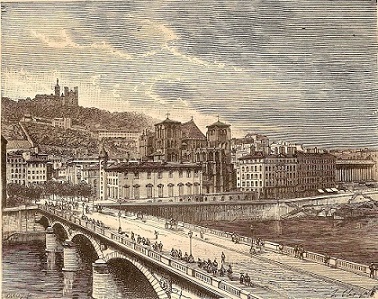

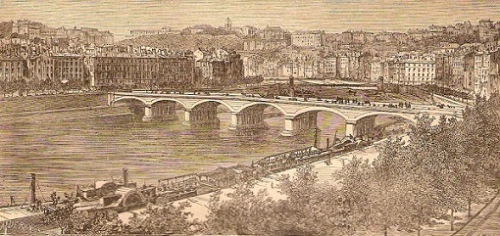

Là, pas besoin de faire les présentations : ça n'a pas changé, ou si peu. Ah si : le machin sur la colline.

Non, je ne parlerai pas de l'occupation intégrale et quotidienne de la place Bellecour par 20.000 décérébrés. Non, je ne veux pas parler de football. Non, je refuse de parler de la « Fan-Zone ». Zut, trop tard !

Le Journal des voyages faisait travailler l’imagination, activité philanthropique s’il en est. Mais il arrive, avec le temps, que l’esprit critique du lecteur s’aiguise, et ne gobe plus aussi facilement des histoires racontées par des parleurs à l’imagination trop fertile.

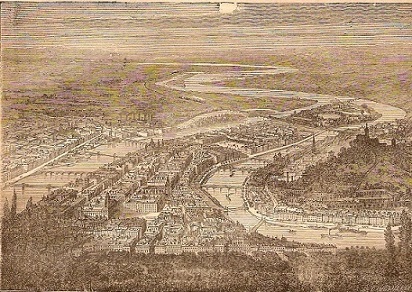

Pentes, presqu'île, confluent : pour voir ainsi de telles boucles du Rhône en aval, le poste d'observation du dessinateur devait être vraiment à très haute altitude. Pour ce qui est des méandres, il avait aussi un peu d'imagination : le premier après le confluent est à peu près fictif, dans le creux du deuxième, on apercevrait Givors, mais il faudrait une très bonne (longue-)vue. L'artiste n'a pas osé placer Vienne (30 km) dans le paysage, mais on sent qu'on est passé pas loin.

Le Journal des voyages, qui était très à l’écoute de son lectorat, sut magnifiquement prendre le virage de la vraisemblance familière et du paysage connu, et proposa des plongées dans des contrées moins exotiques. C’est ainsi qu’il envoya ses reporters dans les contrées reculées du beau pays de France.

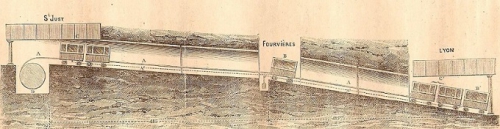

Schéma de fonctionnement de la ficelle de Saint-Just. Notez la drôlerie : l'illustration place "Fourvières" (sic) entre "Lyon" et "Saint-Just". La station intermédiaire s'appelle "Les Minimes".

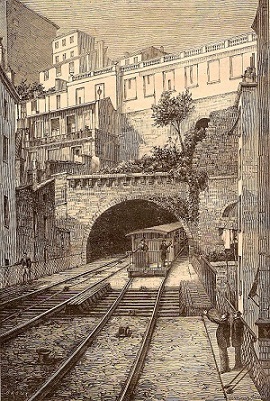

C’est ainsi que Lyon apparut comme une destination digne d’intérêt. On n’évite certes pas les cartes postales, du genre de celles qu’on voit encore sur les « lieux emblématiques », ces haltes obligatoires pour les cargaisons de touristes armés de leurs mitraillettes à souvenirs. Mais on trouve aussi une spécificité locale connue localement sous le nom de « ficelles », funiculaires à grimper les collines. Vous savez, ces wagons alternativement tirés et retenus par un câble, qui permettent d'économiser l'énergie dans la traction, grâce à leur mouvement en quelque sorte pendulaire.

Là oui : ça monte à Fourvière (sans "s"). Le numéro du Journal des voyages est daté du 30 novembre 1884.

A Lyon, il y eut cinq ficelles au total (il en reste deux). Trois pour monter à la « colline qui prie » : entre Saint-Jean et Saint-Just ; entre Saint-Jean et Fourvière ; entre Saint-Paul et Fourvière-Loyasse (la "ficelle des morts", par laquelle les cercueils étaient conduits au cimetière). Deux pour la « colline qui travaille », qui desservaient la Croix-Rousse, d'une part depuis la rue Terme, d'autre part depuis la place Croix-Paquet.

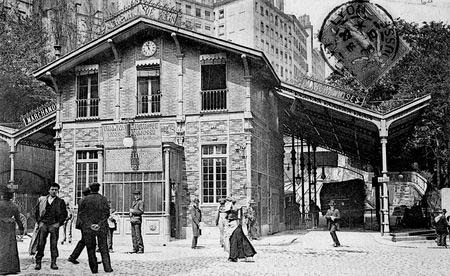

La Ficelle Croix-Paquet, sur la place du même nom, tel que c'était avant le métro à crémaillère (pas si longtemps, en fin de compte). Ce n'est pas dans Le Journal es voyages, évidemment.

La dernière a été ouverte pour faire concurrence (tarif divisé par deux), et a permis, lors du creusement du tunnel, de mettre au jour le « Gros-Caillou ».

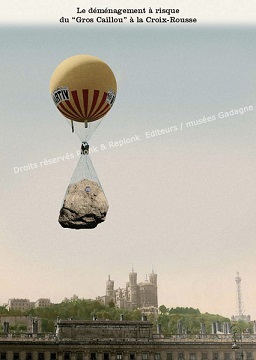

"Le déménagement à risque du "Gros-Caillou" à la Croix-Rousse".

Voilà ce que devient le "Gros-Caillou" sous la patte de Plonk et Replonk (une commande du musée Gadagne).

Si les lieux ont bien changé, les voitures, à Saint-Just et Fourvière, continuent bravement à se croiser à l’exact milieu de la ligne (415 mètres pour celle de Saint-Just), où la voie se dédouble momentanément. Les lignes de la Croix-Rousse bénéficiaient dès l’origine de deux voies.

Ficelle de la rue Terme. Le dessinateur a fait attention aux détails techniques, en s'efforçant de rendre les roues-guides qui maintiennent le câble dans l'axe.

"Notre route est droite, mais la pente est forte" (Jean-Pierre Raffarin, dans un jour inspiré).

On a fermé la ligne de la rue Terme en 1967 pour en faire un tunnel routier ("Croix-Rousse direct", pour faire ronfler les gros moteurs). Croix-Paquet est devenu la station intermédiaire de la ligne C du métro à crémaillère.

Ce qui m’intéresse dans quelques images, ce n’est pas la nostalgie (fi donc !) : c’est la jalousie. Oui, je suis jaloux des piétons de l’époque : je rage quand, dans ma pauvre rue du Mail, je dois remonter précipitamment sur l’étroit trottoir encombré de "potelets" disgracieux et d'un tas de concurrents à pied, pour éviter la voiture qui m’arrive dessus. Et je ne vous parle pas des jours de parapluie.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, croix-rousse, croix-paquet, jean-pierre raffarin, plonk et replonk, lyon musée gadagne, lyon saint-just, lyon fourvière, journal des voyages, football, euro 2016 de football, fan zone place bellecour

mercredi, 08 juin 2016

LYON SANS VOITURES

LYON DANS LE JOURNAL DES VOYAGES 1/2

Le Journal des voyages, hebdomadaire fondé en 1876 (ma collection court jusqu’à 1899), faisait voyager son lecteur en fauteuil et pantoufles dans le monde entier, si possible dans les endroits, les climats, les altitudes les plus inhospitaliers possibles, le mettait aux prises avec les éléments déchaînés ou les peuplades les plus féroces, et le confrontait aux bêtes les plus dangereuses.

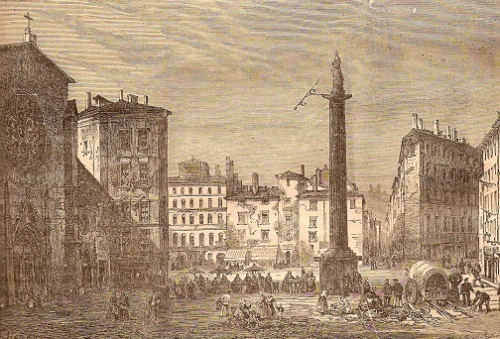

Aux Cordeliers, vus vers l'ouest. Saint-Bonaventure à gauche, Fourvière tout au fond sur la colline, avant l'éléphantesque basilique. La scène (reconstitution d'après gravure de quelle époque ?) date de bien avant la restructuration de la presqu'île.

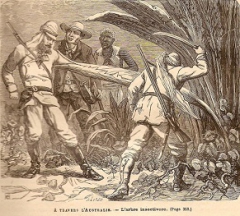

Le lecteur était même, à l’occasion, invité à frissonner jusqu’aux tréfonds de lui-même en revivant les aventures incroyables d’explorateurs courageux qui découvraient, à Madagascar, une espèce d'arbre cannibale,

Légende de la photo (d'époque, dans le numéro 61 du 8 septembre 1878 : en ce jour de la Nativité de la Vierge, Alfred Jarry fêtait ses cinq ans) : "L'arbre anthropophage : ce fut une épouvantable orgie". L'article ainsi annoncé, qui se voudrait à teneur ethnologique, est hallucinant. On peut cliquer ICI pour en lire un résumé impeccablement objectif, preuves et citations à l'appui (mon billet du 16 juillet 2013).

capables de dévorer des hommes condamnés par leur tribu parce qu’ils avaient enfreint la loi ;

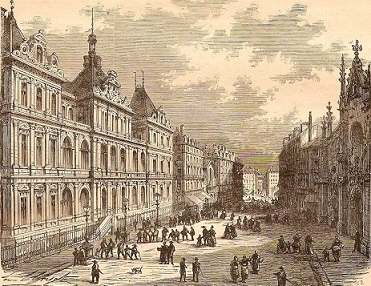

Cordeliers modernes, vus vers l'est. Saint-Bonaventure à droite. A gauche le machin de la Bourse (où sont organisés chaque année les "Quais du polar"). A gauche, on distingue vaguement les anciennes halles, genre "Baltard". Au fond, le pont La Fayette.

des arbres insectivores capables d’engloutir le bras du voyageur insouciant ;

Légende : "A travers l'Australie : L'arbre insectivore".

ou qui racontaient une chasse au Moâ (alias Dinornis, mot à mot « oiseau terrible »), oiseau coureur de 3,6 mètres de haut, mais oiseau paléontologique, disparu depuis longtemps.

Le pont autrefois de "Tilsitt", Saint-Jean (avec son toit très pentu), Fourvière, nantie de sa basilique éléphantesque.

Mais Alfred Jarry saura quoi faire de ce fossile découvert par des gravures, puisqu’il en fait usage dans L’Amour absolu, sous le nom de "diornis".

Pont La Feuillée, passerelle Saint-Vincent, Quai de la Pêcherie, qui méritait alors bien son nom.

On l’a compris, si les auteurs qui écrivent dans le Journal des voyages n’inventent pas tout, on trouve dans l’hebdomadaire des espèces animales et végétales qu'on ne trouve que là, rigoureusement inconnues des zoologues et des botanistes.

L'imagination promet à l'esprit des ailleurs combien plus affriolants que nos platitudes quotidiennes.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, journal des voyages, place des cordeliers, basilique de fourvière, dinornis, cathédrale saint-jean, place bellecour, lyon funiculaire, lyon la ficelle, plonk et replonk, croix-rousse, croix-rousse gros-caillou, musée gadagne, jean-pierre raffarin, la route est droite mais la pente est forte, raffarinades, alfred jarry, nativité de la vierge

jeudi, 26 mai 2016

FÉLICITÉ DE LA CROIX-ROUSSE

Félicité de la Croix-Rousse est un petit polar écrit en 1968 par Charles Exbrayat. L’intérêt de ce bouquin serait trop mince pour que quelqu’un d’un peu équilibré ose en faire état, si l’action ne se passait pas, précisément et exclusivement, sur le plateau de la Croix Rousse, si l’on excepte une excursion du policier dans les locaux du Progrès pour une consultation de vieux numéros. Si je l’ai rouvert, c’est uniquement parce qu’il y est question de Lyon, et en particulier de cette « Colline aux canuts », chère au cœur de Roland Thévenet, l’auteur d’une pièce de théâtre qui porte ce titre.

Félicité de la Croix-Rousse est un petit polar écrit en 1968 par Charles Exbrayat. L’intérêt de ce bouquin serait trop mince pour que quelqu’un d’un peu équilibré ose en faire état, si l’action ne se passait pas, précisément et exclusivement, sur le plateau de la Croix Rousse, si l’on excepte une excursion du policier dans les locaux du Progrès pour une consultation de vieux numéros. Si je l’ai rouvert, c’est uniquement parce qu’il y est question de Lyon, et en particulier de cette « Colline aux canuts », chère au cœur de Roland Thévenet, l’auteur d’une pièce de théâtre qui porte ce titre.

Ce n’est pas pour dire, mais Exbrayat, qui n’est que stéphanois (« Tout le monde peuvent pas être de Lyon, il en faut ben d’un peu partout », La Plaisante sagesse lyonnaise, Catherin Bugnard : à noter qu’Exbrayat cite le nom de ce pseudonyme du politicien Justin Godard et même celui de l’Académie des Pierres Plantées qu’il avait fondée), connaît assez bien la Croix-Rousse, et pour un adepte de l’ASSE et du « chaudron » de Geoffroy-Guichard (celui-là même des Guichard-Perrachon qui ont fondé Casino), il n’en dit pas trop de bêtises. Ma foi, je n’en veux pas trop à Exbrayat de l’hommage que ce Vert, dans Félicité de la Croix-Rousse, rend à la capitale des Gaules, ou plus précisément à son quartier le plus ... à son quartier le plus .... Bref, le quartier que ce nom de Félicité caractérise à merveille (soit dit en toute objectivité, cela va de soi).

Son repérage des lieux est impeccable : le terrain de jeu de l’inspecteur (pardon, il faudrait dire l’O.P.) Darius Méjean se situe, d’est en ouest (du Rhône à la Saône), entre les rues Joséphin-Soulary et Chazière et, du nord au sud (de Caluire à la limite des « Pentes »), entre la rue Henri-Chevallier et le boulevard de la Croix-Rousse, où se trouve la poissonnerie « Les Pêcheurs réunis » (sans doute celle qui est devenue « Vianey »). Mais pourquoi faut-il que l’auteur fabrique de toutes pièces un « boulevard Carnot » ? Mystère.

Exbrayat a visiblement parcouru la Croix-Rousse, ce quartier inimitable, dont il rend finalement assez bien compte, pour un étranger, du « climat » particulier, de la place Commandant-Arnaud à la rue Victor-Fort, en passant par la rue Dumont, la rue Henri-Gorjus et la rue de Cuire (rue de Cuir en version imprimée !). J’imagine que c’est à des contraintes propres à la fiction qu’il imagine que la rue Henri-Gorjus possède un n°104 et la rue Chazière un n°326, rues qui, certes, ne sont pas les plus courtes, mais se gardent bien d’atteindre le n° 100 (ce numéro si présent dans les œuvres de jeunesse d’Alfred Jarry, à cause de l’aspect odoriférant et du « balai innommable » qui s’y rapportent).

L’autre côté sympathique de ce petit roman de Charles Exbrayat, c’est qu’il invente deux ou trois personnages de vrais Lyonnais de l’ancien temps, qui puisent leur vocabulaire dans la malle au trésor que constitue le Littré de la Grand’Côte. Voilà qui a dû faire plaisir en son temps aux mânes de Clair Tisseur, alias Nizier du Puitspelu. Le meilleur dans le rôle du Lyonnais fondamental s’appelle ici Ulysse Nizerolles, balayeur des rues de son état, et copain de régiment de l’inspecteur (pardon : de l’O.P.) Méjean.

Voilà un personnage ! Obligé de limiter sa consommation quotidienne à cinq litres de vin, il a l’impression de ne pas être à la hauteur de son défunt père, ancien des chemins de fer, qui en éclusait huit. Les pages où Exbrayat donne la parole à Nizerolles donnent un festival de lyonnaiseries.

Jugez plutôt : « Et qu’est-ce que tu grabottes dans ce coin ? », « Il me rencontre en train de balayer les équevilles », « une salade de clapotons », « il s’est fait un peu trop serrer le corgnolon », « T’as vu quand ils ont assassiné la Ficelle ». Ah, la Ficelle ! La mienne, c’était pas celle de la rue Terme, c’était la « Ficelle Croix-Paquet », celle avec la passerelle,

qu’on passait directement du jardin à la montée Saint-Sébastien, celle avec son « truck » à l’arrière, pour les animaux et les "encombrants" (comme on peut le voir ci-dessus).

Après le festival, le feu d’artifice : « perdre mon temps à bajafler », « elle est toujours à grollasser dans le coin pour apincher ce qui se passe », « mon Alfred, c’était une vraie charipe », « décancane pas, Darius », « la Marguerite, un vrai veson », « grand gognand », « j’ai pas le droit, le dimanche, de me bambaner avec des gones que je connais », « même maintenant, j’en suis encore tout coufle », « le garçon, il doit être pire que toutes ses sœurs réunies. Une bugne, quoi », « t’as bien tort de te bouliguer l’intérieur », « je me sens détrancané ». Ah non, ne comptez pas sur moi pour un glossaire. Trouver des notes de bas de page dans un polar, ce n’est pas courant. Ici, il n’en manque pas une.

On l’a compris, ce qui me plaît dans Félicité de la Croix-Rousse, c’est le côté très « couleur locale », l’ancrage dans le quartier dont je respire l’air depuis très longtemps, même si mon domaine, autrefois, était plutôt « les Pentes » que « le Plateau », du 16, rue Pouteau au gourbi du peintre Sorokine, des traboules que je connaissais par cœur (aucune n’était fermée) à la rampe métallique du passage Mermet, de P'tit Jo le clochard à l'église Saint-Polycarpe.

On peut ajouter à cette couleur locale les figures que l’auteur met en scène, en particulier la famille très particulière sur laquelle l’enquête se concentre. Les Sancourt, c’est cinq sœurs et un frère, tous restés vieux célibataires, tous racornis, tous séchés sur pied, qui semblent vivre sous la férule de l’aînée, Félicité. Nul n’a jamais osé franchir le pas de tomber amoureux. Et les deux velléités manifestées ont avorté. Mais c’est là-dessus que l’intrigue est fondée, alors …

Quant à l’inspecteur (pardon : l’O.P.) Méjean, à ses tribulations avec son chef le commissaire Blaise Bertrand, dit B.B., franchement, on s’en fiche un peu. Que les deux hommes se soient fâchés à cause d’un gratin dauphinois (faut-il ou non râper du fromage dessus ?), cuisiné par l’une des épouses et mal commenté par l’autre, je vois là un « running gag », rien de plus. Les tourments intérieurs et les scrupules de l’inspecteur (pardon : l’O.P.), ça fait plutôt remplissage que ça ne fait avancer l’action. Quant aux scènes à son domicile, en face à face avec l’épouse, je les trouve un peu épaisses.

Bref, tout ce qui se rapporte au côté policier du polar m’intéresse très moyennement, même si l'auteur dédie son livre « A Georges Simenon, notre maître ». Je garde l’évocation d’une Croix-Rousse vivante. Ce qui n’est, après tout, pas si mal.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, roman policier, polar, charles exbrayat, félicité de la croix-rousse, lyon, croix-rousse plateau, croix-rousse les pentes, catherin bugnard, la plaisante sagesse lyonnaise, justin godard, joséphin soulary, rhône saône, roland thévenet, la colline aux canuts, académie des pierres plantées, nizier du puitspelu, clair tisseur, le littré de la grand'côte, alfred jarry

dimanche, 01 mai 2016

LA VOIX DE JOHNNY CASH

Johnny Cash est mort en 2003. Sa discographie (55 albums) est impressionnante. Aux Etats-Unis, une institution, un monument. En 2000, il enregistre « American III : solitary man ». Ce n’est pas le dernier, mais pas loin. La voix, d’insolente, joyeuse, presque arrogante qu’elle était, est devenue caverneuse, grave, presque sombre. Exactement le genre de voix qui a ma préférence : pas un terrain plat, mais creusé, raviné, accidenté. Une voix sur laquelle les orages de la vie sont passés.

Celle de Johnny Cash s’est dotée de vibrations, comme une espèce de tremblement, presque une fêlure qui la fait résonner dans un registre mélancolique, propre à la nostalgie de quelqu'un qui se retourne sur tout le chemin parcouru, et qui semble regretter d'être bientôt au bout. La version qu’il donne de « Nobody » (Egbert Williams) est tout simplement saisissante.

Pour faire bonne mesure, on peut écouter dans la foulée celle qu'il donne de « Oh come, angel band » (Jefferson Hascall), air popularisé en leur temps par les Stanley brothers, qu’on entend dans le drôle de film (comme d'habitude) des frères Cohen O brothers, where are thou ? (2000).

On dira ce qu'on voudra des Amerloques, de leur foutue Holy Bible et de leur infernale piété envers Dieu et l'argent, mais pour ce qui est d'harmoniser les voix et de chanter en chœur, alors là, les paroissiens de Saint-Denis de la Croix-Rousse peuvent toujours s'aligner, avec leurs chevrotements moroses, comme s'ils avaient honte d'être là. Comme s'ils ne tenaient pas à ce qu'on les entende.

Ceux qui ne sont pas convaincus qu'il faut apprendre à harmoniser les voix et à chanter en chœur avec ferveur pour devenir un bon prosélyte, peuvent écouter Alison Krauss (et al., comme on dit) dans la version qu'elle donne de « When I went down to the river to pray », choisie par les frères Cohen pour figurer dans leur film.

C'est à se demander s'il y aurait autant d'athées en France si les croyants de France avaient appris à chanter comme ça. Je veux dire avec un peu de savoir-faire, de conviction et de fierté.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MES CHANSONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, country music, johnny cash, cash nobody, country and western, lyon, croix-rousse, saint-denis croix-rousse, ethan & joel cohen, stanley brothers, alison krauss

vendredi, 22 avril 2016

UNE IGNOMINIE DU MONDE

Le Monde ne pouvait pas laisser passer l’occasion : à l’approche de la date anniversaire de la Bérézina de Jospin en 2002, le « journal de référence » (quelle blague !) ne pouvait faire moins que fêter dignement la raclée. Et je dois dire qu’en matière de célébration mémorielle, le journal Le Monde s’y connaît, et s’est dignement hissé à la hauteur de l’événement. Pour s’en rendre compte, il suffit de se pencher sur la « une » du numéro daté 21 avril.

En flash de gros titre, l’angoisse de voir se répéter le scénario de 2002, où Le Pen avait coiffé Jospin sur la ligne. « 21 avril », ça pète, ça claque, un peu comme « 11 septembre » ou « 13 novembre ». Mais l’attention est bientôt attirée, pour ne pas dire aimantée par le magnifique portrait photographique qui trône superbement en plein milieu de la page. Un portrait réalisé par l’Ukrainienne Olya Morvan : bravo pour la photo !

Mais le nom du bonhomme m’a glacé : Tariq Ramadan. Oui, oui, la figure des Frères musulmans. C'est même le petit-fils de leur fondateur. Une intelligence hors du commun, à ce qu'il semble. Le diplomate de l’islam de velours. La tête de pont en Europe de l’offensive musulmane sur le vieux continent. Le Monde lui déroule le tapis rouge de toute une double page au centre du journal. Je trouve que cette obséquiosité journalistique sent très mauvais, même si Le Monde présente le personnage comme un « intellectuel controversé ».

Ah, la controverse ! … C’est la même chose dans l’industrie : rien de tel qu’une belle controverse sur le tabac, l’amiante, les émanations des centrales thermiques, les OGM, pour enfumer le public et éviter de mettre les responsables politiques face à leurs responsabilités, et de les obliger à prendre des décisions qui risqueraient de nuire gravement au « climat des affaires », le grand rival du « climat du réchauffement ».

Pour dénoncer la chose, Naomi Oreskes avait intitulé son excellent livre Les Marchands de doute. On pourrait de la même manière dire que Le Monde participe activement à cette méchante entreprise : faire que les Français doutent de plus en plus d'eux-mêmes, et que la France soit de moins en moins sûre de sa légitimité. C'est un des principaux réflexes conditionnés de la rédaction du Monde : on va traiter le problème sérieusement, et on va dire que telle personne ou tel événement "relance le débat". Vous comprenez, au Monde, on est journalisse (Céline écrivait "communisse", je crois que c'est dans D'un Château l'autre) : pour avoir une idée d'Auschwitz, il faut donner le même temps de parole au nazi et au juif. C'est peut-être cette "neutralité" qu'on apprend au Centre de Formation des Journalistes.

Le débat ! Bande de rigolos ! Exactement ce qu'attendent des gens malintentionnés, prêts à profiter d'une faiblesse de l'adversaire. Qui sommes-nous, bon sang ? La force de Tariq Ramadan, c'est précisément qu'il emprunte le masque débonnaire et imparable de l'objectivité. Ou, à tout le moins, celui d'une "neutralité bienveillante". Qu'est-ce que c'est qu'un débat imposé par l'adversaire, mais surtout admis comme tel par l'interlocuteur crédule, intègre et naïf, qui a fait du "débat" l'un des piliers de la "démocratie" ? Le "débat" sur l'islam en France ressemble comme deux gouttes d'eau à la technique du "pied-dans-la-porte", excellemment décrite par Beauvois et Joule dans leur Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens.

Tariq Ramadan, ce type au nom si révélateur, c’est en effet l’avers suave et velouté de la médaille islamique dont Daech, Al Qaïda, le djihad et la décapitation comme mode de gouvernement sont le revers terrifiant et totalitaire. Mais l’avers et le revers, ça fait une seule et même médaille. Donner la parole sur la durée (la lecture des deux grandes pages, ça prend du temps) à Tariq Ramadan, c’est participer à l’offensive musulmane contre la France.

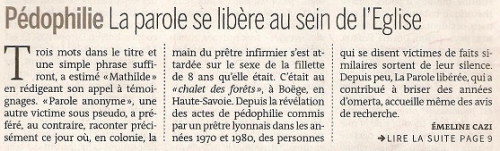

Mais le pire de cette « une » du Monde vient juste en dessous : « Pédophilie : la parole se libère au sein de l’Eglise ». Attention, je ne suis pas Paul Claudel derrière son pilier un soir de Noël : je n’ai pas eu d’illumination. La foi catholique m’a quitté depuis longtemps. Il n’empêche que, quand je me demande qui je suis, toutes les réponses à la question, sans exception, me réfèrent aux racines chrétiennes, et même catholiques de la culture européenne en général, française en particulier : je suis entièrement tissé de tout cela, même si des curiosités m’ont poussé à m’intéresser à autre chose, par exemple les musiques arabes.

Ce n’est pas non plus parce que je prends la défense des pédophiles. J’observe malgré tout que notre époque a érigé la pédophilie en dernier rempart moral, en ultime tabou sexuel, en même temps qu’elle confère à l’enfant tous les caractères du sacré qui l’a désertée. Faire d'un enfant un objet sexuel est répugnant et punissable, nous sommes d'accord.

Ce qui me fait réagir vivement à la composition de cette « une » du Monde, c’est le caractère caricatural de la balance qu’elle présente : d’un côté l’abominable flétrissure qui se grave dans l’épaule d’une institution qui porte les traces d’une longue histoire, comme la fleur de lys marquait autrefois l’épaule des galériens. Je note au passage que le titre est un décalque de "La parole libérée", cette association fondée, entre autres, par un haut personnage du ministère de l'Intérieur, peut-être son attaché de presse, par ailleurs journaliste,semble-t-il. Tant soit peu suspect, vous ne trouvez pas ? Il en faudrait peu pour voir là une opération commando, genre "La Légion saute sur Kolwesi" (film de Raoul Coutard, 1980).

De l’autre, la glorification iconique d’un individu dont l’unique préoccupation est de faire en sorte que l’islam pousse en terre française des racines toujours plus profondes. Je l’ai déjà dit : on ne déracinera pas l’ivraie musulmane. Ce qui est fait est fait. Et comme le "bon grain" a tendance à se faire rare ...

En revanche, participer à la banalisation et à la popularisation du fait islamique sur le sol français, tout en jetant la plus vieille des institutions qui ont fait la France en pâture au mépris général, voilà une bien vilaine action.

Je ne sais pas vous, mais moi, la juxtaposition de ces trois thèmes en « une » du Monde (21 avril, Ramadan, pédophilie catholique) ne me semble pas l'effet du hasard. Le message de la « une » du Monde daté 21 avril est clair : elle invite à mettre à la poubelle l’Eglise catholique et à se prosterner devant l'homme qui se présente comme celui qui prépare le chemin d’Allah en France. Peut-être pour contrer la montée de l'extrême-droite. Qui veut la peau de l'idée catholique ? Qui veut la peau de l'Eglise en France ? Qui veut l'extension de l'islam en terre chrétienne ? Je ne sais pas, mais j'entends la meute : « Crucifiez Barbarin ! ». Il y a des précédents.

L’hypothèse de l’élection d'un Ben Abbes à la présidence de la France en 2022, qu’on trouve à la fin de Soumission de Michel Houellebecq, devient de moins en moins farfelue, qui voit au second tour s'affronter l'islamo et le facho. Si l'hypothèse devient un jour réalité, on le devra, au moins en partie, à l’empressement déférent du Monde.

Tout se met en place. Vivement 2022, semble-t-on se dire au Monde.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le monde, 21 avril, lionel jospin, olya morvan, frères musulmans, islam, musulman, tariq ramadan, presse, journalisme, journalistes, christianisme, église catholique, michel houellebecq, houellebecq soumission, cardinal barbarin, lyon, allah, élection présidentielle, beauvois joule, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens

lundi, 28 mars 2016

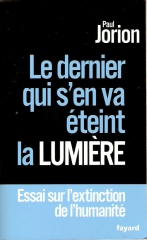

LE DERNIER PAUL JORION

1

1

Je viens de refermer le dernier livre de Paul Jorion, Le Dernier qui s’en va éteint la lumière, qui vient de paraître (Fayard). J’ai beaucoup de respect pour cet anthropologue qui a un temps travaillé dans la finance, un des très rares « spécialistes » (avec, entre autres, Nouriel Roubini) à avoir, avant le krach, jugé délirant le fonctionnement du système des prêts à taux variables aux Etats-Unis (mais aussi de la titrisation de la dette et autres innovations innovantes), et prévu que tout ça ne pouvait que mal finir - ce qui n'a pas manqué d'arriver, prouvant ainsi qu'un tout petit nombre d'économistes examine les faits de façon assez méthodique pour les comprendre et voir où ils nous mènent, alors que le grand troupeau des professionnels de l'économie sont dans l'idéologie régnante la plus exubérante, la plus frivole et la plus péremptoire.

Ce contre quoi se bat Paul Jorion (feu Bernard Maris était du même avis), c’est la prétention d’une pléiade d’économistes (Pierre Cahuc est le dernier Trissotin - ah l'inénarrable et comminatoire : « Lisez les revues académiques, jeune homme ! » -, et Philippe Aghion le dernier Diafoirus - ah, la « destruction créatrice » de Hayek, servie sur un plateau - que j’ai entendus dégoiser leurs gandoises et leurs gognandises [comme on disait à Lyon] dans mes oreilles) à s’affirmer détenteurs d’une « science » qu’ils s’efforcent de présenter comme « exacte », à égalité avec des sciences "dures" comme la chimie ou l'astrophysique. Il faut les traiter pour ce qu’ils sont : de gros menteurs.

Les théories visant à présenter l’économie comme exclusivement constituée de techniques et de mécanismes objectifs sont des fumisteries, des filouteries : la grande truanderie. Bien sûr qu'il y a des mécanismes, des techniques, mais il n’y a pas d’économie sans politique, pour la simple raison qu’il n’existe pas de rapports économiques qui ne soient, en même temps, et par le fait même, des rapports de force. Le mensonge commence aussitôt que l'on présente l'économie comme une machine : non, l'économie n'est pas une machine, et ceux qui en promeuvent la modélisation mathématique sont des salopards.

Le pire, c’est que ce sont eux qui règnent sans partage sur l'esprit des gouvernants et sur l’enseignement de l’économie, que ce sont eux qui endoctrinent les étudiants des filières économiques, futurs banquiers et décideurs, qu’ils trustent les « prix simili-Nobel » (en réalité : « prix de la Banque de Suède », créé dans les années 1960, puisqu’il n’y a que cinq authentiques « prix Nobel »), bref : c’est eux qui détiennent le pouvoir.

Paul Jorion fait ce qu’il peut pour s’opposer à ce pouvoir. A ses dépens, comme le montre sa récente éviction du poste d’enseignement qu’il occupait à la Frije Universiteit Brussel. Les adeptes de l’économie « scientifique » surveillent leurs plates-bandes comme le lait sur le feu. Ils n’aiment pas voir de petits pillandres (à Lyon, c’est ainsi qu’on désignait les vauriens, dans les autrefois) venir les piétiner.

J’attendais beaucoup de la lecture de Le Dernier qui s’en va éteint la lumière. A cause, entre autres, de son sous-titre : « Essai sur l’extinction de l’humanité ». Je suis désolé de dire que j’ai dû déchanter. Remarquez que si j’avais commencé par lire la table des matières, ça m’aurait mis la puce à l’oreille.

Commençons par reconnaître la parfaite pertinence de tout ce que l’auteur reprend des idées qu’il défend mordicus depuis des années, selon lesquelles les dérives pathologiques du capitalisme, et en particulier de la finance, mènent le monde – alors là on a le choix : dans le mur, dans une impasse, vers le précipice, à l’abîme, etc. Les habitués du blog de Paul Jorion se retrouveront en pays connu, tout au moins jusqu’à la fin du surdimensionné deuxième chapitre (un tiers du total), intitulé « Pourquoi nous ne réagissons pas ». C’est ensuite que ça se gâte.

Le livre démarre de façon curieuse. L’auteur affirme en effet ceci : « Mon objectif, ici, n’est pas de convaincre que le genre humain est menacé d’extinction : je considère la chose comme acquise » (p.47). Personnellement, j’aurais aimé un minimum de précisions sur la chose. Ayant construit son raisonnement sur cette base, il clôt son livre au cinquième et dernier chapitre, sur une interrogation : « Faire le deuil du genre humain ? ». Mais ce ne sont ni le point de départ ni le point d’arrivée qui me chiffonnent. Ce sont les considérations qui accompagnent le cheminement de l’auteur, dont je me demande ce qu’elles viennent faire ici.

Autant je suis prêt à suivre Paul Jorion dans tout ce qu’il dit de l’économie, de la finance folle, et du sombre avenir qui, par leur action destructrice, attend l’humanité, autant sa visite dans les arrière-boutiques intellectuelles de notre civilisation me semble taper à côté de la cible. Je me trompe peut-être du tout au tout. Je n'y peux rien, c'est le sentiment que j'ai éprouvé à la lecture. Je me disais : ma parole, dans quelle galère s'embarque-t-il ?

Je suis d’accord pour dénoncer le règne actuel de l’économie toute-puissante, ainsi que l’infernale compétition qu’elle entraîne entre les nations (pour la domination ou la simple survie ou, comme la France, contre le déclassement). D’accord aussi pour voir là une forme de dictature, voire quelque chose de totalitaire. Il me semble avoir entendu Paul Jorion lui-même prononcer l’expression « fascisme de l’économie ».

« Fascisme de l’économie » ne me semble pas une formule exagérée.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paul jorion, économie, nouriel roubini, le dernier qui s'en va éteint la lumière, bernard maris, pierre cahuc, philippe aghion, trissotin, diafoirus, friedrich von hayek, prix nobel d'économie, prix d'économie de la banque de suède, lyon, france, société, politique

samedi, 26 mars 2016

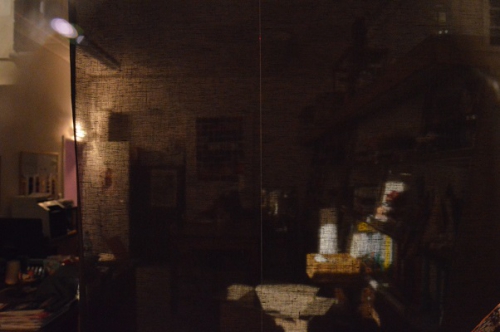

APRES LA FERMETURE

ARCHEOLOGIE

Photo Frédéric Chambe.

La particularité de cette image est la suivante : les locaux, à l'abandon depuis longtemps, voient parfois leur surface vitrée couverte d'une peinture blanche, plus ou moins dense, destinée à masquer ce qui se trame là. Il arrive cependant que la surface peinte soit grattée de l'intérieur (l'archéologue aussi fait des trous) et que, dès lors, l'objectif de l'appareil photo puisse se plaquer contre la vitre, pour une sorte de prise en flagrant délit de la déshérence du lieu, sous la surface des apparences.

Je me dis qu'il n'est pas jusqu'à la déshérence d'un lieu dont on ne puisse goûter le charme.

***************************

Demain, jour de Pâques, j'écouterai la Passion selon Saint Jean, de Jean-Sébastien Bach. Dans la version de René Jacobs. Aujourd'hui, j'écouterai le quatuor n°15 opus 132, de Ludwig van Beethoven (47'13"). Dans la version des Italiano. Beethoven est mort un 26 mars. C'était en 1827.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, musique, ludwig van beethoven, quatuor opus 132, quartetto italiano

jeudi, 24 mars 2016

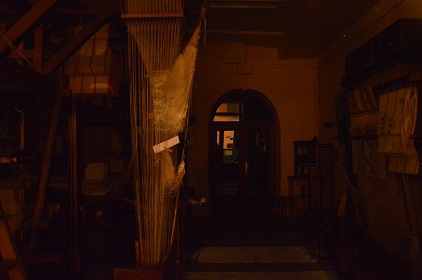

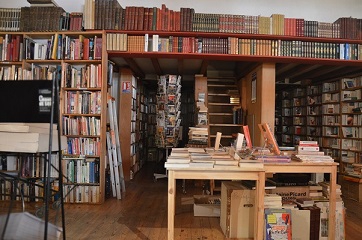

LA VIE DERRIÈRE LA VITRE

L'atelier de reliure.

Photo Frédéric Chambe.

Ci-dessous : détails.

***********************************************************************

J'avais bien aimé Chirac dans le texte, livre dans lequel Yves Michaud décryptait le langage de l'ancien président. Une démarche salutaire, qu'il faudrait conseiller aux journalistes de généraliser et de systématiser, eux qui, si souvent, n'exercent pas leur métier, mais jouent les porte-voix des politiques, quand ils n'en sont pas de simples perroquets.

Le Canard enchaîné (23 mars) nous annonce la parution de Situation de la France (Desclée de Brouwer), nouveau livre du même Yves Michaud, et je dois dire que l'article de Frédéric Pagès me donne bien envie d'aller voir de plus près de quoi il retourne. Je passe sur ce que l'auteur pense du « Care » (c'était la sinistre Martine Aubry qui avait importé cette notion américaine dans la politique française), mot que Michaud traduit par "bienveillance".

Je retiens juste, pour l'instant, les propos rapportés par le journal, concernant l'islam. Attention les yeux, le philosophe n'y va pas de main morte avec le dos de la cuillère à pot : il parle en effet de l'islam, « "religion obscurantiste, intolérante et antidémocratique" qui ne reconnaît pas la "liberté d'apostasie", c'est-à-dire le droit de la quitter ».

J'approuve entièrement cette façon de considérer l'islam. J'en ai assez, après tout, d'entendre une pléiade de prétendus laïcards plaider sur tous les tons pour la liberté religieuse, pour la tolérance et contre une purement fantasmatique « islamophobie ».

J'avais eu l'impression que les agressions sexuelles contre les femmes dans la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne ressemblaient à s'y méprendre à un attentat concerté. Et j'avais été stupéfait par certaines manifestations, faisant suite à ces attentats sexuels, où ce n'était pas le machisme et le sexisme en vigueur chez les arabes qui était dénoncé, mais le racisme, la xénophobie, l'islamophobie de ceux qui avaient réagi et protesté contre les agressions. Le législateur devrait accorder à certains mots le droit de se défendre et de tirer à vue.

J'en ai assez d'entendre le chœur des loups qui hurlent contre l'écrivain Kamel Daoud, suite à la tribune parue dans Le Monde en réaction à Cologne, au prétexte qu'il y dénonce "la misère sexuelle du monde arabe".

Qu'on se le dise, il est interdit de nommer les choses et d'appeler un chat un chat : le gang des dénégateurs veille. Eh bien non : l'islam est vraiment une "religion obscurantiste, intolérante et antidémocratique". La France, par rapport à l'islam en tant que tel, est en état d'incompatibilité.

Bienvenue, monsieur Yves Michaud, au club des islamophobes. Alexandre Vialatte pourrait-il encore conclure ses chroniques de son habituel : « Et c'est ainsi qu'Allah est grand » ?

Pas sûr.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, presse, journaux, journalistes, le canard enchaîné, journal le monde, yves michaud, yves michaud situation de la france, jacques chirac, frédéric pagès, kamel daoud, islam, islamophobie, cologne saint-sylvestre, racisme, sexisme

mercredi, 23 mars 2016

LA VIE DERRIÈRE LA VITRE

Photo Frédéric Chambe, 22 mars 2016.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

vendredi, 18 mars 2016

PHILIPPE MURAY : ULTIMA NECAT

1

J’ai lu dernièrement les deux premiers volumes (parus en janvier et octobre 2015 aux éditions Les Belles Lettres) du journal intime de Philippe Muray. Deux beaux volumes reliés pleine toile avec jaquette, bien fabriqués, forts de plus de 500 pages chacun. Les titres ? Ultima necat I et Ultima necat II (titre inspiré du « Omnes vulnerant, ultima necat », qu’on lisait sur les cadrans solaires, pour rappeler la triste incertitude de la destinée humaine).

Pour être franc, je goûte moyennement la lecture de tels « Journaux ». Mais pourquoi pas ? A condition que le regard de l’auteur soit tourné, non sur son nombril, mais vers l’extérieur. Il y a quelque chose du bouillon de culture dans la littérature diariste. Avec des exceptions, bien sûr (Kafka, Jules Renard, Léon Bloy, les Goncourt, aussi, à cause de son côté reportage en immersion). J’ai toujours trouvé que publier son « Journal intime » est une drôle d’idée. D’abord parce qu’il faudrait plutôt l’appeler « extime » (du privé fait pour devenir public).

Et puis il ne faut vraiment avoir aucun doute (et même ne pas être dépourvu de prétention) sur l’intérêt que peut avoir aux yeux des autres le moi qui s’épanche ainsi, qui se délecte dans la contemplation de soi-même, qui raconte ce qui lui arrive et ce qui se passe autour de lui. Bon, à la décharge de Philippe Muray, disons que ce n’est pas à lui que l’initiative en revient, mais à sa compagne de trente ans, Anne Sefrioui. Et pour cause : il est mort en 2006. Même si elle précise dans sa postface que Muray l’a écrit avec l’intention plus ou moins explicite qu’il soit publié un jour.

Raison pour laquelle elle s’est permis d’expurger le texte des passages qui la « compromettent » le plus indiscrètement : « Toutefois, mon immolation à la littérature a ses limites, aussi ai-je procédé à quelques coupures sur des passages concernant ma vie intime, m’estimant suffisamment exposée : caviardage modeste puisque sur ce premier volume par exemple, elles ne représentent qu’une dizaine de pages » (p.584). On veut bien la comprendre. J’aime assez "immolation à la littérature". Au reste, elle assure que ces pages seront « un jour consultables » (ibid.).

On n’a aucune raison d’en douter, même si j’imagine que les plus curieux regretteront d’être privés des passages peut-être les plus croustillants. Ils se consoleront avec les pages de ces deux volumes où Philippe Muray évoque sans complexe quelques aspects de ses préférences en matière de sexe. D’après la façon dont il parle de ces choses, il n’est pas homme à éprouver des désirs compliqués ou tortueux. Droit au but, c’est sa devise.

A ce propos, j’ai relevé une remarque très judicieuse sur l’origine du terme « hétérosexuel ». C’est dans I, p.526 : « "hétéro"-sexualité est un concept homosexuel ». Ce sont « les pédés » (comme il dit constamment) qui ont les premiers traité d'hétérosexuels les gens qui ont une sexualité normale (sans guillemets) : l'usage des mots rend possibles toutes les inversions de valeurs (cf. la novlangue dans le 1984 d’Orwell). J’ajoute que, vu les galipettes avec diverses femmes que Muray raconte dans certains passages, sa compagne (le plus souvent « Nanouk » ou « N. »), visiblement, n’a rien d’une jalouse. Je dirai que ça les regarde. Passons.

L’intérêt principal (et la limite) du « Journal intime » ? Vous faire entrer dans la cuisine pour, observant l’auteur attaché à sa table comme un bagnard à son boulet, voir se dérouler la succession de ses jours, les rencontres qu’il a faites, les réflexions, les lectures, les intentions et les projets dont il est habité. Ce qui bout au quotidien dans sa marmite, quoi. Il faut bien dire que ce n'est pas ce qui mijote dans les casseroles qui apparaît comme le plus ragoûtant. Mais ça peut aussi mettre en appétit. Dans l'ensemble, je persiste toutefois dans mon peu de goût.

Car l'intérêt, parfois passionné, de certains pour les « Journaux intimes », le même au fond (avec ses nuances) que pour les « Correspondances », me semble curieux. Quand je vais au restaurant, je n’ai guère envie d’aller voir dans l’arrière-boutique comment le maître queux se comporte à son « piano » : je ne suis pas venu pour ça, mais pour l’assiette qui sera posée devant moi. Le grand écrivain, en invitant son lecteur à entrer dans son intimité (relative), risque fort de perdre de son lustre aux yeux de celui-ci : « Il n’y a pas de grand homme pour son valet de chambre », comme on dit. Muray se plie à son « Journal » comme on s’agenouille au prie-dieu : « Ecrire son journal c’est faire sa prière ». Bizarre, non ?

Il se pose quand même la question : « A quoi peut bien servir un "Journal", celui-ci particulièrement ? A témoigner, mieux que les ordonnancements et les compositions des livres eux-mêmes (reposant sur un tri a priori) du tohu-bohu, du mélange, du perpétuel bordel dans une tête, de la superposition constante de préoccupations d’ordres multiples et différents. Ce témoignage peut-il intéresser qui que ce soit ? Encore faut-il que celui qui l’élabore ait réussi à se rendre intéressant … Qu’on ait envie de connaître sa vie, les mélanges amers de sa vie. Toute l’échelle des souffrances … » (p.507). De l’angoisse d’être désiré, d’être aimé, en quelque sorte.

Bon, cela dit, qu’est-ce que je retiens de ces deux gros volumes de « Journal intime » ? Commençons par quelques détails. Tout le monde attribue à Claude Lanzmann l’attribution du mot « Shoah » à la destruction des juifs d’Europe (son film date de 1985, Le Lièvre de Patagonie, où il réaffirme cette paternité, de 2009). Or je lis, à la date du 3 décembre 1981 (soit quatre ans avant le film) du Journal de Muray : « Pour désigner les chambres à gaz et les six millions de morts de l’antisémitisme du XX° siècel, les Juifs contemporains refusent le mot "holocauste" et proposent le terme hébreu "Choa" [sic] qui veut dire "catastrophe". Chaos » (I, p.255). J’ignore à quelle source il a puisé l’information, mais la date en fait foi : Lanzmann se vante. Ça ne m’étonne pas trop.

Je retiens aussi l’enseignement que Muray tire des trois mois qu’il passe aux Etats-Unis en 1982-83 pour faire un certain nombre de conférences et de cours à l'université : « Mon cours de mardi à la "Maison française" ! L’horreur de ces deux heures sans fin. En plus, ce soir, tirs de barrage qu’on aurait dits concertés en modulations féministes. Contre Freud ! Misère ! Impossible de leur dire qu’elles pouvaient se les mettre au cul, leurs féminismes, S. de Beauvoir et les psychanalystes américaines qui ont fait la critique du sexisme de Freud. (…) Heureusement qu’il n’y avait aucun élément masculin parmi les élèves. C’est-à-dire aucun élément super-féministe par abjection sexuelle ». Et il conclut : « Ce pays est décidément une abomination dans tous les domaines » (I, p.245). C'est au cours du même séjour qu'il écrit : « Le protestantisme est une idée catholique devenue folle » (p.247).

Philippe Muray ne l’envoie pas dire : le féminisme, le terrorisme moral qui en a découlé (traquer le « sexisme », combattre la « domination masculine », imposer l’ « égalité femme-homme », …), ça lui sort par les yeux. A-t-il tout à fait tort ?

Voilà ce que je dis, moi.

Note : on appréciera l’état des « luttes des femmes » à l’aune de quelques manifestations lyonnaises, récentes ou prochaines. Ainsi, la place Bellecour a été envahie par des centaines de femmes en lutte contre le cancer du sein. Ainsi, trois cents motardes ont défilé à Lyon, dimanche 13, à cheval sur leur monture, pour défendre les « droits des femmes ». Ainsi se prépare, pour le 26 mai, un « événement » qui a été baptisé « Courir pour elles » (contre les cancers féminins). Et tenez-vous bien, toutes ces manifestations censées illustrer la lutte pour de nobles causes ou contre les « stéréotypes » ont été placées sous le signe du « Rose ». Des ballons, des T-shirts, ce qu’on veut, mais du rose. Comme quoi les stéréotypes ont la vie plus dure qu’on n’aurait cru. Comme quoi, les « causes » ne sont pas à une contradiction près. Je trouve l'ironie amusante.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, philippe muray, ultima necat, éditions les belles lettres, journal intime, journal de kafka, journal de jules renard, journal de léon bloy, anne séfrioui, homosexualité, orwell 1984, novlangue, claude lanzmann, shoah, le lièvre de patagonie, féminisme, lyon

jeudi, 17 mars 2016

HARO SUR LE CARDINAL

C'est entendu, la pédophilie est répugnante. Immonde, la main baladeuse (et plus si affinités) du curé dans la culotte de l'enfant de chœur. Ignoble, le geste du confesseur qui détourne à son plaisir la pénitence qu'il prescrit à la pénitente. Repoussant, l'usage de l'autorité, par l'aumônier, pour tirer une basse satisfaction personnelle de la confiance que l'enfant ou l'adolescent accorde spontanément à celui qui s'occupe du groupe.

Je note à ce propos que le journal Libération a retourné sa veste pour coller à l'ambiance d'ordre moral qui régente l'époque : il fut un temps, en effet, où il regardait avec attendrissement et complaisance certains adultes qui ne se cachaient pas, voire se vantaient d'éprouver du désir amoureux pour les enfants (Guy Hocquenghem, Gabriel Matzneff, Tony Duvert, Daniel Cohn-Bendit, ...). Comme par hasard, à peu près l'époque des faits que la clameur publique reproche au cardinal Barbarin d'avoir ignoblement couverts. Avant le spectaculaire retournement de tendance, disons-le, un singulier consentement couvrait certaines pratiques de son approbation, muette ou non.

Cela dit, je ne peux pas m'empêcher de m'interroger au sujet de la stupéfiante offensive que les médias lyonnais (plusieurs doubles pages dans Le Progrès ces derniers temps) mènent contre l'Eglise catholique, bientôt relayés par les médias nationaux (Le Monde s'y est mis à son tour), au point que tout le monde connaît ces jours-ci le nom du cardinal Barbarin, primat des Gaules. Même une ministre de l'Education, même le premier parmi ceux-ci participent à la curée contre les curés. Voilà un nom jeté en pâture, de quoi faire une belle chantilly, de quoi faire saliver les téléspectateurs.

Loin de moi l'intention de défendre la soutane et la calotte, mais je trouve que cette soudaine montée en mayonnaise d'un "scandale" sent mauvais, pour ne pas dire qu'elle pue, et a quelque chose de tout à fait suspect. Pour commencer, comment se fait-il qu'une "association" dont personne n'avait entendu parler ("La Parole libérée") se soit fait, du jour au lendemain, une telle place dans le journal local ? Qu'est-ce qui a poussé Le Progrès à donner un tel écho à ses deux fondateurs ? Qu'est-ce qui a pu leur ouvrir les colonnes du journal ? Qu'on m'excuse, mais la foudre journalistique qui s'abat en ce moment sur les turpitudes supposées du cardinal Barbarin me laisse perplexe. Et même dubitatif.

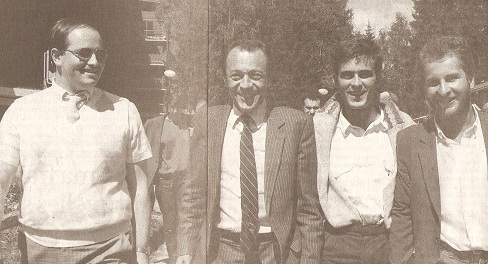

Ensuite, je trouve incroyable que Valls et Vallaud-Belkacem soient descendus en personne dans l'arène pour y jouer les fauves. Valls, surtout. C'est alors que me revient à l'esprit le lien que Manuel Valls entretient avec les milieux francs-maçons. Me revient aussi l'amitié qui unissait, sous la houlette de Michel Rocard, trois jeunes loups de la politique et de la communication : Manuel Valls, Alain Bauer, Stéphane Fouks. Ci-dessous une photo de quand ils étaient jeunes.

De gauche à droite : Alain Bauer, Michel Rocard, Manuel Valls, Stéphane Fouks.

Manuel Valls, n'en parlons pas. Stéphane Fouks est le communicant de la bande. Quant à Alain Bauer, en dehors de ses magouilles avec Sarkozy pour devenir quelque chose dans l'université française au mépris de toutes les règles en la matière, on se rappellera qu'un des couronnements de sa carrière eut lieu quand il fut élu Grand Maître du Grand Orient de France. Valls et Fouks, sans être montés aussi haut, sont restés ses "frères", à ce qu'il me semble. Je veux dire francs-maçons.

Je continue à raisonner : lors du vote de la loi scélérate sur le mariage homosexuel, grâce aux aboiements de madame Christiane Taubira, qui appartient à la même confrérie (elle est GdS - ne me demandez pas - de la Grande Loge De France), le cardinal Barbarin n'a pas été le dernier à monter au créneau pour défendre une conception traditionnelle (catholique) de la famille. Et voilà, deux ans plus tard, qu'est déclenchée une offensive sans précédent contre le prélat. On sait la dent que les francs-maçons aiguisent jour après jour pour la planter dès qu'ils le peuvent dans les mollets du catholicisme.

Je ne veux pas tomber dans le complotisme, mais je ne peux m'empêcher de faire le lien : les "frères" ne pardonnent pas. Je l'ai dit : cette affaire sent très mauvais. Pour ne pas dire qu'elle pue.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cardinal barbarin, primat des gaules, lyon, pédophilie, najat vallaud-belkacem, manuel valls, église catholique, association la parole libérée, journal le progrès, journal le monde, michel rocard, francs-maçons, alain bauer, grand orient de france, stéphane fouks, christiane taubira, journal libération, religion, politique, société, france, homosexualité

dimanche, 13 mars 2016

APRÈS LA FERMETURE

LES DERNIÈRES CARTOUCHES, POUR CLORE LA SÉRIE.

(On peut se reporter aux 1-2 février.)

Ici l'on fait de la musique.

L'atelier de Qi-Gong.

L'escalier métallique.

La quincaillerie (articulations métacarpiennes comprises).

La salle de yoga.

La boutique vétérinaire.

Le salon d'esthétique.

Le local abandonné depuis longtemps.

Le glacier.

La voiture de police (intruse dans la série, mais).

Le local déserté.

Le local accueillant les enfants.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

samedi, 12 mars 2016

LA TERRASSE SUR LA PLACE

Photo Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

vendredi, 11 mars 2016

LE MANÈGE SUR LA PLACE

Photos Frédéric Chambe.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

jeudi, 03 mars 2016

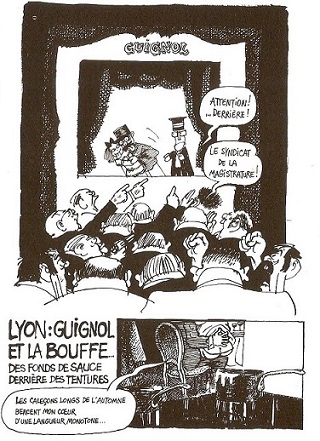

CABU À LYON

2/2

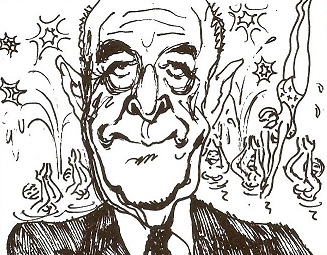

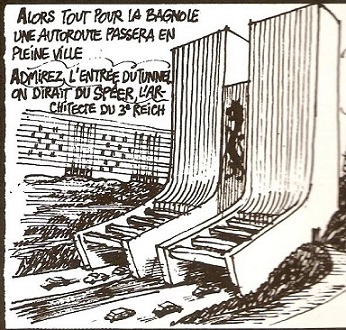

Louis Pradel, alias « Zizi », n’a pas fait que du mal, mais il a présidé à quelques-unes des principales défigurations dont la ville a été la victime, à commencer par le passage de l’autoroute A7 / A6 en pleine ville et ses calamiteux corollaires : le tristement célèbre tunnel de Fourvière et le Centre d’Echanges de Perrache (alias « le blockhaus », véritable muraille de Chine obstruant l’immense espace libre et richement arboré que constituait jusque-là le « cours de Verdun »). Imaginez "Central Park" en plein Lyon (à l'échelle de la ville), alors là oui, ça aurait eu de la gueule.

AVANT

Le cours de Verdun, anciennement "cours du Midi". C'était avant la démence urbanistique de Louis Pradel, avant le tunnel de Fourvière, avant l'immonde "centre d'échanges de Perrache". Oui, Pradel était vraiment atteint de bétonnite furieuse. Heureusement, à gauche, le bâtiment bas en façade abrite toujours la Brasserie Georges (mais il faut voir devant quelle perspective actuelle, peu sympathique).

APRÈS

Le quartier Perrache après Pradel ! Ça, c'est de l'urbanisme, monsieur ! En haut, l'entrée du fatal tunnel. De gauche à droite : les deux prisons, dont la "panoptique", devenues une université catholique ; la gare ; le "blockhaus", résultat de l'aberration pradélienne ; la place Carnot, coupée en deux par la rampe d'accès. Merci, monsieur le maire !

Les deux "jardins" en terrasse (quatrième ou cinquième niveau, je ne sais plus), c'était juste le "concept" avancé pour vendre tout le projet. Il faut voir aujourd'hui le "concept" de l'intérieur pour mesurer l'aliénation mentale sur laquelle celui-ci repose.

Tous les jours, qu’il est doux d’entendre les automobilistes et les Lyonnais rendre grâce à Zizi Pradel d’être ainsi tombé sous le charme de Los Angeles au cours de son séjour dans cette ville, juste parce qu’ « ils ont des voies express avec seize couloirs de circulation », et que ce qui est bon pour les Américains ne saurait être mauvais pour les Lyonnais.

La cathédrale Saint-Jean et la basilique de Fourvière, dans l'axe de la petite et sombre rue d'Amboise.

Cabu a très bien rendu la nature ubuesque du gouvernement municipal tel que conçu par Pradel, capable de proférer de belles âneries : « J’aime voir couler le béton, car en marbre, cela coûterait trop cher ». Cabu publiait ses reportages dans Charlie Hebdo, ce qui donnait à ses sujets une ampleur nationale.

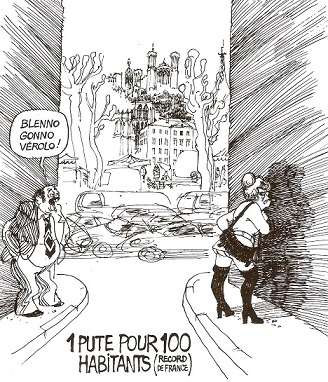

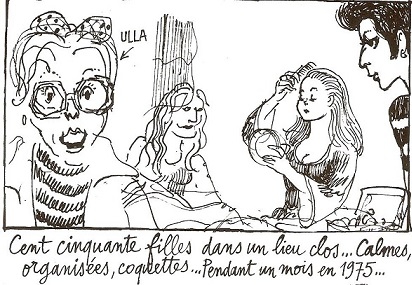

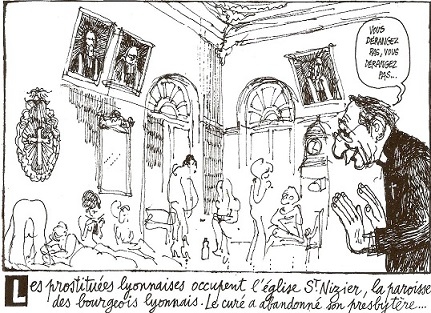

Reportage de Cabu parmi les prostituées réfugiées dans l'église Saint-Nizier. La "porte-parole" se faisait effectivement appeler Ulla.

Aujourd’hui, l’absence d’un tel relais se fait cruellement sentir : quel média national diffuserait, par exemple, un reportage sur la catastrophe qui s’est abattue sur l’Hôtel-Dieu de Lyon, ce « Monument Historique » (ça lui fait une belle jambe) que Gérard Collomb, l’infernal lointain successeur de Pradel, a bradé au privé ? En ces temps de libéralisme fanatique, il ne fait pas bon défendre le bien commun, les services publics, etc. C’est décidé : tout pour la « liberté d’entreprendre ». Autrement dit : liberté pour les loups.

Les maires se suivent, leurs dégâts se ressemblent. Pauvre Hôtel-Dieu, confisqué aux Lyonnais, auxquels les nouveaux (richissimes) seigneurs des lieux consentiront à faire l'aumône d'une promenade à travers les bâtiments (contre versement de 80.000 euros environ par la municipalité, c'est-à-dire par le portefeuille des contribuables).

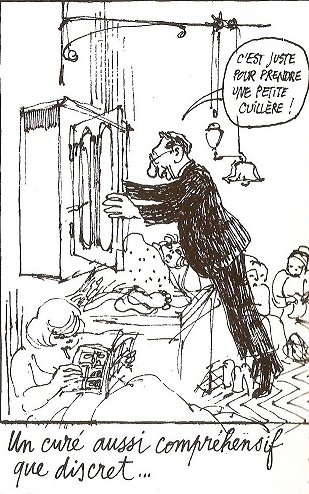

Dans un autre reportage, Cabu évoque l’incroyable manifestation des prostituées lyonnaises, emmenées par Ulla, qui avaient occupé l’église Saint-Nizier pour je ne sais plus quelle raison (tracasseries policières, probablement). La figure que je retiens ici, est celle du curé de Saint-Nizier, le débonnaire père Béal, que Cabu ne nomme pas, dont il dessine un profil tout à fait exact, mais dont je redoutais et haïssais l’haleine fétide qui provenait de derrière la grille du confessionnal, quand il était à Saint-Polycarpe : le père Béal refoulait salement du goulot. L'haleine du père Béal est-elle pour quelque chose dans ma perte de la foi ?

"La paroisse des bourgeois lyonnais" : quelqu'un aurait dû l'emmener à l'église de la Rédemption. Là oui, il l'aurait vue, la bourgeoisie lyonnaise.

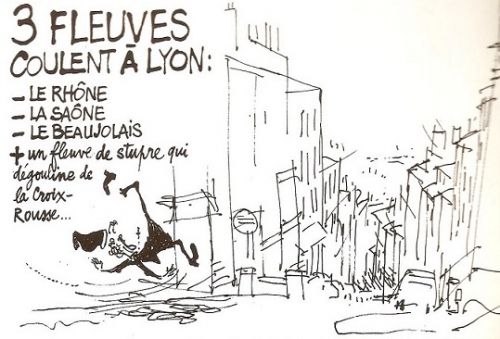

J’avoue que, sur certains points, les reportages de Cabu tombent dans la facilité des clichés, stéréotypes et autres caricatures : il n’y a pas que le journalisme dans la vie. Il faut bien s’amuser un peu. Alors il ramasse le tout-venant de l'air du temps : Cabu ne s'est pas toujours fatigué à dénicher de l'original. Eh oui, il lui arrivait de se laisser aller. Lyon comptait-il vraiment « une pute pour cent habitants (record de France) » ? Et je ne suis pas sûr qu’il faille ajouter un « fleuve de stupre » (qui « dégouline de la Croix-Rousse », scandale !) aux trois traditionnels (Rhône, Saône et beaujolais).

Le père Béal s'excusant auprès des prostituées de les déranger, pour une histoire de petite cuillère ....

Car aujourd’hui, en matière de stupre, la concurrence est rude : il n’y a qu’à se balader sur internet pour voir toutes sortes de quidams et de quidamesses s’adonner à l’exhibition filmée de leurs laborieuses et navrantes galipettes.

Une image des notables lyonnais, vraiment ?

Cabu à Lyon, finalement, rigolo, mais non, pas de quoi se relever la nuit. Il a, le plus souvent, fait infiniment mieux.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : aux dernières nouvelles, il serait question de reclasser la jonction autoroutière A6/A7 qui traverse Lyon en "boulevard urbain". Si Gérard Collomb, actuel merdelyon, parvient à obtenir cette reconversion, alors là, je dirai : "chapeau !". Et je limerai mes incisives avant de tâter de son mollet.

Courage, Gérard. Juré : si tu finis par obtenir la destruction du "blockhaus", je vote pour toi aux prochaines municipales.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, cabu, charlie hebdo, louis pradel, maire de lyon, tunnel de fourvière, centre d'échanges de perrache, cours de verdun, brasserie georges, prostitution lyon, gérard collomb, hôtel-dieu lyon, église saint-nizier, église saint-polycarpe, bande dessinée

mercredi, 02 mars 2016

CABU À LYON

1/2

Je l’ai dit ici même les 25 et 26 janvier : je n’aurais peut-être pas dû lire Mohicans, de Denis Robert. Trop tard et tant pis : le mal est fait. Ce bouquin a déboulonné la statue de Cabu, que j’avais placée sur un piédestal imaginaire, qui s’est purement et simplement aboli quand j’ai appris le coup de vice qu’il a planté dans le dos de Cavanna. Cabu, t'aurais pas dû. Mais il y a aussi que le consommateur ne sait pas quel produit il achète quand il ne sait pas comment il a été produit. Appelons ça la désillusion. J'étais juste un consommateur de Charlie Hebdo. : j'achetais chaque semaine ma dose d' "esprit Charlie". Bien fait pour moi. Il est vrai que les éditoriaux de Philippe Val, vous savez, ces épaisses tartines de prose, complaisantes et indigestes, ont été très rapidement, après 1992, une force de dissuasion suffisante pour m'éloigner des kiosques.

Louis Pradel, alias "Zizi", maire de Lyon, sous le crayon de Cabu, et sur fond de naïades et de feu d'artifice. Il n'y a aucun doute là-dessus : Cabu était doué !

Ce que je ne suis pas prêt à digérer, c’est avant tout cette histoire de SCI : le pacte avec Philippe Val, Bernard Maris et X pour acheter les locaux de Charlie sous la caution bancaire de Charlie (achat promptement remboursé par la prospérité de la revue), mais surtout sans impliquer le vieux Rital dans l’actionnariat du nouveau Charlie Hebdo, et pour ne lui concéder qu’un ridicule 0,44%, au titre du propriétaire de la marque, quand le quatuor des actionnaires s’empiffrait de l’essentiel des bénéfices. Il y a des choses qui ne se font pas. Non, Cabu, tout n'est pas permis, que ce soit dans l'économie, dans la société, dans les relations personnelles.

Une des plus magistrales réalisations de Pradel, maire de Lyon : le tunnel sous Fourvière (entrée nord). Cabu n'a pas tort de se référer à Albert Speer, l'architecte d'Adolf Hitler.

J’explique ce comportement de Cabu comme une faiblesse coupable commise sous l’emprise du manipulateur Val, probablement due au long copinage entre celui-ci et Cabu du temps du duo « Font et Val », dont il dessina au moins une demi-douzaine de pochettes des disques du tandem chahuteur (Ça va chier !, date de 1987, mais il y en a d'autres). Car il fut un temps où Philippe Val, flanqué de Patrick Font (dont Leporello pourrait dire « Sua passion predominante è la giovin principiante », Don Giovanni, "air du catalogue") donnait dans la contestation anarcho-gauchiste, avant de virer sa cuti pour devenir un fervent sarkozyste soucieux d’avancement et d’enrichissement personnel. Le lien de Cabu à Val est ancien.

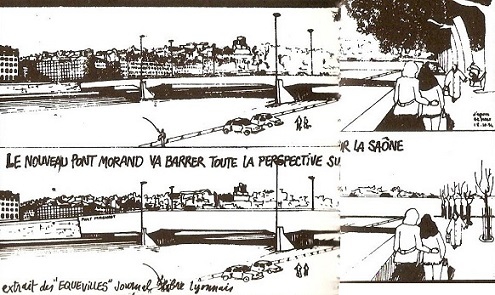

Le pont Morand, l'ancien (le normal) et le nouveau (avec ses deux tubes pour le métro), que Cabu baptise "pont Maginot". Note 1 : il enjambe le Rhône !!!

Note 2 : "Les Équevilles, journal libre lyonnais", était publié par Jacques Glénat-Guttin qui, après quelques ennuis judiciaires avec Pradel, à propos de licences de taxis, a émigré à Grenoble, où il a fondé les éditions Glénat, vouées à la BD. Les "Équevilles", en lyonnais dans le texte, c'est tout ce qu'on jette à la poubelle.

Après un tel compagnonnage, difficile pour Cabu de rompre en visière avec son copain Val, au moment de refonder la maison Charlie, avec l’appui, qui plus est, des vieux de la vieille de la première équipe, à l’exception notable de Choron, et de DDT, qui gratifia Cabu d’une gifle méritée. Comment Cabu a-t-il pu jouer ce tour de cochon à Cavanna, ce vieux camarade des premiers temps ? Voilà ce que je n’explique pas, que j’excuse encore moins, et qui jette un sombre doute sur la sincérité du caricaturiste virtuose et génial dans le deuxième Charlie.

La montée de la Grande-Côte (aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir), vue du haut. Je me demande où Cabu a bien pu traîner ses guêtres pour avoir vu dégouliner le stupre du haut de la Croix-Rousse. Mettons ça sur le compte de la licence poétique.

Reste donc le génie graphique, que personne ne peut nier. Reste aussi que je ne saurais pardonner à ses assassins. Reste que je n’avais pas attendu le 7 janvier pour tirer un trait définitif sur le Charlie de Philippe Val et consorts (celui à partir de 1992) : ça faisait une paie que j’avais laissé tomber. Reste le Cabu du vrai Charlie, le premier, le seul, l’unique, celui qui est né le 23 novembre 1970.

La même montée de la Grande-Côte, vue par en dessous, en pleine "rénovation" pradélienne. C'étaient les Arabes qui occupaient ce quartier, incroyable fouillis de petites maisons peu salubres, mais vrai village traversé de venelles formant une sorte de labyrinthe. Les successeurs ont un peu limité les dégâts, en faisant de l'espace dégagé un grand jardin.

Il se trouve qu’en rouvrant récemment La France des beaufs, (imprimé et fabriqué un peu à la diable, l'encre bave souvent) je suis tombé sur une série de reportages qu’il a faits à Lyon vers la fin du règne de Louis Pradel sur la mairie (de 1957 à 1976). Pour dire le vrai, tout n’est pas de première bourre. Mais ce qu’il écrit sur le Lyon de Pradel (ne pas confondre avec Le Lion de Kessel) est du meilleur Cabu. A quelques détails près (allons, Cabu, le pont Morand, même rebaptisé "pont Maginot", n’est pas sur la Saône).

Il se trouve qu’en rouvrant récemment La France des beaufs, (imprimé et fabriqué un peu à la diable, l'encre bave souvent) je suis tombé sur une série de reportages qu’il a faits à Lyon vers la fin du règne de Louis Pradel sur la mairie (de 1957 à 1976). Pour dire le vrai, tout n’est pas de première bourre. Mais ce qu’il écrit sur le Lyon de Pradel (ne pas confondre avec Le Lion de Kessel) est du meilleur Cabu. A quelques détails près (allons, Cabu, le pont Morand, même rebaptisé "pont Maginot", n’est pas sur la Saône).

La façon dont il évoque les putes, les flics et les notables peut en revanche laisser sceptique ou paraître daté.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, littérature, charlie hebdo, cabu, cavanna, denis robert mohicans, philippe val, bernard maris, lyon, louis pradel, tunnel de fourvière, maire de lyon, gérard collomb, albert speer, font et val, nicolas sarkozy, delfeil de ton, croix-rousse, montée de la grande côte, cabu la france des beaufs, adolf hitler, éditions glénat, jacques glénat-guttin les équevilles, humour

dimanche, 21 février 2016

APRES LA FERMETURE

LE RELIQUAT

(Pour explications éventuelles, voir 1-2 février 2016.)

L'atelier du fenestrier.

Le bureau du fabricant de chaussettes.

Le local d'accueil de l'école de danse.

La boutique "Holiste".

Le local administratif de la Maison des canuts, derrière son fin rideau.

Photos Frédéric Chambe, prises du 12 au 20 février 2016.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

samedi, 13 février 2016

APRES LA FERMETURE

PETIT ADDITIF

Pour les explications éventuelles, prière de se reporter aux 1 et 2 février 2016.

Photos Frédéric Chambe, prises les 5 et 10 janvier 2016.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

mercredi, 10 février 2016

LA MAISON DES CANUTS

L'atelier, après la fermeture.

L'administration, après la fermeture.

(Photo prise par-dessus la maquette du métier Jacquard.)

L'espace de visite, après la fermeture.

Note : le volet roulant métallique, hélas, m'interdit de donner une idée de l'espace d'accueil. Le fait que le dit volet ait été amplement décoré par des graffeurs n'est pas une consolation.

*************************************************************************************

Entendu dans un bulletin d'information : la mairie de Marseille est en dessous de tout. Ses écoles primaires sont à l'abandon : beaucoup ont des fenêtres sans vitres, des classes sans chauffage, des toilettes sans papier. Quoi, vous avez dit "sans papier" ? Qu'attend la police pour agir ?

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, canuts, maison des canuts, croix-rousse, métier jacquard

lundi, 08 février 2016

VU A LA CROIX-ROUSSE 20

Dans la série "Le Monde derrière la vitre".

Photo Frédéric Chambe, prise le 11 janvier 2016.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

dimanche, 07 février 2016

VU A LA CROIX-ROUSSE 19

Dans la série "Le Monde derrière la vitre".

Photo Frédéric Chambe, prise le 12 janvier 2016.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

jeudi, 04 février 2016

APRÈS LA FERMETURE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

mercredi, 03 février 2016

APRÈS LA FERMETURE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse