mardi, 19 décembre 2023

UN AN DE FOOTBALL A LYON ...

... A LA UNE DU PROGRÈS.

Bon, je tiens à prévenir : je ne suis pas un vrai supporter. Et même pas un supporter du tout. Je goûte le football de très loin, mais il se trouve que je suis un Lyonnais natif (pour ne pas dire "de souche") qui a très longtemps vécu sur les pentes de la Croix-Rousse à l'époque sale gosse dont je garde de formidables souvenirs (dont deux ou trois cuisants). Du quai Lassagne au quai Saint-Vincent, l'Annonciade, la place Sathonay, les billards de la salle Rameau, la rue des Capucins, la place Croix-Paquet, la ficelle avec son truck, l'école Michel Servet, l'église Saint-Polycarpe, la montée de la Grand'Côte, la rue Pouteau, les traboules (non verrouillées à l'époque), enfin bref, tout le paysage.

Nous avions vue sur les levers de soleil sur le Rhône, entre le pont de Lattre de Tassigny (témoin à distance de son inauguration par De Gaulle) et le pont Morand (celui où des ahuris n'avaient pas encore eu l'idée de faire passer un métro). Né à Lyon de pas mal de générations de Lyonnais, j'entends donc au fond de moi tinter une petite corde ancrée dans une fibre enracinée dans un humus riche en musique de bistenclaque-pan (où "pan" représente le coup de battant sur le bois du métier), en andouillettes, en tabliers de sapeur, en quenelles Nantua, en poêlées de gras-double et en pots de Saint-Amour.

Tout ça pour dire que, sans être adepte de cette sorte de rugby où il serait interdit de mettre la main au ballon (tiens, dites ça au Françoué qui soutient le bar de toutes ses forces), les noms de Di Nallo, Combin, Lacombe et quelques autres me sont familiers. Cela remonte à l'époque archéologique (et ringarde vue d'aujourd'hui) où les joueurs des équipes défendaient les couleurs de la ville dont ils étaient originaires. Impensable !

Ce n'est que beaucoup plus tard, lorsque les clubs furent devenus des grosses machines à suer du fric par tous les pores et que les meilleurs buteurs ou prodigieux numéro 10 furent en mesure de stocker dans leurs garages les Lamborghini "Diablo", les Ferrari F40 et les Maserati "Granturismo", qu'il y eut à Lyon des gens comme Sonny Anderson, les sept couronnements d'affilée de notre bon vieux Lugdunum et la gloire pour le président Aulas.

Bien que non supporter, je m'y connais un tout petit peu, et je n'aurai garde d'oublier le miraculeux "coup de pied arrêté" de Master Juninho, vous savez, celui qui conduisait la balle tout en haut de la cage à droite, hors de portée des gants du gardien, après une trajectoire tellement invraisemblable et un contournement si mirobolant du "mur" qu'il fallait se frotter les yeux pour y croire. Même moi, je n'en revenais pas, pour vous dire.

Je garde donc peut-être un vieux reste de chauvinisme, mais si léger qu'il me fait paraître les vrais supporters purs et durs comme des bizarreries. Cette fois, je me suis amusé à souder en une seule image la plupart des "unes" que le journal Le Progrès a consacrées à notre équipe locale. Il y en a ici trente-deux (cinq fois six plus deux), échelonnées sur toute l'année, été compris. Je trouve que ça commence à faire beaucoup, mais bon, ils ont peut-être des sous dans l'affaire.

Je me garde de commenter les heurs et malheurs qui ont conduit l'O.L. à la dernière place du championnat après la cession des parts de Jean-Michel Aulas à l'homme d'affaires américain John Textor. En plus de ça, j'ignore tout de ce qui se passe et se dit dans l'équipe, dans le cercle dirigeant, dans les coulisses, etc. J'imagine que le changement de "staff", de "manadgeur" et de "direccheun tiime" a tant soit peu déstabilisé tout ce petit monde, et je ne me pose guère de questions à ce sujet. Il se trouve que les deux dernières journées (en plus gros, tout en bas) ont tourné à l'avantage de l'O.L. et remonté par là même le moral des vrais amateurs. Eh bien je vais vous dire : je suis bien content pour eux !

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journal le progrès, lyon, croix-rousse, pont de lattre de tassigny, pont morand, nestor combin, fleuve rhône, fleury di nallo, jean-michel aulas, john textor, groupama stadium décines, sonny anderson, juninho, canuts, bistenclaque-pan, lugdunum

jeudi, 02 novembre 2023

AVEC GRÉGORY DOUCET

AVEC GRÉGORY DOUCET, MAIRE DE LYON,

L'ÉCOLOGIE COMME

JEU DE SOCIÉTÉ.

Voici ce qu'on peut — presque — lire dans les colonnes du journal Le Progrès du 27 octobre 2023. Enfin, je veux dire qu'on a failli lire ça. Ou plutôt qu'on aurait pu lire ça.

Pour célébrer la pose de la millième "Borne à Compost", le Maire de Lyon a eu une idée formidable, capable de fédérer tout le monde autour de la grande cause de l'écologie. Il invite la population de la ville à participer à un immense et joyeux JEU DE 1.000 BORNES A COMPOST.

Pour motiver les habitants, le lot des gagnants consistera en un abonnement à un an de consommation de déchets alimentaires, qu'une benne spécialement conçue à cet effet viendra décharger, dans un but louable de fertilisation, dans le jardin potager des vainqueurs, au grand bonheur de ceux-ci, n'en doutons pas. Gageons que les bénéficiaires de cette montagne de déchets feront bien des envieux !

Il faut savoir qu'à Lyon, la Mairie a entrepris de collecter l'ensemble des dits déchets alimentaires pour les transformer en énergie positive et, dans ce but, de déposer des poubelles en plastique (modèle banal et connu) spécialement dissimulées pour cet usage dans une carcasse métallique encombrante et disgracieuse.

Après la Croix-Rousse (à tout seigneur tout honneur, n'est-ce pas), l'initiative a été étendue à d'autres quartiers. C'est ainsi que la millième borne vient d'être placée par les services municipaux cours de la Liberté (3ème arrondissement). C'est là que l'idée de notre vieux jeu de société a germé, puis explosé dans l'esprit vigilant et imaginatif de notre maire. Ça va être la fête à Lyon !!! Tous à vos épluchures !!! Ça, c'est la France !!!

Vous avez aimé l'antique jeu de "1.000 bornes" ? Vous vous passionnerez pour le

« 1.000 BORNES A COMPOST » !!!

Longue vie à son inventeur, le maire de Lyon !!! Une invention qui restera dans l'histoire !

Après les "Voies lyonnaises", les piétonnisations, les vergers de rue et de quartier (dont un, à Croix-Paquet, dédié à la pionnière Rachel Carson, auteur en 1962 de Printemps silencieux), les toilettes publiques écolos et la chasse aux automobiles, les "bornes à compost" démontrent que, pour les édiles de notre cher Lugdunum, l'écologie ne reste pas seulement une théorie trop abstraite dont seuls quelques intellos sont à même de se gargariser, mais une vision tout ce qu'il y a de plus concret et vertueux de la vie quotidienne en société, telle que la proposent ces précurseurs du progrès moderne que sont les Amish, si chers au cœur de notre président Emmanuel Macron. Les petits esprits se rencontrent.

Ceux qui émettraient des doutes sur l'impact de telles initiatives sur la marche du monde (voir mon billet précédent) et n'en verraient que le côté "Ecologie punitive" à destination de ceux qui n'en peuvent mais, ne sont que des pisse-vinaigre, voilà tout !

***

Note: ci-joint le texte exact, quoique resculpté, du titre qui m'a donné l'idée de ce billet idiot : un titre qui, en quelque sorte, me tendait la perche.

09:00 Publié dans ECOLOGIE, HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, maire de lyon, grégory doucet, écologie, journal le progrès, jeu de société, jeu de mille bornes, humour, lyon bornes à compost, lugdunum, les amish, emmanuel macron, écologie punitive, croix-rousse

lundi, 23 octobre 2023

L'ANDOUILLETTE LYONNAISE

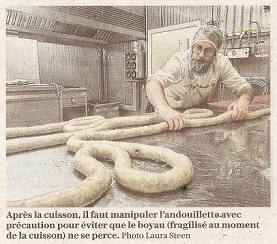

On en apprend de belles dans la P.Q.R. (Presse Quotidienne Régionale). Voilà-t-il pas que le journal Le Progrès se met à publier des photos indécentes. Bon on dira que c'est pour la bonne cause, que c'est pour illustrer un article du plus grand sérieux, que c'est pour faire figurer un grand fabricant d'andouillette dans le livre des Records, que ci, que ça. Il n'empêche. Jugez plutôt.

Cela ne vous choque pas ? Alors zieutez plutôt la photo ci-dessous.

Moi, dont tout le monde est obligé de reconnaître l'esprit sourcilleux, vigilant et rigoureux dès qu'il s'agit de protéger la jeunesse face à la dépravation des mœurs telle que toute personne normale la déplore de nos jours, j'ai tout de suite bondi d'indignation vertueuse. Et puis j'ai pensé par devers moi à un maître en la matière. Je veux parler de Maître Alcofribas Nasier, plus connu sous son pseudonyme anagrammatique de François Rabelais (je galèje).

On trouve en effet dans le Pantagruel — c'est même au chaptire I — la préfiguration de cette andouillette de tous les records. Je préviens tout de suite les parents : ce passage n'a jamais figuré dans le trop célèbre manuel de messieurs Lagarde et Michard, parce que ces auteurs très responsables et respectables de manuels scolaires veillaient particulièrement à ce que rien de vulgaire ou de scandaleux ne vînt traumatiser les jeunes esprits ou leur suggérer des idées réservées aux adultes.

Aux parents soucieux de la santé morale de leur progéniture de voir.

***

« Les autres enflaient en longueur par le membre qu’on nomme le laboureur de nature : en sorte qu’ils l’avaient merveilleusement long, gras gros, vigoureux, dressé à la mode antique, si bien qu’ils s’en servaient de ceinture, le redoublant à cinq ou six fois par le corps. Et s’il advenait qu’il fût bien à point et qu’il eût vent en poupe, à les voir vous eussiez dit que c’étaient hommes d’armes qui eussent leur lance en arrêt pour jouter à la quintaine. Et de ceux-ci est perdue la race, comme disent les femmes. Car elles se lamentent continuellement, qu’il n’en est plus de ces gros etc. Vous savez le reste de la chanson. [Allez, la suite du passage, juste pour l’élévation de la pensée !] D’autres croissaient en matière de couilles si énormément, que les trois emplissaient bien un muids [274 litres]. De ceux-ci sont descendues les couilles de Lorraine, qui n’habitent jamais en la braguette, mais tombent au fond des chausses. »

Rabelais s'exclame quelque part ailleurs : « Vous ne l'avez pas telle, paillards de plat pays ! » On se demande de quoi il parle.

Rabelais, Pantagruel, chapitre I. Traduction libre, mais aussi "respectueuse" de l’original que la "P…" de Jean-Paul Sartre (on n'est pas venu ici pour se gêner).

***

Message aux parents qui se gendarmeraient : « Ah ben vous étiez prévenus ! Vous allez pas vous plaindre ! »

***

Note : Il faut quand même que je précise qu'à mes yeux, il existe une andouillette et une seule : la Beaujolaise, dans laquelle on trouve, à la base et exclusivement, des lanières de fraise de veau (certains esprits ... disons ... "raffinés" recherchent la précision - qui va de soi pour les connaisseurs : « ... tirée à la ficelle »), auxquelles le fabricant ajoute les acquis de son savoir-faire en matière d'aromates et d'agréments gustatifs. Ma préférée pèse à peu près 200 grammes ou un peu plus (mais Vauraz descend rarement en dessous de 400).

Sur le marché de la Croix-Rousse, je conseille pour cela le stand où opère encore le vieux père Fabregeon (Fabrejon ?), dernier vrai tripier du coin, auquel se sont adjoints les Bouissoux. On y trouve quelques merveilles comme les cervelles d'agneaux, la tétine de vache, la salade de museau de bœuf (quoique la découpe en soit beaucoup moins fine qu'avant), la terrine de foie, et des tas d'autres plaisances, délectations et succulences.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX, LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, journal le progrès, presse quotidienne régionale, p.q.r., andouillette, andouillette beaujolais, andouillette fraise de veau, livre des records, bobosse, belleville en beaujolais, littérature, françois rabelais, pantagruel, alcofribas nasier, lagarde et michard, humour, marché de la croix rousse, tripier lyonnais, fabregeon, bouissoux, charcutier-traiteur, croix-rousse

dimanche, 08 octobre 2023

LA PHRASE BONNE À DIRE TOUT, ...

... SON CONTRAIRE, ET N'IMPORTE QUOI.

Tout le monde a entendu cette phrase au moins une fois dans sa vie. Cette même phrase, beaucoup, chez les gens qui essaient de se tenir informés par le moyen des médias traditionnels, en ont les oreilles régulièrement assaisonnées. Et tous ceux (ou plutôt toutes celles) qui adhèrent au crédo féministe le plus originaire et le plus radical se couvrent tous les matins au petit déjeuner le corps et les neurones de cette crème aux vertus universelles, tout en psalmodiant ce refrain après l'avoir biberonné dès le plus jeune âge. J'espère que tout le monde a deviné à quelle destination nous mène cette introduction.

« ON NE NAÎT PAS FEMME : ON LE DEVIENT ».

Oui, tel que ! On a reconnu l'immortelle formule inventée par une certaine Simone de Beauvoir, paraît-il, dans son ouvrage Le Deuxième sexe (1949). La particularité, avec cette citation qu'un certain nombre de gens se débrouillent pour placer à tout bout de champ dès qu'il est question du statut de la femme dans la société, c'est qu'on peut la mettre à toutes les sauces, y compris les plus inattendues, voire les plus incongrues. La preuve m'en a été apportée dernièrement par le titre d'un article du journal Le Progrès du 26 septembre 2023 (je précise que je me suis contenté de remaquetter l'intitulé pour mieux le faire entrer dans le présent cadre, sans rien changer d'autre).

Les "Mères lyonnaises" sont ces patronnes d'excellents restaurants (Brazier, Vittet, Fillioux, etc;) qui ont fait la grandeur de la gastronomie lyonnaise. Arlette Hugon a décidé tout récemment de prendre sa retraite, et le MAIRE (je corrige un peu tard) du 6ème arrondissement vient de baptiser un square du nom de la mère Fillioux-alias-Fayolle (Le Progrès du 7 octobre 2023).

On sait donc que la formule mise au point par Simone de Beauvoir dans son laboratoire a connu un succès ébouriffant, et même dévastateur. Dans la bouche des féministes, elle est devenue une arme très puissante, au point de désarmer l'adversaire et la contradiction : que voulez-vous en effet répliquer à ce qui est finalement d'une grossière évidence. Je ne critique pas la philosophe : à elle revient le mérite de l'invention.

Certes, Beauvoir aurait pu et dû se rendre compte, si elle avait appartenu à l'élite de la pensée, qu'on pouvait remplacer le mot "femme" par n'importe quel autre vocable du dictionnaire, à condition qu'il ait quelque chose à voir avec la condition humaine, les civilisations humaines, les fonctions humaines dans les sociétés. A commencer pas le mot "homme" : « On ne naît pas homme, on le devient » est exactement aussi pertinent que la formule made in Beauvoir.

Mais passons. Je critique quant à moi les perroquets et perroquettes, tous ceux qui, venus après l'inauguration de la formule, ont sauté dessus pour en faire un alpha et un oméga d'argumentation destiné à clouer le bec aux audacieux qui auraient persisté à identifier chez l'homme et chez la femme des caractéristiques, certes différentes et complémentaires, mais surtout attribuées à chacun par la nature.

J'admets que Beauvoir, quand elle a couché cette formule sur le papier, a mis un doigt moderne sur un très vieux débat. Car si l'on ne peut nier le rôle de la Nature dans l'élaboration nettement différenciée, irrécusable et définitive du masculin et du féminin, on est par ailleurs obligé de reconnaître que l'être humain naît tellement inaccompli, inapte et bredouillant qu'il mourrait s'il n'était intégralement pris en charge dans la très longue durée. C'est ce lent façonnage de la personne humaine qu'on a pris coutume d'appeler "Construction Sociale".

C'est finalement le seul mérite de Simone de Beauvoir : avoir appliqué au cas particulier du statut conféré par la société aux êtres de sexe féminin la grille de lecture héritée de siècles de débats, qu'on retrouve par exemple chez Blaise Pascal : « La coutume est une seconde nature ». Nous y voilà ! Ah, la lutte fratricide "Nature / Culture" ! Voilà ce que les prêchi-prêcheuses de la religion féministe envoient dans les dents de la masculinité arrogante, dominatrice — et toxique, faut-il le préciser.

Alors, "Nature" ou "Culture", l'être humain ? Eh bien les deux, mon général, évidemment et comme d'habitude. Car il est clair qu'en façonnant très longuement et patiemment les nouveaux arrivants de la naissance à l'âge adulte, les sociétés humaines déterminent les individus à jouer un rôle, à perpétuer l'espèce, à occuper une fonction, à exercer un métier, bref : à rendre à la collectivité où ils sont nés et en se rendant utiles à celle-ci, ce qu'ils en ont reçu. En gros : ce qu'on appelle les devoirs. Et cela s'apprend. En cela, nous tous êtres humains devenons. Le problème des révisionnistes de la culture, de quelque obédience qu'ils se réclament et à quelque chapelle qu'ils soient affiliés, c'est qu'ils ne sont pas encore arrivés à extirper le dernier bout de la racine que la grande Nature a inscrite tout au fond de l'être humain.

Oui, nous sommes d'accord, nul n'échappe à cette loi : qui que nous soyons, nous devenons, dans la mesure où notre personne est le résultat d'une "fabrication" longue et laborieuse. A cet égard aussi, aucune fonction n'échappe à cette autre loi : chaque groupe humain décide de celles qui lui seront utiles ou nécessaires pour assurer sa survie. A cet égard enfin, on comprend que la phrase de Simone de Beauvoir « On ne naît pas femme, on le devient » ne reste d'une justesse imparable que si l'on oublie qu'elle s'applique indifféremment à tous les êtres humains, dans tous les groupes humains et à toutes les fonctions sociales.

C'est donc une phrase d'une grande niaiserie. Une niaiserie épaisse dans laquelle se vautrent complaisamment toutes les pauvres féministes qui glapissent contre les « stéréotypes de genre », tempêtent contre la « domination masculine » et se mettent à hurler dès qu'elles perçoivent chez les messieurs des traces de « virilisme », des tendances au « machisme » ou un soupçon de « masculinité toxique ». Sans se rendre compte, soit dit en passant, qu'ainsi faisant elles instaurent le règne de nouveaux « stéréotypes » tout aussi caricaturaux que ceux qu'elles combattent.

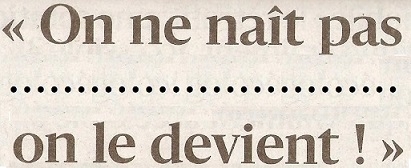

Aussi me suis-je proposé de divertir les amateurs en leur suggérant de remplacer, dans le formulaire ci-dessous, les petits points par le vocable de leur choix. Par où l'on se rendra compte que ce choix se révèle tellement vaste qu'on se retrouve très vite dans l'embarras.

Et pour corser la situation, on peut même imaginer l'exercice réciproque tel qu'il se présente ici.

On va s'amuser comme des petits fous !!! La vie est belle !!!

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX, HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : humour, féminisme, simone de beauvoir, on ne naît pas femme on le devient, mères lyonnaises, mère brazier, mère vittet, mère fillioux, arlette hugon, bouchon lyonnais, chez hugon, lyon

lundi, 04 septembre 2023

GRÉGORY DOUCET : « MAIRE DE LYON ...

... C'EST PAS UNE SINÉCURE ».

Séance mouvementée au dernier Conseil Municipal de Lyon, présidé par Monsieur Grégory Doucet, maire écologiste de notre bonne cité, qu'il aura très bientôt, en quelques vigoureux coups de cravache, de knout et de nerf de bœuf donnés de concert avec Bruno Bernard président de la Métropole de Lyon, débarrassé de l'automobile et des pauvres qui avaient la faiblesse d'encore choisir les véhicules les plus polluants pour se rendre au travail, faute de moyens suffisants pour acheter une Tesla.

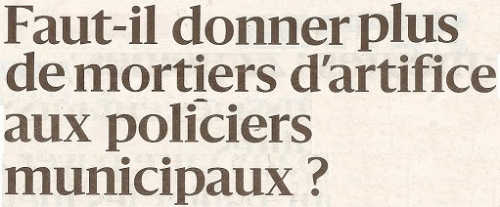

Le sujet principal de la grande réunion publique portait sur la place des policiers municipaux dans les divers dispositifs en place touchant l'ordre public, et la meilleure manière dont on pourrait améliorer leurs conditions de travail dans la pratique de leur métier. On verra ci-dessous que toutes sortes de questions ont été posées à l'édile municipal (pardon pour le pléonasme, mais je crois bon de préciser). On verra aussi que le public est tout à fait sensible à tout ce qui touche à la sécurité des personnes et des biens. La population — en particulier les commerçants de la Presqu'île — n'a pas oublié en effet les graves événements qui se sont produits au début de l'été.

La pertinence de ces questions n'échappera, soyons-en sûrs, à personne. Chacun pourra, en découvrant les questions le plus souvent posées, en juger par le fidèle relevé de ces interrogations légitimes effectué par les reporters du journal Le Progrès admis à couvrir l'événement. La balle est maintenant dans le camp de Grégory Doucet qui, n'en doutons pas, n'aura pas de plus grand souci que de prendre ses responsabilités et d'apporter des réponses à même de satisfaire les attentes de tous nos concitoyens. Voici, par ordre décroissant de fréquence :

Les connaisseurs ne s'étonneront peut-être pas que la population se préoccupe au premier chef du confort des pieds de nos policiers municipaux. Certains regretteront en revanche que la lecture n'occupe dans ces préoccupations qu'un rôle finalement secondaire. Quoi qu'il en soit, il va de soi que nous souhaitons bien du courage et une détermination sans faille à Monsieur Grégory Doucet pour opérer les choix les plus judicieux et prendre les décisions les plus adéquates.

***

Note : j'ai voulu savoir ce que donnait la méthode S + 7 (Luc Etienne, membre éminent de l'Ou.Li.Po.) j'ai trouvé le mot "pralin", en comptant "pouvoirs" + 7 (Petit Larousse Illustré 2002). Ce n'est pas si mal. J'ai même essayé d'améliorer. Voici ce que ça donne. Après tout, ça ne manque pas de pertinence, sachant les divers sens dont le mot "praline" peut se revêtir..

Ci-dessous, l'original (Le Progrès, 31 juillet 2023).

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX, HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, mortiers d'artifice, police municipale, journal le progrès, maire de lyon, conseil municipal, automobiles tesla, métropole de lyon, grégory doucet, bruno bernard, romanée-conti, oulipo, luc étienne, méthode s+7

lundi, 08 mai 2023

3 - PRESSER LE CITRON ...

... JUSQU'AU DERNIER JUS.

FLORILÈGE ET PÊLE-MÊLE.

Le Monde, Le Progrès, Le Canard enchaîné.

Le Progrès, 16 mars 2023.

Là, ça se passe à Lyon, dans la presqu'île, Ainay, Bellecour, Carré d'Or, etc.

Le Progrès, 22 mars 2023.

Le Monde, 22 mars 2023.

Le Canard enchaîné, 29 mars 2023.

Le Progrès, 30 mars 2023.

***

Fin de la présente série, mais pas de la rubrique, appelée à s'enrichir, à croître et à multiplier, au rythme des profits financiers et de la mainmise des actionnaires sur l'existence des populations — avec les encouragements et la complicité enthousiaste des pouvoirs.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : presse, journalistes, journal le monde, le canard enchaîné, journal le progrès, lyon, lyon presqu'île

dimanche, 02 avril 2023

POÉSIE D'UN LIEU VIDE

Photographie prise le 1er avril, l'objectif touchant la baie vitrée, jamais nettoyée durant tout le temps de l'occupation des lieux.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

mercredi, 13 juillet 2022

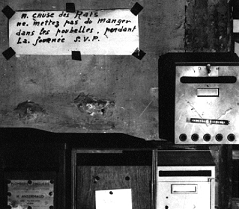

À CAUSE DES RATS

Le texte : « A. cause des Rats ne. mettez pas de manger dans les poubelles. pendant La. journée S.V.P. ». Texto !

129, rue Cuvier, en 1969, photo ©D.R.).

09:00 Publié dans FAÇON DE REGARDER | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, rue cuvier

dimanche, 01 mai 2022

C'EST LE PREMIER MAI, PARAÎT-IL

UN PEU D'HISTOIRE A DESTINATION DES DÉFILEURS DU 1er MAI.

Dessin de couverture pour une revue inclassable de 1978. On voit ici comment Siné voyait les choses à l'époque, année d'élections législatives, si je ne me trompe pas : la gauche était majoritaire en nombre de suffrages, mais minoritaire en sièges de députés. Le scrutin majoritaire à deux tours avait fait son œuvre, mais aussi et peut-être surtout le redécoupage à la petite scie des circonscriptions par le ministre de l'Intérieur de l'époque (Pasqua ??).

Quoi qu'il en soit et avec le recul, c'est le travailleur qui est le dindon de la farce, comme l'accession de François Mitterrand à la présidence en administrera la preuve de façon éclatante. Et ce n'est pas ce qui s'est produit ensuite (Jospin 1997-2002, parti la queue entre les jambes) qui peut faire dire le contraire, malgré toutes les rodomontades de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui.

Quant aux partis dits "de gauche", à force de trahisons, de louvoiements, de revirements et de compromissions, ils n'ont plus ni adresse, ni numéro de téléphone, ni fichier d'adhérents, ni même de militants. Ah si ! pardon ! Tous les samedis matins sur la place de la Croix-Rousse, juste devant la pharmacie qui fait l'angle, on peut voir quatre ou cinq "camarades" qui ont l'air inoffensifs, mais assez convaincus pour s'efforcer de fourguer L'Humanité-Dimanche aux nombreux passants.

La différence avec 1978 (et 1981), c'est qu'on a eu largement le temps d'enterrer l'espoir de changer quoi que ce soit au monde comme il va mal. Et quarante-six ans après, ce ne sont pas les sommations lancées par l'olibrius Mélenchon aux groupuscules autrefois arrogants et sûrs de leur force, aujourd'hui exsangues (P.S., P.C., R.G.), qui ont quelque chance que ce soit de le ressusciter.

Dites-moi que je me trompe.

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : élections législatives 2022, élections législatives 1978, jean-luc mélenchon, parti socialiste, parti communiste, défilé du 1er mai, fabien roussel, olivier faure, anne hidalgo, l'humanité dimanche, revue le fou parle, siné, lyon, croix-rousse

dimanche, 24 avril 2022

CHAUSSETTES ORPHELINES

J'AI VOULU M'AMUSER UN PEU.

J'ai trouvé ces deux titres d'articles dans le journal Le Progrès du 23 avril 2022 (pages 13 et 15).

Quel méli-mélo, dis, quel méli-mélo, dis, la vie avec toi !

A partir de ces deux titres, en rapprochant "Marche" et "Marre", j'en ai bidouillé un troisième, en petit amateur que je suis.

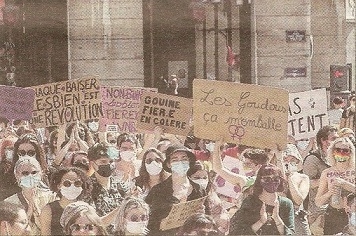

Des deux articles, le second parle effectivement de chaussettes "orphelines", ce mystère abyssal et quasi-métaphysique qui dépeuple régulièrement et de façon presque toujours impaire les panières à linge sale, les machines à laver et les réserves à chaussettes propres (soit dit entre parenthèses, voilà du vrai journalisme d'information, coco !). Le premier évoque diverses marches de revendications identitaires ou autres qui ont eu lieu hier après-midi dans divers endroits de Lyon : une liste étrange que si c'était des produits chimiques, on serait curieux de voir la réaction que ça ferait dans un tube à essais. J'ignorais que les "anti-pass" existassent encore. Quant aux lesbiennes, je persiste à me demander d'où leur vient cette manie d'exhiber leur particularisme sexuel.

Je profite des manifestations de ces diverses "fiertés" (ne pas oublier le pluriel, pour être sûr de n'oublier personne — il faut dire "être inclusif") pour dire quelques mots du style de la "gouvernance" dont Grégory Doucet et sa clique de fanatiques déguisés en vert ont déjà bien commencé à donner le spectacle.

Ce maire, que pas mal de monde doit déjà se repentir d'avoir élu, a "froissé", c'est le terme du Progrès, la communauté arménienne en participant de façon bizarre à la commémoration du début du génocide arménien en 1915. Il avait déjà fait le coup aux autres chrétiens ("arménien" est un terme ethnique : les Arméniens sont aussi des chrétiens) en boudant le "Vœu des Echevins" en décembre dernier. Ceci pour dire l'intimité du rapport qui relie ce maire extraterrestre à la population bien terrienne de Lyon et alentours, attachée à des traditions locales désuètes, vieillottes et probablement rétrogrades. Lyon n'a décidément pas de chance avec ses maires.

La plus belle et visible trouvaille de ce maire bourré de convictions fortes et d'idéologie, et entré en lutte contre la population de sa ville dès le soir de son élection, ce sont quand même les superbes urinoirs publics — les uns pour hommes, les autres pour femmes — qu'il a commencé à installer dans les endroits les plus remarquables de notre belle cité. Au début, je ne voulais pas y croire. Et puis ...

En plein milieu de la place Louis Pradel, sans doute pour meubler l'espace vide et gêner les évolutions des skaters, entre l'Opéra, l'Hôtel de Ville et quelques autres bâtiments aussi négligeables, qui n'attendaient que ces pissotières pour être mis en valeur. A noter que le caca est interdit (on aperçoit une icône sur la porte réservée aux dames) et que le pipi est (paraît-il) régulièrement récolté. Pour quelle destination hautement spirituelle ? En tout cas, un exhibitionnisme qui emporte déjà tous les suffrages.

Espérons, en ce deuxième tour d'élection présidentielle, que personne ne prendra ces édicules pour des bureaux de vote : les bulletins seraient sans doute considérés comme nuls.

Je ne suis sans doute pas le seul à me faire une autre idée de l'écologie.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans HUMOUR | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, mairie de lyon, grégory doucet, place louis pradel, hôtel de ville, place antonin poncet, voeu des échevins, journal le progrès, humour, journalistes, écologie

dimanche, 10 avril 2022

TOUCHE PAS A MON CORAN !!!

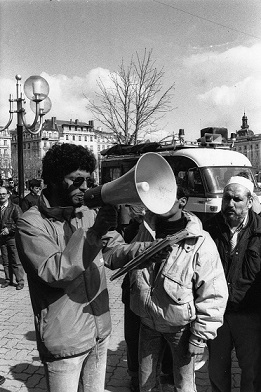

Je suis tombé, en fouinant sur internet, sur cette photo prise place Bellecour à Lyon le 18 mai 1989 par Marcos Quinones.

Notice de la Bibliothèque Municipale de Lyon. L'appel du préfet de police a bien été entendu. Et la manifestation anti Rushdie prévue le 18 mars 1989, place Bellecour, n'a pas eu lieu. Il faut dire que le dispositif policier était impressionnant. Seuls quelques petits groupes de manifestants ont tenté de braver l'interdiction. Ils ont été rapidement dispersés dans le calme. Les organisateurs du rassemblement ont indiqué qu'ils avaient dissuadé de venir de nombreux manifestants qui devaient arriver place Bellecour de plusieurs villes de France. Le vice-président de l'Union des jeunes musulmans du Rhône, association organisatrice de la manifestation de protestation contre le livre de Salman Rushdie "Les Versets Sataniques" a lu un communiqué place Bellecour avant d'appeler à la dispersion. "Mais nous allons redéposer une demande d'autorisation de manifestation dans une dizaine de jours" (...) "Contrairement à la Constitution qui nous donne des droits et des devoirs, la manifestation a été interdite par une décision arbitraire et infondée", a-t-il lancé aux quelques manifestants qui l'accompagnaient. Source : "Bellecour en état de siège" / F.P. [Frédéric Poignard] in Lyon Figaro, 20 mars 1989, p.25.

***

Qu'en termes euphémisés ces choses-là sont dites !!! Ce que ne dit pas la notice de la Bibliothèque Municipale de Lyon, c'est que le gars qui parle dans le mégaphone se proposait en quelque sorte (vous savez : sans-le-dire-tout-en-le-disant) de relayer l'appel au meurtre lancé par ce brave homme connu sous le nom d'imam Khomeiny.

Le pape ("guide suprême") des musulmans chiites, non content d'avoir chassé le shah et d'avoir été porté au pouvoir en 1979 par des foules en délire, avait lancé une "fatwa de mort" contre un citoyen britannique d'origine pakistanaise, Salman Rushdie, fatwa demandant à tout musulman de tuer le "criminel" par tous les moyens à disposition.

Tout ça parce que l'écrivain s'était permis d'interpoler dans le texte sacré du Coran quelques versets inspirés, disait-il, par Satan. Un texte auquel il est interdit de changer la moindre virgule depuis le XIème (IXème ?) siècle !!! Auquel nul n'a osé ajouter ou retrancher le moindre mot depuis que le calife Uthman a décidé qu'il était interdit d'y toucher sous peine de. Même qu'il a ordonné de brûler tout ce qui se prétendait Coran sans respecter mot à mot et lettre à lettre la version officielle.

Le livre de Salman Rushdie fait environ 500 pages. Les fameux "versets" incriminés par Khomeiny y occupent trois malheureux paragraphes dans la foisonnante histoire de deux amis-ennemis. Toute personne sensée convient donc que voilà un motif suffisant pour appeler la meute des poignards levés à s'abattre sur l'horrible coupable.

Le seul équivalent que je trouve à la situation dans laquelle se trouve encore de nos jours Salman Rushdie est celle de Roberto Saviano, condamné à mort par l'état-major de la N'dranghetta après la parution de Gomorra, où l'auteur dévoilait les turpitudes de la mafia campanienne. On me dira que c'est une mafia, et que ça n'a donc rien à voir. Mais en est-on si sûr que ça, que ceux qui règnent à Téhéran ne forment pas une sorte de mafia ?

La conclusion que je voulais tirer de la photo ci-dessus est celle-ci : dès 1989 (en réalité dès 1979), on savait que les hostilités étaient engagées entre l'Occident et le nouvel islam prôné par l'imam Khomeiny. Un islam compact dans l'intransigeance, dominateur dans ses façons de faire valoir son point de vue, mais aussi insatiable dans sa volonté de reconquête du prestige et de la puissance perdus.

Un islam qui brandit le Coran comme un étendard de guerre, comme on l'a vu à New York en 2001 (World Trade Center), à Toulouse en 2012 (Mohammed Merah), à Paris en janvier (Charlie Hebdo) puis novembre 2015 (Bataclan), et comme on le voit se manifester ici ou là, sporadiquement (affaire Mila, le père Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray, Samuel Paty, et tant d'autres horreurs commises sur notre sol par des musulmans). Un islam qui brandit la barbe des hommes (lèvre supérieure rasée pour les plus salafistes) et le voile des femmes comme armes de propagande. Un islam prompt à se draper dans la dignité offensée des victimes de l' « islamophobie ».

On me dira que tout ça vire à l'obsession, que je radote (voir mon billet du 26 mars dernier) et que je fais une fixation. Que cette question me rend barjot. J'aimerais tant que les faits me donnent tort. : il suffit d'énumérer pour se rendre compte dans quel sens unique fonctionne l'intolérance radicale.

Voilà ce que je dis, moi.

Note ajoutée le samedi 16 avril, lendemain de ce que les catholiques appellent le vendredi saint : je suis d'accord, à titre personnel, pour que l'on ne parle pas, dans les journaux, les radios ou les télés, de la fête religieuse de Pâques en général et du "vendredi saint" en particulier. Mais cette "règle" que les journalistes et autorités politiques appliquent volontiers, spontanément et sans état d'âme s'agissant de cette fête chrétienne, j'aimerais qu'ils s'efforcent de l'appliquer exactement de la même manière quand il s'agit de l'islam et des musulmans en général, et du ramadan en particulier. Or c'est bizarre : peut-être est-ce une impression fausse, mais il me semble qu'ils ont beaucoup moins de mal à évoquer le ramadan que le vendredi saint.

09:00 Publié dans RELIGIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : imam khomeiny, salman rushdie, roberto saviano, les versets sataniques, gomorra, photographie, marcos quinones, place bellecour, lyon, bibliothèque municipale de lyon, le coran, père hamel, affaire mila, samuel paty, saint étienne du rouvray, charlie hebdo, bataclan, mohammed merah, world trade center, 11 septembre, islam

samedi, 19 mars 2022

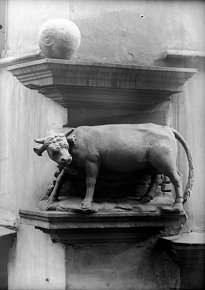

UN TAUREAU QUI FAIT UN EFFET BOEUF

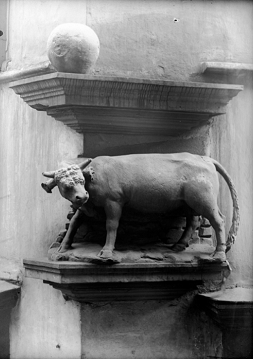

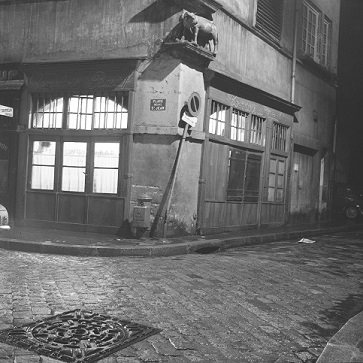

"Suivez le bœuf", se gaussait Alexandre Vialatte au fil de ses Chroniques de La Montagne, en pensant à la publicité faite dans les années 1950-60 par la filière bouchère française pour pousser les Français à devenir un peu plus carnassiers qu'ils ne l'étaient alors. Les Lyonnais, quant à eux, n'ont même pas à se poser la question : ils disposent en effet, dans le "Vieux Lyon", de cette idole des bouchers, en la figure d'un magnifique animal sculpté qui surveille les allées et venues dans la rue éponyme, à l'angle de la place Neuve Saint-Jean. La rue du Bœuf est surtout connue des gastronomes qui s'empressent au restaurant La Tour Rose (au n°22).

Mais il faut rendre justice à la curiosité des photographes lyonnais, qui ont, chacun à sa manière, immortalisé l'effigie en ronde bosse qui trône un peu en hauteur sur son socle. J'ai retenu ici quelques-uns de leurs travaux. On verra que, si le sujet ne varie guère devant l'objectif, en dehors des avanies que le temps et les éléments lui font subir, les points de vue, eux, diffèrent entre eux du tout au tout, comme pour nous rappeler qu'il ne saurait y avoir un regard sans point de vue et que l'objectivité n'est pas de l'ordre de l'humain, contrairement à ce dont aimeraient se convaincre certains (je ne veux pas ici préciser davantage).

1967, Georges Vermard.

1975, Pierre Clavel.

2009, Serge Vincent.

1977, René Lanaud.

Sans date, Marcelle Vallet.

1950, Emile Poix.

1987, Marcos Quinones.

1965 (?), Georges Vermard.

***

Et je trouve finalement que si, en effet, le bœuf en question ne change ni de lieu, ni de forme, on a parfois l'impression, suivant l'angle de vue adopté, que l'animal n'a pas été façonné par les mêmes mains.

***

Note : malgré le mot "bœuf", on aura constaté que c'est bien un mâle, et un beau, n'en déplaise à ...

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, vieux lyon, quartier saint jean, rue du boeuf, restaurant la tour rose, alexandre vialatte, chronique de la montagne, photographie, georges vermard, pierre clavel, serge vincent, rené lanaud, marcelle vallet, émile poix, marcos quinones

jeudi, 17 mars 2022

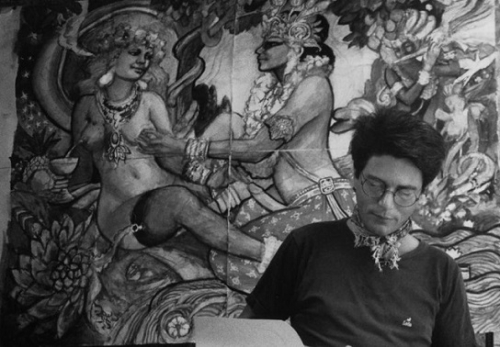

UN TRÈS JOLI PAPIER PEINT

Photo de Marcos Quinones (1987). Le dessin qu'on voit derrière ce vitrailler du quai Fulchiron, et qui mérite que les amateurs de "curiosa" le regardent d'assez près pour en goûter les détails intéressants, figure depuis cette époque, on n'en doute pas, sur le très beau vitrail commandé par un client soucieux de mettre du piment dans la décoration de son intérieur.

09:00 Publié dans FAÇON DE REGARDER | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, marcos quinones, le vitrail saint-georges, quai fulchiron, m.mône, lyon, curiosa

jeudi, 10 mars 2022

LE PROBLÈME DES RENOUVELABLES ...

... C'EST QU'ELLES SONT TROP

VISIBLES !

Prenez tout ce qui nous donne notre belle électricité : nos superbes centrales nucléaires, nos magnifiques centrales thermiques au gaz, au pétrole, au charbon, et même au charmauvais (pardon), vous n'en voyez pas la queue d'une tellement elles sont fondues dans le paysage. Mieux : elles font tellement partie du paysage qu'elles font presque à nos yeux partie de la nature naturelle.

Même si la torchère de Feyzin se fait parfois, à nos yeux de Lyonnais, un peu trop présente, voire odoriférante. Même si les usines de notre cher "couloir de la chimie", au sud de Lyon, fait partie des sites classés "Seveso". Même si, depuis les esplanades de Fourvière ou du Gros Caillou, on a une vue imprenable sur les panaches de vapeur des tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Saint-Vulbas (Bugey).

Cela fait partie du plan élaboré par le système qui gouverne les économies du monde, qui s'est imposé à toutes les sociétés du monde, qui a mis tous les peuples du monde dans son étroite dépendance : rendre totalement invisible la force qui permet aux usines de tourner, aux ordinateurs de fonctionner, à nos machines domestiques de nous rendre les services que nous en attendions quand nous les avons achetées.

Cette force, qui s'appelle ÉLECTRICITÉ, cette force qui a fini par échapper à notre attention à force d'usage quotidien, cette force qui nous épargne tout un tas de tâches ingrates (laver à la main "nos liquettes et nos chaussettes" (citation), faire la vaisselle à la main, avoir à domicile une provision de bougies ou de pétrole pour la lampe, etc.), elle a en effet pour caractéristique principale d'être INVISIBLE. Mais cette invisibilité n'a nullement empêché l'électricité de rendre sa présence indispensable, et même parfois vitale, au point que quand elle fait défaut (panne, grève, tempête, etc.), elle plonge des masses de foyers dans la catastrophe.

Et je me demande si les réticences, les résistances et les révoltes contre les éoliennes ne sont pas tout simplement liées au fait qu'

ON LES VOIT !!!

Et même de loin, et que parfois elles vont jusqu'à envahir notre champ visuel quand elles sont implantées sur la terre. Leur gigantisme pousse les industriels à établir leurs champs d'éoliennes au large, eux-mêmes poussés par les demandes des populations et par le fait que la ressource aérologique se trouve principalement au large, tout en restant quoi qu'il arrive une force intermittente. On veut à tout prix disposer du courant à domicile, mais on ne veut pas s'enlaidir ou se gâcher le paysage.

Je note que les réticences touchent beaucoup moins l'installation des panneaux photovoltaïques. Je l'expliquerais volontiers par leur relative horizontalité, alors que l'éolienne se dresse verticalement, avec arrogance, comme pour se lancer à l'assaut du ciel : Babel n'est pas loin. Le photovoltaïque a besoin de surface, quand une éolienne a besoin de hauteur, ce qui fait qu'il est moins invasif que celle-ci dans un paysage quel qu'ils soit.

Je tire une morale de ces petites remarques : les gens ordinaires, qui sont d'abord des usagers des bienfaits et des facilités procurés par l'électricité, ne veulent rien savoir de la façon dont la "fée électrique" leur parvient pour leur épargner des efforts qui leur sont devenus insupportables, tant ils sont habitués à leurs machines dociles, qui répondent instantanément à la pression du doigt sur le bouton de commande.

Pour la grande masse des gens ordinaires, l'électricité est une composante aussi naturelle et nécessaire que l'eau qu'ils boivent ou l'air qu'ils respirent. D'où cela vient-il ? On s'en fout !!! Comment cela est-il produit ? Rien à cirer !!! Quelles conséquences cela a-t-il pour l'environnement ? Basta !!! Cela ne nous regarde pas. Nous avons un droit imprescriptible d'accès à la ressource. Nous en priver, c'est une atteinte intolérable à ce droit !!!

Il y a de la pensée magique dans la façon dont nous consommons l'électricité : comme l'esprit totémique qui habite le fétiche, la force est là, de toute sa présence, invisible et pourtant efficace. Nous ne pouvons plus nous passer de l'électricité. Peu importe d'où elle vient, peu importe ses modes de production, mais par pitié : « Cachez ce sein que je ne saurais voir ». Entre l'électricité et l'écologie, nous sommes dans le fond d'une immense hypocrisie.

Je me demande si les responsables politiques et industriels n'auraient pas intérêt à méditer sur cet aspect du problème. L'équation à résoudre est : comment rendre les éoliennes aussi invisibles que l'électricité qu'elles produisent.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je crois inutile de traiter à part le cas de tous les engins électriques fonctionnant sur batterie, au premier rang desquels figurent le smartphone (avec tous ses semblables, analogues, cousins et autres parents plus ou moins éloignés) et l'automobile électrique, qui nous est vendue comme une solution miracle par toutes sortes d'imposteurs. Car l'électricité dont ils sont plus ou moins voraces, il faut bien la produire quelque part avant de la stocker. Je m'amuse au passage de la dépendance où sont leurs propriétaires de la présence dans leur environnement immédiat d'un nombre suffisant de prises électriques pour pouvoir y brancher tous les cordons de tous leurs ... "chargeurs". Tiens, tiens ! Vous avez dit "chargeurs" ? Mais quel genre de chargeur ? Ci-dessous du 5,56 OTAN.

09:00 Publié dans ECOLOGIE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, énergies renouvelables, éoliennes, électricité, feyzin, lyon, couloir de la chimie, site seveso

samedi, 19 février 2022

UNE CURIOSITÉ LYONNAISE

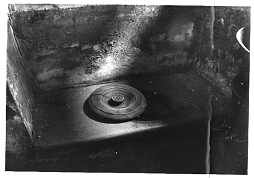

Le grand réservoir d'eau potable du Vinatier. Une très belle et surprenante photo de Dominique Barrier (2001).

Ajouté le 24 février : clichés de Marcos Quinones (2005). Pour le coup, la lumière est moins flatteuse, n'est-ce pas ?

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, le vinatier, photographie, dominique barrier, réservoir eau potable lyon

vendredi, 18 février 2022

CURIOSITÉS LYONNAISES

Tout le monde connaît le bœuf, qu'on ne peut pas rater à l'angle de la rue du même nom et de la place Neuve-Saint-Jean (photo Jean-Paul Tabey).

Mais connaît-on aussi bien les trois Marie, au numéro 7 de la rue du même nom (photo Edmond Pernet) ?

Quant à la bombarde, au numéro 10 de la rue du même nom, je crains qu'elle passe encore plus inaperçue (photo Emile Poix).

On peut trouver ici et là d'autres curiosités. Deux exemples : 1 - l'étonnante "outarde d'or" de la rue du Boeuf (photo Emile Poix).

On peut lire « Je vaux mieux que tous les gibiers, 1703 ».

2 - l'exceptionnel carrosse qu'on peut voir au numéro 110 de la rue Mazenod, en l'honneur de la "Compagnie Générale des Voitures" (photo Jean-Paul Tabey).

Excellent abri pour les pigeons, au moment de la prise de vue.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, vieux lyon, rue du boeuf, rue des trois marie, rue de la bombarde, rue mazenod, photographie, archives municipales de lyon, émile poix, edmond pernet, jean-paul tabey

samedi, 05 février 2022

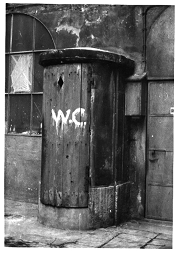

COMMODITÉS, TOILETTES OU CHIOTTES ?

RUE DU VIEL RENVERSÉ [Saint-Georges], LYON V, 1975.

66, RUE SAINT-JEAN, LYON V, 1973.

19, RUE SAINTE-CATHERINE, LYON I, 1972.

***

Toutes les photos ont été prises par Jean-Paul Tabey. On les trouve sur le site des Archives Municipales de Lyon. Avis à ceux qui persistent à dire : « C'était le bon temps ! » : en hiver surtout, c'était pas le bon temps.

09:14 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, jean-paul tabey, lyon, saint-jean, rue saint-jean, rue du viel renversé, rue sainte-catherine

dimanche, 30 janvier 2022

UN ARBRE ENTRE TOUS LES AUTRES

GRATITUDE.

Oui, je sais, la photo (©D.R.) est fort mal conservée, mais.

Pour certains, elle ne vaut que pour deux raisons :

1 - On voit la place Tolozan telle qu'elle fut en d'autres temps, dans un état où même le Lyonnais et Croix-Roussien Berlion, dans ses formidables Sales Mioches (Corbeyran scénariste), se trompe lourdement dans la représentation : ici-dessus on voit bien qu'elle est plate comme la main, contrairement à ce que prétend le dessinateur ici-dessous.

Là, on voit bien qu'il y a le métro qui passe en dessous. Et puis, où sont les platanes ?

2 - C'est (presque) la seule photo où l'on aperçoit un arbre précis : celui qu'une lourde rambarde de pierre entoure. Pas compliqué : il est au centre et au premier plan. C'est à coup sûr un arbre plus intéressant que les bêtes platanes qui peuplaient la place autrefois et qui se sont laissé bêtement arracher pour de bêtes raisons urbanistiques, et où les étourneaux venaient loger en masse pendant les nuits d'hiver pour enduire les voitures stationnantes d'un épais mastic défécatoire.

Vous savez pourquoi l'arbre dont je parle était digne de rester ? C'est parce que, en 1960 et après, lorsque la photo a été prise, il s'était creusé avec le temps, pour accueillir l'essaim d'abeilles qui y avait trouvé une chaleureuse hospitalité. Et le lycéen, qui passait là tous les jours pour se rendre au lycée Ampère pour y passer bien trop d'heures mortes, attendait ce moment, aux premières tiédeurs vivantes de l'an, de passer à proximité du très marqué parfum de miel exhalé par le tronc empli du travail invisible des butineuses.

« Ce n'était rien qu'un peu de miel,

Mais il m'avait chauffé le corps,

Et dans mon âme il brûle encore

A manière d'un grand soleil ».

Non, ce n'est pas nostalgie : juste un souvenir.

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, place tolozan, bande dessinée, berlion, corbeyran, berlion sales mioches, photographie

mercredi, 26 janvier 2022

MAMIES A LA CROIX-ROUSSE

Célébration des mamies.

Photos prises dans les années 1960 à la Croix-Rousse par Georges Vermard.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, croix-rousse, petites vieilles, photographie, georges vermard

lundi, 24 janvier 2022

LYON A VUE D'OISEAU ...

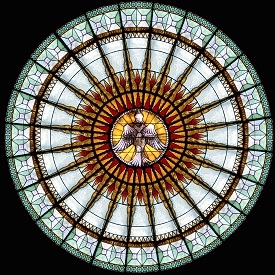

... mais par en dessous.

Eglise Saint Pothin, à la croisée du transept. Verrière de Lucien Bégule, 1892. Photo Thierry Wagner, grand amateur de l'œuvre de Lucien Bégule.

Sous ce dôme-là, j'ai entendu une excellente intégrale des Concertos Brandebourgeois (peut-être l'ensemble Jean-François Paillard). C'était il y a fort longtemps, à l'époque où je ne sais plus quelle société musicale lyonnaise organisait chaque année un "cycle Jean-Sébastien Bach", dont je ne ratais aucun événement.

09:00 Publié dans LYON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, église saint pothin, lucien bégule, vitraux lucien bégule, photographie

dimanche, 23 janvier 2022

LYON A VUE D'OISEAU

Saint François de Sales, rue Auguste-Comte et place Charles-Marie Widor : le dôme.

J'ai passé sous ce dôme des heures magiques, à écouter le maître Louis Robilliard jouer un des plus beaux orgues qui soit. Il paraît que la Ville fait appel à la bourse de l'Etat (ça veut dire un peu la mienne), à sa propre bourse (ça veut dire la mienne), et au mécénat (ça veut dire des gens dispensés d'impôts s'ils donnent des sous pour des "causes") pour opérer la première restauration à laquelle l'instrument aura été soumis depuis sa construction par Cavaillé-Coll. Allons, les écolos au pouvoir, parmi tous leurs mauvais côtés, arrivent à se racheter un peu sur certains thèmes "élitistes".

09:00 Publié dans LYON, MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, place bellecour, rue auguste comte, orgue, louis robillard, photographie, place charles marie widor

samedi, 22 janvier 2022

CROIX-ROUSSE A VUE D'OISEAU

Eglise Saint Bruno des Chartreux, le dôme.

10:22 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, saint bruno des chartreux

lundi, 20 décembre 2021

TOUT VA DE MIEUX EN MIEUX !!!

Pendant que Christiane Taubira vient semer son caca dans une gauche qui s'avançait déjà, bravement hétéroclite et désunie, vers la plus retentissante défaite de sa carrière ;

Pendant que Sandrine Rousseau, la petite écolo trop heureuse de donner une coup de poignard amical dans le dos de son ami l'écolo Yannick Jadot, applaudit à grand fracas l'entrée en scène de la Guyanaise haineuse (les médias sont friands de ces scissions sanglantes) ;

Pendant qu'Emmanuel Macron, qui a décidé de n'être absent d'aucun bulletin d'information, se confesse en public pour attendrir — croit-il — son futur électorat victorieux et s'enorgueillit par anticipation de tout ce qu'il n'a pas encore fait ;

Pendant que les municipalités passées sous la férule de Khmers verts plus ou moins djihadistes (dernière trouvaille : foie gras interdit dans les buffets offerts par la mairie de Lyon) font pressentir la terreur à venir sur le mode de vie des gens ordinaires ;

Pendant que tous ces petits hommes s'agitent en tout sens en maniant fiévreusement la touillette dans la tasse qui leur sert de bocal, de monde et d'horizon ;

La vraie actualité parvient de temps en temps à se frayer un chemin vers les journaux (les sérieux et les autres), parfois même à se hisser jusqu'à la une. Quelques exemples.

***

L'HÔPITAL.

A tout seigneur tout honneur.

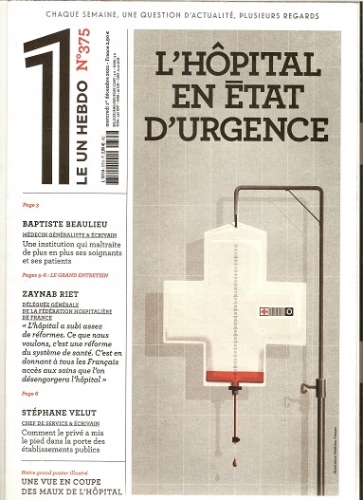

Le Un Hebdo, 1er décembre 2021.

***

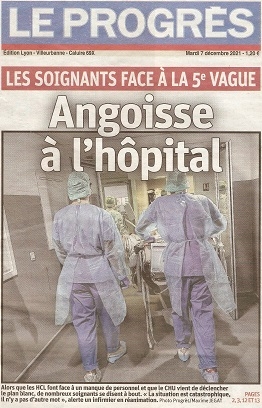

Le Progrès, 7 décembre 2021.

***

LE CLIMAT.

Le Monde, 14 décembre 2021.

Le Monde, 18 décembre 2021.

***

LA JUSTICE EN FRANCE.

L'Union Syndicale des Magistrats (le syndicat "conservateur") a appelé dernièrement à manifester dans les rues pour protester contre l'étranglement de l'institution judiciaire.

***

L'ENSEIGNEMENT PUBLIC.

Sans boussole de l'école à l'université, la devise est désormais : « FLUCTUAT ET MERGITUR ». Plus personne n'est en mesure de donner le cap, qu'il s'agisse de ce qu'il faut enseigner, de la façon de motiver des gens de qualité à venir affronter une jeunesse de plus en plus rétive à se laisser instruire, ou de la nécessité même d'orienter chaque élève selon ses talents propres et non selon la doctrine qui consiste à vouloir coûte que coûte attribuer à chacun – et ce, quel que soit son mérite – un papyrus dépourvu de toute valeur (Baccalauréat).

***

Le tableau d'ensemble est sinistre.

***

ET MAINTENANT JOYEUX NOËL !!!

Dessin de Reiser.

09:00 Publié dans DEMORALISATION | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, société, politique, christiane taubira, sandrine rousseau, eelv, europe écologie les verts, yannick jadot, élection présidentielle, emmanuel macron, écologie punitive, fonction publique, lyon, hôpital public, éducation nationale, foie gras

vendredi, 05 novembre 2021

JULES SYLVESTRE, PHOTOGRAPHE ET LYONNAIS

En farfouillant dans le riche "Fonds Sylvestre" de la Bibliothèque Municipale de Lyon, j'ai fini par me faire des réflexions, évidemment, sur la façon des faire des photos, sur la manière de choisir un sujet, un angle, une lumière, une distance, etc. Mais j'ai aussi et surtout découvert une collection de photos difficilement surpassable pour qui veut se faire une idée des transformations que la ville a connues — et bien souvent subies à son corps défendant — au cours de la seconde moitié du XIX° siècle et de la première du XX°.

J'ai vite appris que faire le distinguo entre les photos dont Sylvestre était l'auteur et celles qu'il avait rachetées pour faire partie de son fonds n'est pas toujours facile. Car les fiches de la BML sont parfois surprenantes, qui présentent Sylvestre comme l'auteur de photos prises circa [= ca] 1860, alors qu'il est né en 1859. Le photographe au berceau, quoi !!!

Un exemple de notice de la BML, livré sans autre modification que la police de caractère.

Soit il y a erreur sur l'attribution, soit (pourquoi pas ?) Sylvestre a pris, plus tard, un cliché du verre positif (c'est comme ça, à tort ou à raison, que je comprends "d'après calotype"). Il faut savoir que Jules Sylvestre, quand il a été solidement établi, a collectionné un grand nombre de photographies de ses contemporains et prédécesseurs, et que la BML ne fait pas toujours la distinction entre les clichés pris par Sylvestre en personne et ceux qu'il a achetés au cours de son existence. Le tout est fondu dans le « Fonds Sylvestre ». Bon, mieux vaut le prendre à la rigolade, le problème est modérément regrettable et il ne faut pas trop chinoiser. Je suis quand même heureux, par exemple, que les photos de Louis Froissart (j'en ai déniché une cinquantaine dignes d'intérêt) apparaissent sous le nom de celui-ci, quoiqu'appartenant au "Fonds Sylvestre".

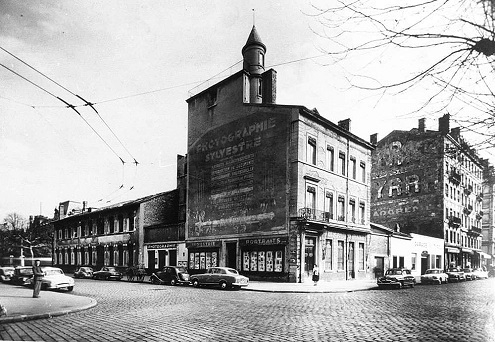

Le photographe a installé son magasin, son laboratoire, peut-être son domicile et semble-t-il une salle de projection non loin de la préfecture, à l'angle de la rue de Bonnel et du quai Augagneur. L'édifice ne manque pas d'originalité, comme on peut le voir ici. La photo est de 1962, nous disent les Archives Municipales de Lyon. On peut voir dans le fond un bout du toit de la préfecture.

En 1962, venant du quai Lassagne, je passais dans le coin une fois par semaine pour faire un peu de sport rue de l'Epée après avoir fait une halte indispensable au 39 cours de la Liberté, et je dois avouer que je n'ai jamais fait attention au curieux décor ... qui n'allait pas tarder à disparaître. Car l'îlot défini par les rues Pravaz et Bonnel (N/S) et par le quai et le cours de la Liberté (E/O) devait laisser place à un jardin auquel on donna le nom du brillant et fameux Résistant Charles Delestraint, mort en déportation.

Au cours de mes déambulations photographiques dans le fonds Sylvestre, je n'ai quasiment pas trouvé de photo signée de sa main en direct sur le verre. Une exception remarquable : les funérailles de Sadi Carnot, assassiné à Lyon en 1894. Cela fait un peu photo officielle, car le cliché était sans doute destiné à une large diffusion, quand on observe la calligraphie soignée : « Les funérailles de Carnot — Sylvestre ».

C'est d'ailleurs l'occasion de redire tout le mal que je pense des tirages de Guy Borgé, qui dans tout son travail donne la priorité absolue à l'impression de fondu sur la précision du trait. Regardez plutôt.

Je pourrais souligner mon point de vue en comparant quelques détails après grossissement, mais je préfère conclure avec deux beaux tirages. Le premier, qui est de 1887, montre ce qui était alors l'Ecole de Médecine. Ce n'était plus la Médecine, mais les Lettres qu'on y enseignait quand j'ai commencé à fréquenter ce bel établissement quelque quatre-vingts ans plus tard (faites le calcul et tirez-en les conclusions que vous voulez). Je trouve géniale l'idée de placer l'appareil très bas pour saisir toute la largeur pavée du quai Claude Bernard, et j'apprécie en particulier le piqué précis de l'image.

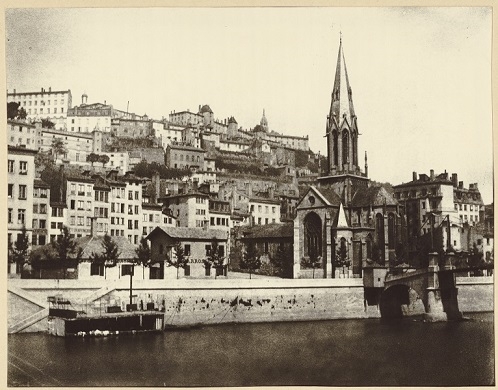

Le second représente ce qui deviendra plus tard la place Benoît-Crépu, après démolition de quelques bâtisses. Auparavant, l'endroit s'appelait Port-Sablé, ne me demandez pas pourquoi. L'image me paraît belle par l'équilibre des lumières et des ombres. Et puis je dois dire que les étais visibles et la façade couverte d'affiches ne sont pas pour rien dans l'affection que je porte à cette photographie présentée comme l'œuvre de Jules Sylvestre.

21:29 Publié dans FAÇON DE REGARDER | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, jules sylvestre, bibliothèque municipale de lyon, numelyo, sadi carnot

mercredi, 27 octobre 2021

MON PASSAGE MERMET

Pendant qu'Emmanuel Macron n'en finit pas de manquer à sa parole, s'agissant du sort qu'il réserve à l'hôpital public (voir le journal Le Monde daté 26 octobre et l'article sur le massacre de l'hôpital Pitié-Salpêtrière), jetons un œil sur un petit coin de Croix-Rousse.

***

Parmi les rampes que je préférais quand j'étais minot : valait mieux pas se planter, c'est raide.

1 - Photo de Didier Nicole, 1999.

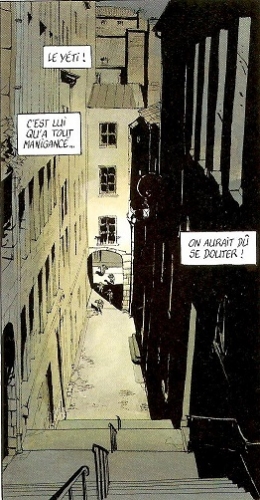

2 - Dessin de Berlion pour un épisode de Sales Mioches, une chouette BD sur scénario de Corbeyran, qui parcourt la Croix-Rousse dans tous les sens.

3 - Photo de F.C. prise au cours d'une bambane en 2018 : comme un gouffre noir.

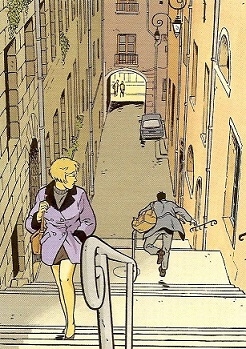

4 - Dessin de Kraehn pour un épisode de Gil Saint-André, où le passage Mermet s'éclaircit soudain, peut-être pour mettre en évidence la mini-jupe de la dame qui monte qui monte..

***

Le passage Mermet n'a pas la renommée de son voisin, le passage Thiaffait, situé de l'autre côté de l'église Saint-Polycarpe. D'abord, il est nettement plus étroit et sombre, se terminant sous une voûte basse à son arrivée rue René-Leynaud.

Et puis son escalier a quelque chose de monolithique : quelques volées de marches coupées en ligne droite par une rampe métallique étroite, vernissée à force de glissades des pantalons des garnements du quartier. Alors que pour accéder à la grande cour de Thiaffait, la rue Burdeau offre des solutions variées comportant des diverticules fermés ou non par des grilles, donnant parfois accès à des habitations. Il y en a même une, obstinément close, qui semble conduire dans je ne sais quels tréfonds secrets de l'église. Quelle église ? Mais Saint-Polycarpe, bien sûr !

09:00 Publié dans LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, bande dessinée, lyon, croix-rousse, croix-rousse les pentes, passage mermet, lyon 1er arrondissement