jeudi, 05 mars 2015

UN MATIN A LA CROIX ROUSSE

09:04 Publié dans LYON, PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

mercredi, 04 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

5

Car disons-le : c’est la musique qui est faite pour l’oreille, et pas l’inverse. L'oreille, elle est faite pour saisir les bruits du monde, les voix des hommes, le chant du merle au printemps juste avant le lever du jour. Quand quelqu'un juge assez satisfaisante pour autrui la suite de sons qu'il vient d'inventer, alors oui, il les fait entendre à bon droit à ses semblables. C'est en vue de leur procurer un plaisir.

De quel droit les compositeurs de musiques d'avant-garde maltraitent-ils l'oreille des gens ordinaires ? Car la mélodie, selon moi, a une affinité particulière avec l’oreille. Et il ne me semble pas être, parmi les amateurs de musique, un cas exceptionnel. Et s’il faut lâcher des gros mots, en voici un : cette affinité de la mélodie avec l’oreille est naturelle. Je veux dire : fondée sur des lois de la nature (consonance, intervalles, harmonie, ...).

Je sais, cette affirmation ne va pas précisément dans la même direction que l’air du temps, vous savez, cet air qui vous serine la rengaine : « Tout ce qui est humain est culturel. Rien de ce qui est humain n’est naturel ». Ben si ! Désolé ! Peut-être que c'est ça, après tout, qu'ils ont derrière la tête, les "transhumanistes" de la Silicon Valley, qui sont en train de préparer l'avènement de "l'homme augmenté" ?

Jusqu'à plus ample informé, je reçois tout ce qui me vient de l'univers sonore de mes organes de perception sensorielle. A chacun d'en perfectionner l'usage s'il le peut. J'aime que la musique, aussi poussée que soit sa complexité technique, ne devienne pas un pur concept : on observe à suffisance les dégâts du purement conceptuel dans les arts plastiques. J'aime que la musique n'oublie jamais qu'à l'origine, elle ne sort pas d'un pur esprit, mais du plaisir physique d'une expérience sensorielle.

Non, tout n'est pas, dans l'homme, façonné par la culture : il y a dans l'homme un noyau de nature irréfragable. J’en veux percevoir un indice probant dans le fait que, si les révolutions dans le langage musical opérées par le 20ème siècle étaient exclusivement des faits de culture, l’oreille de monsieur tout le monde s’y serait habituée au fil du temps, tout comme elle s’est habituée aux "dissonances" du quatuor du même nom de Mozart, aux plus abstruses des Variations Diabelli, aux longueurs de Lohengrin et Parsifal, etc.

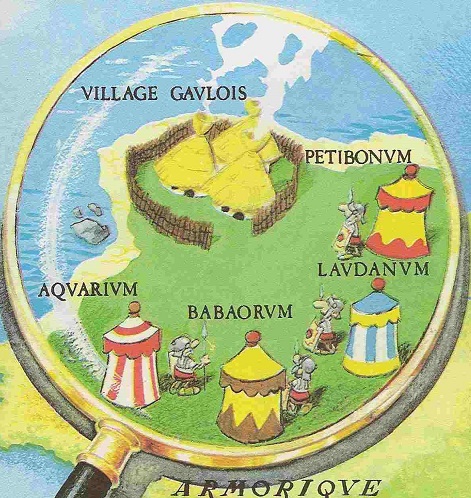

Or on est obligé de constater qu’un siècle après les innovations radicales de Schönberg, Berg et Webern, l’oreille de monsieur tout le monde est à peine moins rétive à supporter le résultat de leurs cogitations révolutionnaires. J'ai l'impression qu'il reste assez de nature dans l'humanité pour penser que celle-ci « résiste encore et toujours à l'envahisseur ».

Si les musiques d’avant-garde du 20ème siècle étaient de même nature que celles, dans le passé, qui se sont fondues dans l’ensemble des styles précédents pour constituer ce qu’on désigne communément sous l’appellation extensive « Musique Classique », Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, chanterait avec sa joie et son exubérance coutumières les aberrations dodécaphoniques de Schönberg et les autres ou, pire, de l’école de Darmstadt (Boulez, Stockhausen et toute la bande).

Darmstadt, vous savez, ce sont ces commissaires du peuple et autres staliniens qui n’avaient rien de plus pressé que d’ « organiser la totalité de l’espace sonore en dehors de toute subjectivité » (autrement dit d’éliminer de la musique jusqu’au souvenir de l’humain). Quelle terrible chose, quand on y réfléchit ! Une musique scientifique, quoi ! "Surtout ne me parlez pas de plaisir", nous dit toute la chimie sonore sortie du laboratoire de Pierre Boulez ! Pierre Boulez traîne le boulet de sa haine de la subjectivité - hormis de la sienne, c'est entendu.

Dans un monde de plus en plus déshumanisé, pas d'autre solution qu'une musique déshumanisée ! Les sciences cognitivo-comportementales dissèquent bien le cerveau pour y traquer les sièges des sentiments, des émotions ! Pourquoi le physico-chimisto-mathématicien Pierre Boulez ne pourrait-il prétendre plonger l'auditeur moderne dans les éprouvettes de la paillasse où il officie ? Eh bien non.

Que Renato, le ténor napolitain, se refuse encore « avec entêtement » (tonton Georges, « Le Cocu », mais c'est à propos du « port de la feuille de vigne ») à mémoriser et vocaliser l'aberration dodécaphonique, que l’oreille d’une telle masse de gens ordinaires, résolument non-scientifiques, freine des quatre fers et s’interdise obstinément de calquer le rythme de ses pas sur celui des grands innovateurs de la musique moderne, cela devrait au moins poser question aux plus lucides et aux moins doctrinaires d’entre eux. Je ne suis pas sûr que la question soit parvenue à leur conscience.

Et ce n'est pas faute d' « éducation », si une majorité de la population reste aujourd'hui imperméable aux théories modernes de la musique : qu'est-ce que les responsables de France Musique, de festivals "Présence" (Paris), de salles de concerts lui en ont fait bouffer, de la contemporaine, à la population ! En tranches, en pâtés, en sauce, en ragoût, à la broche ! La tactique est bien connue : pour que l'oreille du vulgum pecus s'habitue, il suffit de glisser une tranche de John Cage entre deux symphonies de Mozart ! Eh bien non, le gavage forcé, l'endoctrinement, le bourrage de crâne, ça ne suffit pas : on ne change pas comme ça les lois de la nature (tonalité, consonance, intervalles, harmonie ...).

Et ce n'est pas davantage en essayant d'instiller un sentiment de culpabilité dans cette population arrogamment qualifiée de retardataire qu'on y arrivera : quand un humain ordinaire, normalement constitué, écoute son sentiment profond à l'écoute des élucubrations de John Cage ou de Pierre Boulez, il se dit que non, là, impossible de s'y retrouver.

Peut-être s'est-il passé dans la musique la même chose qu'en politique ? Vous savez bien, tous ces poissons rouges, dans leur bocal. Le public qui déserte les salles de concerts où l'on joue Luciano Berio, Takemitsu Toru, John Cage, André Boucourechliev, Pascal Dusapin, Elliott Carter, Georges Aperghis, Gilbert Amy, Jean Barraqué, Claude Ballif, Henri Dutilleux, Witold Lutoslawski, Philippe Manoury, Klaus Huber, György Kurtag, (je fais courte la liste des nuisances) ..., ce public n'a-t-il pas quelque ressemblance avec le public qui, les jours d'élections, vote avec les pieds en allant à la pêche, refusant de s'entendre chanter plus longtemps les vieilles rengaines, par des hommes politiques aux discours usés jusqu'à la corde ? N'y a-t-il pas là un autre exemple (inattendu) de fracture séparant le peuple des élites qui le gouvernent ?

Peut-être aussi ces compositeurs et la légion de leurs affidés sont-ils trop savants. Je leur dis simplement : rendez-nous la mélodie. Faites simple, soyez sympas : pensez à l'auditeur futur. Nous ne demandons pas grand-chose, finalement. Ne laissez pas une science musicale purement théorique, abstraite, voire déshumanisée, aussi avancée soit-elle, régner en despote totalitaire sur votre musique : réhumanisez vos sources d'inspiration. Destinez vos compositions à des auditeurs concrets, aux gens qui existent, qui ont des sens affûtés, qui ont envie d'éprouver du plaisir quand ils vont au concert. Rendez-nous le plaisir simple de la perception sensorielle des sons musicaux.

Donnez-nous envie de chanter votre musique. Est-ce demander l'impossible ?

Voilà ce que je dis, moi.

Fin (pour le moment)

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, musique contemporaine, avant-garde, transhumanisme, silicon valley, mozart quatuor dissonances, beethoven variations diabelli, wagner, parsifal, lohengrin, schönberg, alban berg, anton webern, astérix, musique classique, école de vienne, école darmstadt, boulez, stockhausen, dodécaphonisme, musique sérielle, georges brassens le cocu, france musique, festival présence, paris, john cage

mardi, 03 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

Musique « contemporaine », rap, slam, techno, électro, et même le jazz, toutes ces formes « musicales » (dont j’excepte la chanson, au sens le plus vaste du terme) semblent tenir la mélodie en piètre estime, au point de la jeter à la poubelle plus souvent qu’à son tour.

Je parle d’une mélodie qui permette à l’auditeur lambda de se l’approprier et de l’emporter avec soi dans toutes les circonstances de la vie quotidienne, pour se procurer à soi-même un plaisir qui ne coûte rien à personne. En observant l’épidémie de « casques audio » qui semble avoir saisi une bonne part des populations urbaines (coïncidence ?), que ce soit dans la rue ou dans le métro, je me permets de trouver cette déperdition regrettable et désolante.

Vous l’imaginez, Renato, le ténor italien, sur son échafaudage à repeindre la façade, aligner les douze sons de la « série » (pour "sérielle") de l’opus 11 ou de l’opus 19 d’Arnold Schönberg ? Non : ce qu’il préfère, c’est l’air du duc de Mantoue (« La donna è mobile … ») dans Rigoletto, c'est le grand air de Manrico dans Le Trouvère. Mais son répertoire est beaucoup plus vaste.

4

J’ai changé, je sais. Il m’est arrivé de dire ici combien j’étais assidu aux concerts célébrant la production de Luigi Nono, de Luciano Berio, d’Ivo Malec, de György Ligeti, des studios GRAME et GMVL (Xavier Garcia, Bernard Fort, ...), tous deux de Lyon, aux festivals organisés dans la ville autour de la fine fleur de la modernité (« Musiques Nouvelles » de Dominique Dubreuil, « Musiques en Scènes », plus racoleur, plus spectaculaire, plus "grand public", de Giroudon et Jaffrenou), pour dire que je me tenais au courant.

Il m’est arrivé d’y trouver du plaisir. Je me souviens d’un concert donné à l’Auditorium par François Bayle : vous vous asseyez devant une forêt de haut-parleurs de toutes tailles (« l’acousmonium ») qui constituent l’orchestre. Le chef/compositeur est assis dans la salle derrière une immense table de mixage.

Très méfiant au début, je suis sorti de là physiquement assez remué. Et satisfait de l’aventure. Mais je me souviens aussi d'un autre « concert », où Daniel Kientzy jouait de toutes sortes de saxophones, dont un d'environ trois mètres de haut (j'exagère peut-être, mais seulement un peu). Je ne commente pas : il faut aimer autant la musique expérimentale ou la "performance".

Mais s’il faut parler franchement, le plaisir, le vrai, celui qui fait trouver l’instant toujours trop court, n’était pas toujours, et même rarement au rendez-vous. Pour faire simple, je dirai que le vrai plaisir était l'exception. J’étais là, en somme, par devoir. Je me disais encore qu’ « il ne fallait pas passer à côté » de ce qui se passait aujourd’hui. Il fallait trouver ça « intéressant ». C’était en quelque sorte une démarche plus intellectuelle que proprement musicale.

Un conformisme, si vous voulez. Un préjugé. Un stéréotype. Un slogan. Une idéologie peut-être. La conviction en tout cas que je ne devais pas me laisser larguer par « l’art en train de se faire ». Le mouvement, la mobilité, la motilité, le motorisme, tout, plutôt que le statique. Il me plaisait de passer pour un type « au parfum » de « l’air du temps » : ça flatte la vanité, et en même temps ça anesthésie la faculté de jugement.

On a l’impression d’appartenir à la petite élite des « happy few » qui savent apprécier certaines germinations énigmatiques de la « modernité », auxquelles les masses restent hermétiques. C'est afficher que je comprends ce qui passe loin par-dessus la tête du plus grand nombre. Cette vanité me semble aujourd'hui dérisoire et profondément ridicule. Un jour, on se calme.

J’ai commencé à revoir ma copie quand j’ai constaté que mes plus fortes émotions musicales étaient produites par certaines musiques et pas par d’autres. C'est rien bête, non ? Quand j’ai commencé à faire le tri. A opérer un choix. A me dire qu’après tout, ce que je ressentais authentiquement n’était pas forcément à rejeter. Qu'écouter les voix qui me venaient de l'intérieur n'était pas forcément un vice rédhibitoire.

Et que mes émotions et sensations s'anémiaient dans la même proportion que s'amenuisait la part que le compositeur réservait à la mélodie dans sa musique. Quand une mélodie mémorisable et chantable n'est pas le support principal de ce que j'entends, désolé, j'ai trop de mal. Et que les plus vives et les plus riches m'étaient fournies par des compositions faisant la part belle aux airs, chansons et autre mélodies.

Raison pour laquelle rap et slam (des paroles et du rythme, à la presque exclusion des autres composants musicaux : hauteur, durée, tonalité, ...) me sont absolument indifférents. Raison pour laquelle beaucoup de formes actuelles (souvent modales) qui se pratiquent dans le jazz ne m'intéressent pas. Raison pour laquelle les « musiques » "électro" et "techno" me rasent purement et simplement.

Et je me suis rendu compte que les musiques les plus avant-gardistes désertaient en général (pas toujours) ma mémoire dès qu’elles avaient le dos tourné, et que d’autres au contraire, plus "classiques", s’y étaient imprimées de façon indélébile alors même que je les y croyais enfouies, perdues à jamais.

C’est ainsi que me reviennent, sans prévenir, l’air des bergers (« How blest are shepherds … ») à l’acte II du King Arthur de Purcell, l’air du personnage éponyme (« Sans Vénus et sans ses flammes …») dans l’Anacréon de Rameau, l’air de Tatiana (dans la « scène de la Lettre ») de l’Eugène Onéguine de Tchaïkovski, le duo d’amour d’Enée et Didon (« Nuit d’ivresse et d’extase infinie … ») dans Les Troyens de Berlioz, … et même le thème principal des Vingt regards … de Messiaen : je n’en finirais pas.

J’en conclus que certaines musiques ont su se rendre aimables à mon esprit presque sans que mon oreille y prenne garde, alors que d’autres semblaient tout faire pour se rendre antipathiques. C’est finalement assez simple. Non que je fasse de la mélodie l’alpha et l’oméga de la bonne musique, entendons-nous bien. Je ne confonds pas « La Lambada », vous savez, cette rengaine obsessionnelle des médias, je ne sais plus en quelle année, avec l’air de Frère Laurent (« Pauvres enfants que je pleure … ») dans le Roméo et Juliette du grand Hector.

Mais enfin, n’importe quelle musique doit se débrouiller pour attirer mon attention. C'est à la musique de la retenir : ce n'est pas à mon oreille de s'y faire, au bout du compte. L’admiration ne lui est pas due a priori, juste au prétexte que ça n’a jamais été fait avant. La question est : que construit le compositeur ? Quelle place fait-il à mon oreille dans la construction qu'il érige ? Ai-je une place dans tout ça ? Compose-t-il une musique qui a envie de mon écoute ? Qui donne envie à mon écoute d'habiter là ?

C’est au compositeur de s’efforcer de faire aimer au public les sons qu’il entend ou conçoit en lui-même : aucun baratin de propagande ne parviendra à me convaincre que c’est au public de se plier et de s’adapter à des sons auxquels il recevrait l’injonction d’adhérer spontanément, au motif qu’ils sont nouveaux.

Et pour lesquels il serait sommé d’éprouver tendresse, amour et passion, au motif que c'est ça, la modernité.

Si la mélodie est en soi un dédain de la modernité, je lui dirai ce que le cheikh Abdel Razek ordonne à l'infâme Olrik, à la fin du Mystère de la grande pyramide :

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, musique, musique contemporaine, rap, slam, techno, électro, jazz, arnold schönberg, anton webern, alban berg, rigoletto, giuseppe verdi, la trouvère, ivo malec, györgy ligeti, grame lyon, james giroudon, pierre-alain jaffrenou, dominique dubreuil lyon, auditorium maurice ravel, françois bayle, daniel kientzy, king arthur purcell, anacréon rameau, eugène onéguine, tchaïkovski, les troyens berlioz, vingt regard sur l'enfant jésus, olivier messiaen, roméo et juliette berlioz, e.p. jacobs, le mystère de la grande pyramide, blake et mortimer, cheikh abdel razek

lundi, 02 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

3

Dans le domaine de la musique, le cataclysme a été particulièrement brutal. J’ai tellement (de mon point de vue) abordé la question que j’ai l’impression de me répéter. Tant pis. Que s’est-il passé, dans la musique, par exemple avec le trio de l’école de Vienne (Schönberg, Berg, Webern) ?

Sans vouloir faire mon pédant, je pense à la frénésie d’innovation qui a touché la peinture, la musique et la poésie dans la deuxième moitié du 19ème siècle : la mélodie continue de Richard Wagner, le divisionnisme des couleurs de Claude Monet, le vers libre de Jules Laforgue.

Aujourd'hui, on appelle ça, de façon fort anodine, de "nouveaux moyens d'expression". A l'époque, c'était tout à fait déstabilisant. On s'est rendu compte qu'en fait, ça ne l'était pas plus que l'avènement de la civilisation industrielle dans son ensemble. Et cette révolution-là est sans doute la seule à avoir réussi, triomphé, à s'être imposée comme nouvel ordre mondial.

Tout le monde semble avoir admis, dans les milieux « informés », que ceux qui viennent après les prédécesseurs ont de ce fait le devoir de faire quelque chose de différent. D'oublier ce qui leur a été laissé par eux. D'ajouter par force quelque chose à l'héritage, dans un geste non dénué de rejet et de négation. On ne veut surtout pas imiter : il faut être soi-même !

L'évolution innovante était jusque-là une conséquence des activités humaines. L'innovation est devenue un but en soi, un objectif obsessionnel, le seul principe. Dans la grande compétition mondiale, l'innovation est une condition de la survie. « Développement personnel », c'est un impératif. « Deviens ce que tu es » est désormais un Graal. Quelle farce, quand on y pense, et quand on pèse la valeur d'un individu dans l'économie marchande.

Le schéma qui s’est imposé dans tous les esprits et dans tous les domaines de la civilisation est celui du Progrès, de l’évolution, du changement permanent : aller de l’avant. On ne sait pas vers quoi, mais allons-y, marchons. C’est le mot d’ordre, en fin de compte, dicté par le 20ème siècle. On en a vu les cataclysmes ailleurs que dans les guerres, la Bombe, les camps : la peinture abstraite, la poésie dadaïste, la musique sérielle. Table rase.

Conséquence dans les arts en général, et dans la musique en particulier : ce qui était le simple seuil d’un lieu où l’on entrait quand on acceptait de se faire initier (ou qu’on recevait l’éducation pour) est devenu un fossé qui n’a cessé de se creuser entre les faiseurs et le public. Les premiers ont cessé de produire en pensant que ce qu’ils faisaient était destiné à être ensuite vu, lu ou entendu par le second.

L’atelier du peintre, du poète et du compositeur sont devenus des laboratoires, où ils ont expérimenté des formules jusqu’alors inconnues. Orgueilleusement retirés derrière les parois de leurs vases clos, ils ont cessé de respirer le même air que le public, ils se sont alors considérés comme des inventeurs, des savants, touillant dans leurs cornues et autres athanors des alliages inédits de substances, pour voir ce qui en sortait. Avec l’espoir de pouvoir observer un jour, au fond de leur creuset, on ne sait quel or.

Dans le domaine musical, on a commencé par réduire en poussière la tonalité, l’agencement hiérarchique des intervalles, bref, tout ce qui avait fait de la musique, pendant quelques siècles, un bien commun aux musiciens et au public. Première manifestation de dadaïsme musical, comparable à la méthode de composition poétique de Tristan Tzara, qu’Henri Bosco tournait en dérision dans Pierre Lampédouze.

Bosco se paie la tête de Tzara, mais aussi du pape du surréalisme, André Breton : la dernière ligne est un classique "cadavre exquis".

Edgard Varèse poussa le bouchon un peu plus loin, dont on est prié de considérer le Désert de 1954 comme une œuvre musicale à part entière. Le langage musical a continué à « s’élargir », faisant feu de tout bois : l’électronique a permis à Martenot ou Theremine d’inventer vraiment de nouveaux sons, mais c’étaient d’abord des ingénieurs. Je me demande s’il n’y a pas un peu de sérendipité dans la mise au départ de leurs appareils. Les synthétiseurs de sons (Moog, Korg, Roland, …) sont des extensions de la chose.

Le dernier pas à franchir le fut par Pierre Schaeffer, qui a résumé son programme dans son Traité des objets musicaux. Rien que le titre indique assez l’intention du monsieur. Selon lui, dans la musicon (autre branche de l’arbre qui a donné l’arcon), tout est bon, à commencer par les sons possibles, que le magnétophone permettait d’enregistrer ce qu’on entendait dans la nature, dans la rue, dans les usines, etc.

On ne peut rien contre l’évolution, on n’a pas le droit de s’opposer au Progrès, à l’innovation, au perpétuel besoin humain d’inventer du nouveau. C’est ce qui se dit. Eh bien je dis non. Je refuse de faire mon colocataire du cataclysme artistique érigé en principe. Je refuse d’habiter dans des sons qui prennent mon oreille à rebrousse-poil.

Plus généralement, je tiens pour peu de chose tous les petits messieurs du monde de l’art qui, sous couleur de « création » et d’ « innovation », se font un métier de produire des œuvres, des spectacles « dérangeants » pour le destinataire, tous ces gens de théâtre aussi (opéra compris) qui croiraient déchoir s’ils n’imposaient pas au spectateur les multiples formes d’agression qui leur passent par l’esprit.

Leur arrogance est grande.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : désolé, il y aura un supplément.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, culture générale, arts, école de vienne, schönberg, anton webern, alban berg, richard wagner, claude monet, jules laforgue, henri bosco, pierre lampédouze, tristan tzara, andré breton, poème dada, edgard varèse déset, onde martenot, onde theremine, pierre schaeffer, traité des objets musicaux

dimanche, 01 mars 2015

MORT DE LA MÉLODIE

2/3

Une exception notable : la chanson (à texte, chansonnette, variété, rengaine, pop, ce que vous voulez, mais obéissant à la loi « paroles-et-musique »). A cela une raison : il est impératif de plaire si l’on veut vendre, seule condition de survie. Or ce qui plaît, selon toute apparence, c'est précisément la mélodie. Vous me direz que ce qui plaît au grand nombre, c'est sûrement du bas de gamme. Indigne des esprits de qualité. C'est du vulgaire commerce, n'est-ce pas. La mélodie, c'est bon pour le peuple, n'est-ce pas.

Pour le reste, de la musique savante aux musiques « festives » (pour dance floors) ou « de banlieue » (rap, slam), question mélodie, c’est nada, nib de nib, peau de balle et balai de crin. Ou alors il faut 10 ans de Conservatoire pour être capable d’en reconnaître le souvenir qui traîne ici ou là, savamment dissimulé.

Finis, les airs capables de s’incruster dans la mémoire de ceux qui les entendent, heureux ensuite de les chanter sous la douche, au volant, en marchant dans la rue ou en s'efforçant de repérer les boîtes de sardines à l’ancienne « Connétable » sur les rayons du supermarché. Et je m’interroge : comment se fait-ce ? Que diable signifié-ce ? Est-ce être complètement momifié, carrément fossilisé ou culturellement moisi que de déplorer amèrement cette disparition de la mélodie ? Qui a kidnappé la mélodie ?

Même si la musique, depuis le début de l’histoire humaine, n’en a pas toujours comporté, ou de très rudimentaires, celle qui s’est déposée dans ma mémoire, celle qui me constitue et qui n’est pas pour rien dans la formation de mon esprit tel qu'il existe présentement, repose principalement sur la mélodie.

Et du vaste fatras mélodique qui encombre mon cerveau, ne cessent de surgir à l'improviste, par réminiscence ou association, les airs les plus divers, les plus imprévus, et ça va du grégorien à la dernière chanson à la mode entendue à la radio. Je n’en démords pas : c'en est au point qu'une musique sans mélodie me semble aujourd'hui, au minimum, une incongruité.

Dans sa chronique du 1er septembre 1964, dont je citais le début il y a peu (« Ça faisait longtemps »), Alexandre Vialatte écrit ceci au sujet des romans que son métier de critique l’amène à lire au fur et à mesure des parutions : « Ce qu’il y a de curieux, c’est que ces romans reflètent encore un univers civilisé à une époque où la planète n’obéit plus à aucune règle, où elle ne fait plus que céder partout à des pressions purement cosmiques, zoologiques, au séisme, au volcan, à la bestialité, et n’est plus gouvernée, sauf en de rares endroits, que par la famine et le massacre, le raz de marée, l’imposture, la haine, le racisme et l’anthropophagie, présentés sous des mots savants, comme des systèmes cohérents et logiques.

Jamais siècle ne fut livré à une plus noire barbarie ». Il constatait (il y a cinquante ans) l’effarant divorce que le 20ème siècle avait consommé entre le livre et le journal. Entre la littérature et les événements de la réalité. Entre l'art et la vie quotidienne.

J’ai l’air de sauter du coq à l’âne ? Peut-être. Mais voilà : je suis tenté de faire un parallèle entre cette barbarie dont se désole le grand écrivain, cet homme à la haute culture (s’il voyait où on en est aujourd’hui !) et le séisme qui a ébranlé l’Europe jusqu’à ses fondations culturelles et artistiques. La figure a à peu près disparu de la peinture. La règle métrique a disparu de la poésie. La mélodie a disparu de la musique. C’est particulièrement flagrant aujourd’hui, et dans toutes sortes de musiques.

Le 20ème siècle est un siècle de cataclysmes politiques, je n’insiste pas. Mais il a aussi connu des cataclysmes esthétiques. Je ne m'attarderai pas trop sur ce qui s’est passé dans la peinture et dans la poésie, pour voir ce qu'il en est dans la musique. Juste le temps d’observer que ce qui caractérise les changements, c’est selon moi, disons la mise à distance du destinataire. Il faut le reconnaître : depuis le début du siècle dernier, le destinataire des œuvres a disparu du paysage de leurs créateurs. Ceux-ci ont coupé les ponts avec les gens auxquels leur travail s'adresse.

Les peintres, les compositeurs et les poètes ont inversé la charge de l’effort, en empêchant les récepteurs d’accéder directement à leurs œuvres, d’adhérer spontanément à ce qu’ils voient, entendent, lisent. Les créateurs se sont enfermés dans des laboratoires. Moderne alchimiste, chacun d’eux a inventé sa recette pour fabriquer son or. A charge pour le public de comprendre au bout de quel circuit alambiqué tombaient les gouttes de l’alcool ainsi produit.

Cette mise à distance du spectateur, de l’auditeur, de l’amateur, consiste en un refus de la perception directe, de la sensation immédiate. Le message envoyé par l’artiste au destinataire est assez clair : « A toi de te mettre à ma portée ». Et tant pis pour celui qui ne « comprend » pas. Je trouve ahurissant le discours hautain et arrogant, suintant le mépris, de tous ceux qui, se piquant de modernité, regardent de très haut les commentaires laissés par des gens simples sur les pages du « livre d'or » de certaines expositions, du genre "mon chien" ou "un gamin de cinq ans en ferait autant". Aucune remise en question, chez ces artistes, mais une certitude : aux autres de gravir la pente qui mène à leur œuvre.

On pourrait aussi voir dans cette façon de faire un moyen pour les milieux de l’art de compenser l’énorme mouvement de démocratisation culturelle qui a traversé tout le siècle. De sélectionner sa propre élite. Un moyen de conserver la distinction entre l’élite des amateurs et le vulgum pecus des béotiens, ceux qui ne « comprennent » pas.

Avec la vague bien connue de snobisme de tous ceux qui font semblant d’être dans le coup. J’ignore si c’est toujours le cas, mais j’étais frappé par un fait, à l’époque où je fréquentais beaucoup les expositions d’avant-garde : les visiteurs qui n’étaient pas entièrement vêtus de noir faisaient figure d’exotiques. J’étais un exotique.

Et je me demande si ce mouvement de mise à distance des publics par rapport aux œuvres n’est pas conforme à ce qui se passe dans tous les domaines où se conditionne l’existence du plus grand nombre : d’un côté les masses manœuvrables, de l’autre les connaisseurs, les experts, les spécialistes. Vous comprenez, le monde est devenu tellement complexe, mon bon monsieur. Vous n’avez plus qu’à vous en remettre à ceux qui savent pour la gestion des choses qui vous concernent : vous n’avez plus de prise sur elles.

Artiste, homme politique, c’est devenu des circuits à part entière. Si vous n’avez pas le diplôme pour être admis dans le réseau, vous fermez votre gueule.

Je n’ai pas le diplôme, j’ouvre ma gueule : j’ai tout faux.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, rap, slam, conservatoire de musique, alexandre vialatte, chroniques de la montagne