lundi, 29 janvier 2018

POURQUOI LA CROIX-ROUSSE ?

POUR ÇA !

Rue des Pierres plantées. Trop de monde le dimanche après-midi. La faute à la Grande-Côte, qui assure le drainage.

Rue Pouteau. Là on est sûr d'être plus tranquille.

Boulevard de la Croix-Rousse. Au fond le Mont Blanc, juste à côté du "Gros Caillou"..

Trois raisons, parmi beaucoup d'autres.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse, montée de la grande côte, gros caillou

vendredi, 26 janvier 2018

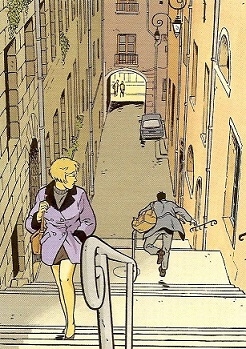

LA BD EN VISITE A LYON (5)

Aujourd'hui : sa Majesté JACQUES TARDI débarque à Lyon.

Cela commence en gare de Perrache en 1941.

Nul besoin de faire les présentations : Tardi domine le paysage (en compagnie de quelques anciens toujours vivants). Il n'a plus rien à prouver depuis lurette. Et je n'ai pas grand-chose à en dire, puisque ses dessins se passent de commentaires et que ses récits, de Adieu Brindavoine et Rumeurs sur le Rouergue à Moi, René Tardi, en passant par Le Démon des glaces, Adèle Blanc-Sec et les adaptations de Léo Malet, Jean-Patrick Manchette, Daniel Pennac (l'étrange et dérisoire La Débauche, où un tigre de zoo est mis au service d'une vengeance, si je me souviens bien) ou de Géo-Charles Véran (l'implacable Jeux pour mourir) ont assis l'autorité du puissant narrateur visuel.

Je place à part l'énorme travail que Jacques Tardi a consacré à la guerre de 1914-1918, par lequel l'auteur a tenté de venger (mission impossible : ils ne seront jamais vengés) les millions de morts, toutes nations confondues, en leur élevant un cénotaphe digne de la boucherie industrielle à laquelle ils ont été sciemment envoyés (mais c'est la mort qui avait le plus gros appétit).

Je lui pardonne de n'être pas un Lyonnais pur sucre (« Tout le monde peuvent pas être de Lyon, il en faut ben d'un peu partout », dit La Plaisante sagesse lyonnaise de Catherin Bugnard), même s'il a fait un tour par la rue Neyret (ancien siège de l'Ecole des Beaux-Arts).

Rue Bellecordière (= Louise Labé).

Je lui sais grand gré d'avoir refusé de se faire introniser "Légionnaire d'Honneur" (dans le cerveau de quelle infâme limule mentale l'idée a-t-elle germé un jour ? La limule étant ce crustacé – pardon : cet arthropode – géant qui envahit un jour les aventures d'Adèle Blanc-Sec – la même qu'Alfred Jarry qualifie de « bête marine la plus esthétiquement horrible », pas Adèle, la limule !).

Est-ce bien Tardi et sa femme qui font le coup de feu sur les barricades de la Commune (tome 3 de la série Le Cri du peuple) ? Je me suis demandé.

Il a épousé en 1983 (dit l'encyclopédie en ligne) Dominique Grange, fille d'un ophtalmologiste renommé (Jean si je me souviens bien) qui officiait Boulevard des Belges, grand monsieur qui vous examinait avec une gravité bienveillante, et qui était l'ami de mon grand-père, le docteur Paliard.

Les Brotteaux.

A vrai dire, Tardi ne parle pas souvent de Lyon dans ses bouquins, mais quand il le fait, c'est comme s'il y avait toujours vécu. En vérité, sauf ignorance de ma part, il en parle dans 120 Rue de la gare, et nulle part ailleurs.

Il n'y a plus de bistrot passage de l'Argue.

Bon, ce n'est pas lui qui manifeste son humeur contre Lyon (« Putain de brouillard ! Putain de ville ! »), c'est Léo Malet, l'auteur du roman,

Pas si gâteux que ça, si j'en crois ses lectures (supposées).

qui fait dire à son Nestor Burma du mal de notre ville, quand celui-ci sort en balade de l'Hôtel-Dieu où il se remet de quelques blessures (il a failli passer sous le train démarrant de Perrache, en voulant en descendre).

Le péristyle de l'Opéra, bien avant Jean Nouvel.

Le séjour forcé de Burma dans la "capitale des Gaules" donne l'occasion à Malet-Tardi de livrer un portrait de la ville, qu'ils revêtent d'une tonalité étonnamment homogène, quoique peu engageante : le brouillard, l'humidité, le pavé luisant, tout y est déprimant. C'est du dessin en noir sur fond gris, avec très peu de blanc.

Le superbe pont de la Boucle.

« Cette charipe de brouillard » (vous savez, ce truc épais et jaunâtre descendu des Dombes qui a joué des tours au Glodius et au Tony qui, ayant éclusé bien des pots (on mesurait au mètre de comptoir), descendaient la rue Pouteau pour aller aux Terreaux « droits comme des bugnes » et qui se sont retrouvés à la Doua) baigne toutes les scènes extérieures d'un halo poisseux. Peut-être à l'image de l'intrigue, dont je ne me soucie pas ici. Disons juste que Burma croise au Stalag XB le chemin d'un drôle d'amnésique qui va le mener plus loin qu'il pensait, dans une drôle d'affaire. Et même une affaire pas drôle.

La Ficelle Croix-Paquet avec son "truck", et la gare du même nom.

Ce qui est sûr, c'est que Lyon, tout triste qu'il soit, existe fortement dans le dessin de Tardi. Contrairement à ce qu'on trouve chez Kraehn et Lacaf, dont je parlais dernièrement, la cité est rendue de façon furieusement "ressentie". Elle en acquiert une présence presque tactile et désolée. Attention, c'est le Lyon des années 1940, une sacrée contrainte pour la documentation (Tardi est né en 1946) : il y a des îlots de galets et de gravier au milieu du Rhône, la ligne 7 va de Perrache à Cusset, les voitures circulent à double sens rue de la République et accèdent sans problème à la gare, l'Hôtel-Dieu est un hôpital (et pas un hôtel 5 étoiles), il n'y a pas (encore) de tunnel sous la Croix-Rousse, etc. Tardi est documenté, qu'on se le dise.

La gare de Perrache, accessible aux voitures.

On se dit qu'il s'est beaucoup baladé. On reconnaît la rue de la Bombarde, on reconnaît la rue de la Monnaie, avec son trottoir et ses dames dessus,

on reconnaît la rue Eugène Pons, avec son escalier au fond, où habitaient M. et Mme L.-R., un couple de professeurs de philo. Il adresse même un salut fraternel à la rue Petit-David et à l'Adrienne qui y régnait, femme ô combien d'Expérience. Ce Lyon-là est à proximité immédiate et parle la même langue que moi.

Adrienne pas loin de sa librairie de la rue Petit-David (mais ce n'était pas en 1941), un vrai lieu de perdition pour les amateurs de BD : retour d'Angoulême, elle vendait 150 francs – une somme à l'époque – le capitaine Cormorant d'Hugo Pratt en sérigraphie. J'avais plongé. J'étais fou de Pratt, que j'avais découvert dans Pif Gadget, mon petit frère y était abonné. Aux avant-dernières nouvelles, il est coté 900 euros (le Pratt, bien sûr, pas mon petit frère). Merci Adrienne.

Le plus convaincant, dans la façon dont Tardi aborde la ville de Lyon, c'est qu'il n'y passe pas en simple touriste : il s'y attarde, il détaille, il insiste, il savoure (avec une moue de dégoût, mais quand même) : son pont de la Boucle n'est pas un simple figurant (c'est un exemple parmi bien d'autres).

L'ancienne BM de Lyon, non loin du chevet de la cathédrale, où l'on attend 8.000 personnes ce matin pour les obsèques de PAUL BOCUSE. J'y serai, mais juste en bas de la tour des cloches, pour entendre la grosse voix d'Anne-Marie, celle qui retentit pour honorer les défunts (ci-dessous, on n'est pas obligé d'écouter les 9' et quelque). Faites juste l'expérience, si vous êtes sensible à la magnificence d'un son à écouter pour lui-même : attention : juste sous la tour des cloches (un "clocher", quoi : c'est à gauche quand on regarde la façade).

Résultat des courses : en fait de 8.000 personnes, j'ai vu place Saint-Jean environ 150 parapluies qui se couraient après, protégés par autant de CRS et de militaires et autres gendarmes, et à un micro éberlué qui me demandait si j'étais triste, j'ai aussitôt répondu : « Non, je viens juste écouter le bourdon de Saint-Jean ». C'était vrai, mais en fait de bourdon, une armada de hauts-parleurs déversaient à l'extérieur une improvisation à l'orgue qui a failli me gâcher le plaisir. J'ai refait le tour (pas question de traverser sans "accréditation") pour aller faire le poireau sous le clocher, place Sainte-Croix. J'ai quand même eu le concert dont j'étais probablement le seul auditeur. Dommage, on fait sonner Anne-Marie une quinzaine de fois par an, paraît-il, alors autant en profiter, non ?

Par exemple, pour qui a rendu visite à des proches à l'Hôtel-Dieu, avant même toutes les rénovations des lieux, je veux dire à l'époque d'avant les chambres, ce qui est mon cas, c'est comme si on y était, sauf qu'entre-temps, chaque lit de la salle immense avait été doté de rideaux censés isoler le malade du regard des autres (mais pas du brouhaha permanent, ou des odeurs).

Bravo à Nestor Burma, capable de descendre de face et les mains dans les poches l'escalier qui mène au bas-port : ce n'était pas à la portée de n'importe qui, vu l'angle.

Même chose pour l'ancienne gare des Brotteaux (désormais salle des ventes) ou pour le Pont de la Boucle (belle architecture métallique maintenant détruite). Burma va même se balader sous le péristyle de l'Opéra, c'était bien avant Jean Nouvel, au temps qu'on y trouvait encore des échoppes : côté Puits-Gaillot des tutus et chaussons de danse, des bouquins (mes premiers Jerry Spring et mon Bergson du centenaire aux PUF), des pipes du pipier Nicolas et, du côté Joseph-Serlin, tout pour la philatélie. Tardi ne va pas jusqu'à dessiner la vespasienne à l'angle de la rue Luigini. Tant pis. De toute façon, il n'y a plus de vespasienne à Lyon : Decaux et la publicité en ont fini avec l'édicule pissatoire, maintenant il y a de la place pour huit.

Le Rhône au pont Morand, sur fond de place Tolozan, quai Saint-Clair et colline de la Croix-Rousse mangée par le brouillard.

De la page 21 à la page 107 de 120 rue de la Gare, Tardi vous fait donc visiter Lyon en vous répétant que c'est une « putain de ville », mais de telle manière que ça donne envie de se sentir chez soi.

Voilà ce que je dis, moi.

Note : je ne résiste pas au plaisir de citer une vignette de la page 174, où Tardi s'offre la tête de deux philosophes célèbres, présentés comme un « couple insignifiant », aujourd'hui enterrés au cimetière du Montparnasse.

Si la dame ressemble à une de ses photos de "jeune fille rangée", l'auteur renvoie le monsieur à un anonymat mérité de bon gros à lunettes (au physique de crapaud dans la réalité). Dans La Variante du dragon, Golo, plus explicite et fidèle si l'on veut, n'y était pas allé de main morte.

Allez, encore un petit coucou à un vieux de la vieille de la flicaille familière, à qui il fallait toujours cinq minutes de plus à la télé pour trouver la solution de l'énigme, et qui ne s'appelait ni Thomas, ni Petit.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, jacques tardi, 120 rue de la gare, lyon, croix-rousse, perrache, hôtel-dieu, la plaisante sagesse lyonnaise, catherin bugnard, adèle blanc-sec, le cri du peuple, commune de paris, lyon boulevard des belges, dominique grange, gare des brotteaux, dombes, les terreaux, la doua, kraehn, lacaf, librairie expérience adrienne, paul bocuse, bourdon saint-jean anne-marie, docteur paliard, léo malet, enterrement paul bocuse lyon, obsèques paul bocuse lyon, simone de beauvoir, jean-paul sartre

mercredi, 24 janvier 2018

LA BD EN VISITE A LYON (4)

Aujourd'hui, un nommé LACAF.

Parmi les BD dont le récit est situé entre Rhône et Saône, il en est une dont le style de dessin ne me plaît guère : rien à voir avec la "ligne claire". L'auteur a le trait épais et le contraste accusé jusqu'à l'expressionnisme, la couleur un peu crade, grasse et glauque. Il tire le décor et les personnages vers un réalisme exacerbé, parfois jusqu'à la violence. L'ensemble ne craint pas de flirter avec la vulgarité. C'est du moins ainsi que je lis la série Macadam de Lacaf (il semblerait que ce soit son vrai nom). Simple question de goût.

Champ / contre-champ passage Thiaffait, entre Burdeau et René-Leynaud : rien à dire. Avec (en bas) le bout de l'escarpin du malade mental en uniforme de travelo (mais le flic en bas, flanqué de Malika et Farida, deux frangines qui ne se supportent plus à l'idée de s'être succédé dans son lit, ne sait pas que c'est lui).

On se dit que le sujet n'est pas pour rien dans le choix du style : l'inspecteur Klein (il ne nous laisse pas ignorer qu'il est juif, il évoque avec son père les enfants d'Izieux, « juste avant que Barbie n'envoie tous les enfants à la mort ... en 44 ») est lancé à la poursuite d'un tueur en série particulièrement retors, expéditif dès qu'il s'agit d'échapper à la poursuite, et qui ne recule devant rien, peut-être parce qu'il n'a plus rien à perdre. Il ne faut pas moins de trois épisodes pour en finir (dans le sang) avec le sinistre personnage. Seul le troisième et dernier se déroule dans la "capitale des Gaules", et dans le trente-sixième dessous des bas-fonds sociaux.

L'inspecteur Klein monte à la Croix-Rousse par la rue Saint-Marie des Terreaux, puis redescend de Fourvière par la montée des Chazeaux, après avoir causé avec son père (par téléphone) sur l'esplanade.

Personnellement, j'adhère peu à l'histoire, trop "spéciale" si l'on veut, au point de tomber dans la caricature : prenez un assassin complètement à la masse, en liberté dans la bonne ville où coule le beaujolais, faites-en le fils dégénéré de Fernandez, un ancien "soldat" de l'Algérie française auquel quelques musculatures (le sergent Alsarès) sont restées fidèles, faites revenir avec un ponte des Renseignements Généraux, le tout baignant dans la soupe illégale des plus belles fleurs de la pègre lyonnaise, agitez, chauffez, c'est prêt à servir.

Un rodéo rue Grognard, qui finit tranquillement en compagnie du ponte des RG, juste au-dessus de la rue des Fantasques, véritable balcon avec vue imprenable. Les Fantasques, ce fut aussi un excellent restaurant où, pour bénéficier de la vue, il fallait s'y prendre très à l'avance.

Rien que l'énumération à la page 37 des "honorables confréries" de l'agglomération fait bien marrer et vaut son pesant de gibelotte à la Bocuse, tout y passe et tout le monde répond à l'appel de "Georges", celui qui réussit à unifier ce beau monde en une assemblée qui diffère en tout point de celle qu'on trouve à la fin de Tintin en Amérique (on comprend l'expression "ligne claire") : « Je peux compter sur la participation de tous ? Les dealers ? - O.K. !... - Les gosses roumains et yougos ? - O.K. ! - Les putes ? - O.K. ! - Les travelos et les pédés ? - O.K. ! - Je m'occupe des jeux clandestins, des clubs et des bordels ! Au boulot ! ». Arrête, on n'en peut plus, coco ! Ils sont unanimes pour dire avec Georges : « Ça veut dire : si on le trouve, on le bute ! C'est clair, non ? ». Il faut les comprendre, ces braves gens : ce malade commence à semer une pagaille noire dans leurs petites affaires. Ce sont des gens d'ordre et au besoin, ils font le ménage.

On a changé de monde.

Alors le Lyon de Lacaf, maintenant ? Je dirai la même chose que pour Kraehn : un Lyon parcouru à grandes enjambées, et qui ne sert que de toile de fond. Avec cette différence notable que Lacaf présente beaucoup plus de lieux identifiables que Kraehn. Mais avec quelques menues approximations en passant.

La première est plus une interrogation qu'une affirmation, à propos de la "ficelle" de Fourvière : ce funiculaire est un couple de voitures tenues par un câble ("ficelle") d'acier, qui se croisent au milieu de la pente sur une partie dédoublée de la voie. La gare supérieure abrite le moteur et les poulies qui mettent les deux voitures en mouvement : quand l'une monte, l'autre descend. La question est la suivante : qui conduit ? Il me semble bien que l'initiative revient à une personne depuis une cabine centrale de contrôle, et que le rôle des employés assis dans les deux cabines se réduit à fermer les portes et à signaler au micro que tout est prêt pour le départ. Celui-ci serait donc donné de l'extérieur, l'employé n'étant un "conducteur" que par abus de langage. Si je ne me trompe pas, le "conducteur" peut sans doute freiner d'urgence au cas où, mais il n'a aucun moyen de remettre en route à son gré, comme Lacaf le raconte dans la scène finale (on ne confie aucun véhicule à deux "conducteurs").

Autres approximations, quand il montre la bibliothèque universitaire de Lyon II, incendiée en 1999,

Il y aurait comme du flou dans la toiture incendiée (ci-dessous photo Sylvestre en 1886) : tout le monde peut admirer le superbe double arrondi latéral du toit.

ou l'appartement de canut que le héros retrouve sans trop d'émotion (il est originaire de par là) : « ... et mon appart sous les toits, haut de plafond parce qu'on y entassait les métiers à tisser et les ouvriers qui couchaient sur place pour un salaire de misère ... ». Soit dit en passant, on ne connaît guère à la Croix-Rousse d'appartements de canuts qui soient situés sous les toits, justement à cause de la hauteur (4 m. pour le métier). Il s'agit de s'entendre sur "haut de plafond".

Y a du flou dans le canut (notez la hauteur relative des personnages, les tomettes au sol et l'échelle pour monter à la soupente-chambre à coucher : là, on peut dire que c'est "haut de plafond").

En dehors de quelques cartes postales (Terreaux, Bellecour, le Rhône, ...), l'auteur s'efforce de disséminer dans son récit des "petits faits vrais", mais toute proportion gardée, cela donne plutôt l'impression de ce qu'un sénateur-maire présente comme l'indispensable "ancrage local" pour bien montrer qu'il tient à garder ses deux mandats, et que la règle du non-cumul, il s'assied dessus (n'est-ce pas, M. le ministre Collomb ? Au fait, touchez-vous toujours votre rémunération de sénateur ?).

La "Ficelle" de Fourvière, avant l'assassinat du dingue par les anciens copains de son père. Pour "après", voir l'image de couverture, tout en haut.

Entendons-nous, je ne critique pas la volonté de faire "couleur locale", mais ce Lyon-là manque un peu de "ressenti". La gare de Perrache est parfaite, y compris la traversée du "blockhaus" de Louis Pradel jusqu'à la place Carnot, qui rend parfaitement la violence immédiate et absolue du criminel poursuivi ; le champ / contre-champ pour présenter le passage Thiaffait est parfait (voir plus haut).

Ci-dessous, les vignettes (p.28-29) dans l'exacte suite (à une exception près, voir plus haut) qui défrise ma topographie croix-roussienne.

1

2

3

4

Droit en face, sur la rive gauche, la petite place d'Helvétie : est-il possible qu'on se trouve dans la montée du Boulevard ?

5

Il faut reconnaître ses erreurs : cet escalier se situe dans le haut de la rue Magneval.

J'avoue mon insuffisance, et adresse mes excuses à Lacaf pour avoir en l'occurrence ignoré un détail que je connaissais par cœur. Une absence, quoi.

6

7

8

9

Mais franchement, je n'ai pas compris l'itinéraire suivi par la moto de l'inspecteur Klein : on le suit dans le "direct Croix-Rousse", entrée et sortie, et jusqu'au monument Sully Prudhomme de la place Bellevue, mais après ? Où Lacaf est-il allé chercher le long escalier rectiligne (5) emprunté par le héros, surtout qu'arrivé en bas, il se retrouve juste en dessous de l'église Saint-Bernard (qui est presque à l'altitude du plateau), nez à nez avec les fachos (par où est-il remonté ?), puis bascule dans l'escalier de la rue Grognard, où la voiture des poursuivants se fracasse ? Il fallait tordre la réalité pour les besoins du rodéo ? Bof.

Moralité : la Croix-Rousse est un quartier bien compliqué.

Voilà ce que je dis, moi.

mardi, 23 janvier 2018

LA BD EN VISITE A LYON (3)

Aujourd'hui JEAN-CHARLES KRAEHN.

Il n'y a pas beaucoup d'auteurs de BD, à ma connaissance, qui se soient intéressés à Lyon dans les histoires qu'ils racontent. J'ai parlé récemment d'Olivier Berlion (ici), qui donne la vieille cité pour cadre à ses intrigues, seul (Rochecardon - Histoires d'en ville, Glénat, trois tomes) ou sur des scénarios d'Eric Corbeyran (Sales mioches, Casterman, sept épisodes parus).

Cette dernière série, qui "marchait" paraît-il assez bien, s'est interrompue pour une raison que j'ignore, et ce qui en restait, du moins à ce que m'a dit un bouquiniste spécialisé, aurait été envoyé au pilon. Si c'est bien vrai, c'est bien bête : le dessin de Berlion donnait une vraie vie aux pentes de la Croix-Rousse, entre Rhône et Saône (et presque jamais au-delà des Terreaux), et savait vous entraîner dans des bambanes de l'île Barbe (Saône) au cours d'Herbouville (Rhône) en passant par les traboules des pentes.

Carte postale 1 (vignette inaugurale de la série) :

l'ancienne bibliothèque municipale de l'avenue Adolphe Max, avec Fourvière qui veille dessus.

Ah les traboules ! Bon, les touristes en connaissent UNE (ou plutôt une suite, quasi-obligée) : celle dont leurs grappes disciplinées parcourent l'itinéraire compliqué, et qui va de la cour des Voraces (place Colbert) à la place des Terreaux, après être passée par les rues Imbert-Colomès, Tables-Claudiennes, Burdeau, René-Leynaud, Capucins et Sainte-Marie-des-Terreaux, presque toujours à l'abri de la pluie. Au 10 rue des Capucins (mes excuses : c'est au 6), ils traversent une grande cour intérieure, au fond à droite de laquelle, juste avant l'escalier vers la petite place des Capucins (où mon copain WHKL n'oublie jamais, chaque fois qu'il redescend par la Grande-Côte, de pisser contre la porte de la secte "Scientologie"), on voyait l'enseigne de l'imprimerie Cretin. Au bas de l'escalier de Sainte-Marie des Terreaux créchaient les ambulances Cornillon, dont on voyait en passant les véhicules blancs (des CX dans mes derniers souvenirs de la chose) stationnés dans une cour défendue par les deux battants béants d'une grille impressionnante.

Au bout de la rue Tramassac, l'ouverture de la rue du Bœuf avant d'attaquer la montée du Chemin-Neuf.

Mais à part cet itinéraire dûment balisé par l'Office de Tourisme et répertorié dans les guides, pour ce qui est des traboules des pentes, c'est nib de nib, peau de balle et balai de crin. Sauf erreur, toutes les portes et grilles qui, ouvertes, autorisaient autrefois le passage, ont été progressivement verrouillées. Puis ç'a été le tour des entrées d'immeubles de se munir de divers moyens de protéger la frilosité des habitants de toute intrusion des méchants. Mais trêve de bavardage : parlons BD.

Carte postale 2 :

Les pentes de la Croix-Rousse, vues d'en face.

La série policière aujourd'hui à succès Gil Saint-André a démarré en 1998 avec, au scénario et au dessin des deux premiers épisodes Jean-Charles Kraehn, qui a ensuite confié la partie graphique à Vallée. Le douzième épisode est paru : on ne change pas une équipe qui gagne (en fait, le dessinateur a changé plusieurs fois, ce qui, selon moi, n'est pas très bon signe). Je me contenterai de quelques épisodes initiaux du premier "cycle", ceux qui nous lancent sur des fausses pistes (un maniaque sexuel puis des kidnappeurs d'enfant, vils homosexuels par-dessus le marché) : l'action démarre en effet à Lyon, mais elle bifurque, à partir du troisième, vers la Suisse, après avoir fait étape en Bretagne puis en Belgique, ce qui nous éloigne du sujet.

La ficelle de Fourvière, avec un rhume à l'intérieur.

Pour faire vite, le héros se fait chourer sa meuf parce qu'elle a, sans le savoir, une sœur jumelle (la mère est une vilaine cachottière, mais elle va le payer cher), et qu'un dangereux réseau de méchants qui a les moyens kidnappe tous les vrais jumeaux qui passent à sa portée pour qu'un savant fou puisse faire des expériences, en vue de fabriquer « la pilule de jouvence éternelle ». Je passe sur les péripéties, finalement anodines.

Carte postale 3 :

l'immeuble du Vieux-Lyon qu'il n'est pas convenable de ne pas avoir vu, place neuve Saint-Jean. C'est là qu'habite la jeune beurette fliquette qui apporte son aide (et son corps à l'occasion) au héros.

Le héros est un jeune, beau, riche chef d'entreprise. En plus de sa belle réussite sociale, il est plein de talents : il a son brevet de pilote d'avion, il a une vieille voiture mais il tient avec maestria le volant de la Ferrari Testarossa qui lui tombe sous la main, il manie le pistolet avec dextérité, etc. En plus, il a une femme belle, intelligente et charmante, et une petite Sabine adorable. Il habite une belle villa moderne avec piscine, quelque part "sur les hauteurs de Lyon" (sans plus de précision, pas loin de la colline de Fourvière, mais pas loin non plus de l'épicerie de Lakdar, le "p'tit arabe", en bas d'une côte). Et ça finit par faire beaucoup pour un seul homme. Car on a le droit de trouver le portrait un peu "chargé".

Là, le héros dévale les escaliers du passage Mermet, qui donne sur la rue René Leynaud (poète lyonnais, fusillé par les Allemands en 1944, parce qu'ils n'aimaient pas les "terroristes"). J'aimerais beaucoup qu'on m'explique par quel miracle Gil Saint-André a fait, venant du vieux Lyon (voir image précédente), pour dévaler juste après les pentes de la Croix-Rousse.

En bas à droite on voit les quelques marches qui mènent à la cure de l'église Saint-Polycarpe. Les curés (ce n'étaient plus le père Béal et le père Voyant) avaient laissé pendant quelque temps un clochard installer son matelas sur un demi-palier. Il éteignait ses cigarettes dans un fond de bouteille en plastique rempli d'eau. Il avait effrayé la petite Juliette, qui s'était mise à trembler très fort, le jour où il m'avait hurlé, sans doute à cause de l'église voisine : « Va voir ton Seigneur ! », en élevant encore la voix sur "-gneur". On l'a un jour retrouvé mort de froid sur les marches de l'église.

Curieusement, Saint-André roule en Simca P60 (Aronde étoile 7), dont la production s'arrête en 1963, mais ce n'est pas encore un modèle "vintage" en 1971, quand le tunnel sous Fourvière est inauguré : ceci pour situer dans le temps. On doute quand même qu'elle puisse être immatriculée 5593 AY 69 en 1959 (début de la production), puisque les plaques du Rhône étaient déjà en AZ en 1958. D'ailleurs, on voit ici ou là des Renault "super 5", Peugeot 205 et Ford Transit : est-ce que ça fait raccord ? Pas évident. De même pour la Ferrari Testarossa : ne pas confondre avec la Testa Rossa de course des années 1950. Si elle est en un seul mot, elle est produite à partir de 1984, et c'est bien celle que Saint-André fauche au malfrat qui vient de se faire refroidir par les flics. Bon, je pinaille, j'ergote, je chicane sur les époques : après tout, pourquoi pas, admettons et passons sur les anachronismes, si c'en sont. Une petite frustration quand même du côté de la documentation.

Droit au sud par la rive gauche de la Saône et l'autoroute A7.

Au premier plan, de dos, la Simca P60 immatriculée 5593 AY 69.

Dit d'une façon plus générale, le Lyon de Kraehn est avant tout elliptique : la ville sert de toile de fond et de décor, mais ne joue pas de véritable rôle dans l'intrigue, contrairement à ce que font Berlion et Corbeyran, pour qui les pentes sont un personnage à part entière. L'auteur ne dédaigne pas les cartes postales, et le lecteur reste tant soit peu extérieur à tout ça, pas tout à fait comme un touriste, mais il y a de ça, tant le héros, partout où il passe, ne fait précisément que passer. La ville n'est pas "sentie".

La faute peut-être au caractère lisse du personnage principal, qui ne pose certes pas au super-mec (il prend des coups, il se foule la cheville, ...), mais un peu trop d'une seule pièce à mon goût, plein qu'il est de l'amour pour sa femme (mais enfin, l'inspecteur stagiaire, la beurette émancipée Djida a aussi des douceurs et des rondeurs bien placées, "qui vous mettent en forme pour la journée", comme dit son supérieur Fourrier : je suis assez d'accord avec Kraehn, quand ce n'est pas en papier), et aussi de candeur et de courage face aux épreuves.

09:00 Publié dans BANDE DESSINEE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bande dessinée, lyon, croix-rousse, vieux saint-jean, jean-charles kraehn, gil saint-andré, bd, olivier berlion, berlion rochecardon histoires d'en ville, éric corbeyran, berlion sales mioches, éditions casterman, fourvière, lyon traboules, cour des voraces, place des terreaux, ficelle de fourvière, ferrari testarossa, scientologie lyon place des capucins

vendredi, 19 janvier 2018

"FAKE NEWS", "CANARDS" ET AUTRES INSECTES NUISIBLES

On n'entend plus parler dans les médias que de "fake news". Plus personne n'ignore le sens de l'expression, popularisée depuis peu par (et autour de) l'extravagant et dangereux Docteur Clown qui gouverne les Etats-Unis et effraie le monde. Même le président de la République française s'y est mis : il veut faire une loi pour interdire et rendre impossible la propagation des "fake news". Est-ce bien sérieux, monsieur Macron ?

Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas la notion de "fausse nouvelle" : l'erreur ou le mensonge ne colonise que les esprits qui y sont préparés. Les fausses nouvelles, franchement, je m'en fous : c'est vieux comme le monde. Comme disaient les Grecs : quand l'élève est prêt, le maître peut venir. Si le maître (en l'occurrence "fesse-de-bouc", "touiteur", "hache-tag", etc.) est un escroc et l'élève un gobe-mouches, à qui la faute ? On ne peut pas empêcher les gens de croire. Je plaisante à peine. C'est dire la progression du mal. Mon propos n'est pas là, il concerne l'expression anglaise proprement dite.

Car j'avoue mon ébahissement : que reste-t-il de l'âme française ? Comment expliquer l'extrême mollesse, et même l'inconsistance de la résistance qu'elle présente face à l'irruption de l'occupant ? Je sais, on va me dire que je me fâche à retardement et que le problème ne date pas d'hier. Oui, il y avait moins de 1% de Résistants en 40-43 (mais 98% en 44). Oui, le Parlez-vous franglais ? de René Etiemble date de 1964 : un demi-siècle ! La France ? Combien de Résistants ? Combien de gobe-mouches ?

Je réponds que l'Académie française, nouvelle bâtisseuse de "Murs de l'Atlantique" pour protéger notre langue, s'est jetée à de nombreuses reprises dans la bataille de la défense côtière du vocabulaire français : en vain, le débarquement s'est poursuivi, par barges entières. A cause des "mauvais patriotes", accusaient les gardiens du temple. Apparemment, le nombre de "mauvais patriotes" n'a cessé de croître, au rythme de l'américanisation des esprits, profitant de ce que l'ennemi était déjà infiltré, implanté, disséminé.

Eddy Mitchell, promoteur de La Dernière séance, mémorable émission TV, ne jurait déjà que par westerns, S.F. et polars classiques américains : les ravages du "soft power" ! Sur 67 millions de Français au dernier recensement, combien y a-t-il d'Américains ? Jean-Marie Colombani le révélait le 13 septembre 2001 : « Nous sommes tous Américains ».

L'Amérique nous a libérés pour mieux prendre la place de l'occupant : pousse-toi d'là que j'm'y mette. Pacifique, souriant et plein de chewing-gum, d'images, de chocolat et de rock'n roll. Et chrétien par-dessus tout ça. Mais attention : protestant et puritain. Protestantisme, comme dit Philippe Muray : la foi catholique devenue folle (c'est dans Ultima necat I ou II). Et il y a encore des volontaires en France pour devenir de bons Américains. La preuve avec Macron. Tout ça ne me semble pas très catholique.

L'envahisseur a donc continué à envahir et, en dehors de quelques réussites dans la transposition dans notre langue des produits d'importation ("ordinateur" fait figure de trophée de victoire, îlot perdu au milieu d'un océan), après les anglicismes, c'est l'armée des américanismes qui a foulé de ses bottes le beau territoire de notre langue. Qui peut, et surtout qui veut l'arrêter ? Qui arrêtera les "fake news" ? J'en conclus que le mouvement est irréversible, tout comme, en d'autres temps, les Romains ont toléré, sur le territoire fraîchement conquis des Gaules, la survivance de mots et expressions idiomatiques propres aux peuplades arriérées qui y vivaient et aux langues qu'on y parlait (celtiques ou autres).

Dans un avenir que j'espère cependant lointain, le français connaîtra le même sort que le latin dans la France moderne et un jour, dans une France encore plus moderne, d'éventuels élèves d'éventuelles écoles du futur ouvriront des Gaffiot d'un nouveau genre pour étudier cette langue morte. Des professeurs de « langue et littérature ancienne » soutiendront doctement et avec véhémence qu'il n'est pas totalement inutile de connaître le français, même s'il n'est pas indispensable de le parler, en même temps que la littérature à laquelle il a donné naissance, face à des adversaires adeptes d'une modernité du futur qui, affirmant qu'il faut s'adapter, n'y verront que les vestiges vermoulus d'un passé dont on n'aura plus rien à faire.

"Fake news", donc, entend-on partout dans cette France moderne, où les esprits sont imprégnés d'Amérique, vassaux volontaires et dociles, autochtones déracinés dans leur propre maison. Comment voudrait-on que la silhouette et le portrait de la "personnalité française" n'aient pas été, sinon emportés par le flot, du moins amoindris et rognés aux entournures ? Il se trouve pourtant que ce qui survit de la langue française recèle depuis bientôt deux siècles un vocable très précis pour désigner toutes les fausses nouvelles qui paraissaient dans les journaux les moins sérieux. On (Nerval lui-même) appelait ces fausses nouvelles des "canards". Même qu'en 1915, des gens courageux, qui en avaient marre du bombardement d'informations bidon, eurent l'idée de se servir du mot pour fonder un nouveau journal, dont la raison d'être serait de contrer l'entreprise de propagande.

On n'appelait pas encore ça "fake news", du moins en France. Ils ont donc passé les menottes aux poignets de la propagande : ce fut le Canard enchaîné. Je ne suis pas sûr qu'ils pensaient alors en finir une fois pour toutes avec les mensonges de presse : à leur échelle, ils élevaient une digue. Je ne suis pas sûr non plus que l'érection du nom commun dépréciatif en nom propre flamboyant n'ait pas signé l'arrêt de mort des "canards" comme "fausses nouvelles". Peut-être aurait-il fallu appeler carrément le journal "Le Mensonge interdit", qui est le vrai sens d'un "canard" dûment "enchaîné" ? Ou alors "La Vérité" ? Bon, on sait ce que les Soviétiques ont fait de ce titre : l'organe officiel ne fut-il pas, orgueilleux et trompeur, La Pravda (= la vérité, mais à prendre dans le sens novlinguistique) ?

L'enchaînement hebdomadaire de tous les "canards" en circulation prit son grand départ en 1916. Et comme on sait, le volatile cancane toujours au milieu du marigot informatif ses coin-coin qui traquent les harcèlements, agressions, viols incessants que subit la vérité dans les mondes économique, politique, journalistique et autres. Cela fait donc un peu plus d'un siècle que les huit pages imperturbables et satiriques paraissent tous les mercredis, alimentées par un réseau anonyme de collaborateurs bénévoles et bien placés, pour désintoxiquer les lecteurs de la presse des fumées ingurgitées. Comme disait en son temps un certain Robert Lamoureux, humoriste : « Et le vendredi suivant, le canard était toujours vivant ».

Et huit pages sans publicité, évidemment, tant il est vrai que laisser des annonceurs mettre leurs pieds au milieu des informations est en soi une garantie de bidonner l'information et de donner libre cours à tous les "canards" et, entre autres, à ce qu'on appelle aujourd'hui les "théories complotistes" ou "conspirationnistes". Bon, je n'idéalise pas la bête à plumes, dont je ne connais pas l'histoire secrète, si elle en a une. Je n'ai jamais croisé la route d'indiscrétions dévoilant des coulisses louches, excepté, peut-être, une brève incursion, il y a très longtemps, dont je n'ai gardé que l'inoffensif « Lapéla ? - Lapépala » du jargon maison (Jacques Laplaine, qui signait Lap, a dessiné pendant quarante ans pour Le Canard). Simple reportage. Cela ne mène pas loin.

Si j'avais une réserve à faire à propos du Canard enchaîné, ce serait à cause de l'effet à long terme produit sur le lecteur par la page 2, consacrée à la vie politique française, où s'étalent à loisir les petits et gros mensonges des uns, les calculs et manœuvres des autres, les trahisons, revirements, retournements de veste, palinodies, compromissions, dissimulations de tout le monde, et parfois des gens qui se présentent comme les plus intègres (voir l'affaire "Pénélope"). L'image qu'on se fait de ce que Raymond Barre appelait le "marigot" ressort forcément piteuse et peu ragoûtante de cette régulière accumulation de petitesses. Et ça ne plaide pas trop en faveur du droit des urnes à recevoir nos suffrages.

Plus généralement, l'exposé répété des turpitudes de toutes sortes d'individus ou d'entreprises a des effets délétères sur l'intérêt porté par le lecteur assidu au monde comme il boite. Pourtant, si Le Canard enchaîné n'existait pas, il est probable que ces individus et entreprises cesseraient aussitôt de redouter d'être contredits ou dévoilés, et se sentiraient alors de véritables ailes pour abreuver à leur gré de leurs boniments des médias dont ils sont, presque sans exception, les propriétaires (de toute façon, ils ne se gênent déjà pas trop pour enfumer).

Le ciel de la presse écrite ne tarderait pas à se peupler de ces canards complètement déchaînés. Et que plus personne ne serait en mesure de démentir. Ce serait une espèce inédite (et redoutable) de "libération de la parole". Il faut en effet, semaine après semaine, recouper les recoupements d'informations pour espérer "enchaîner" les "canards" (voir ici ou là les rubriques "intox / désintox", Libé, l' "Arrêt sur image" de Schneidermann, ...). Pour bien faire, tout journal sérieux devrait affirmer haut et fort que son premier souci déontologique est d'enchaîner les canards. Tout journal sérieux devrait pouvoir s'appeler Le Canard enchaîné ou Le Mensonge interdit. Décidément, Le Canard enchaîné est indispensable.

Alors pourquoi ne pas préférer "canard" à "fake news" ? Pourquoi les journalistes ont-ils adopté avec une telle unanimité le vocable transatlantique ? J'en ai une petite idée. Je me dis que, dans l'océan d'une presse en détresse, qui crie misère et appelle à son secours, tour à tour, les finances publiques et les grandes entreprises, les unes pour qu'elles la renflouent, les autres pour qu'elles lui achètent le plus d'espaces possible, Le Canard enchaîné est un îlot rarissime, si ce n'est unique (Charlie, ... qui d'autre ?).

On nous jure, au Monde, à Libération et ailleurs, que la Société des journalistes est rigoureusement indépendante de la direction générale et de la direction commerciale, et que les contenus échappent donc totalement aux influences politiques et marchandes. Ouais ... Admettons, malgré le doute qui subsiste devant les dignités drapées et les déontologies outrées de ce reliquat de scepticisme malvenu. J'imagine qu'il y a des choses qui se négocient en douce. Mais même s'il en est ainsi, je me demande si les "chers confrères" qui travaillent ailleurs qu'à l'hebdomadaire satirique n'auraient pas, après tout, la bouche écorchée en prononçant le mot "canard", à cause du contraste.

Bon, c'est vrai que "canard" est un nom commun. Il signifie "fausse nouvelle". Mais qui le connaît comme tel ? Il est sorti de l'usage depuis trop longtemps : tout le monde associe "canard" et Canard. Le nom commun et le Nom Propre. Qu'un journaliste dénonce un "canard" paru chez un confrère, ne va-t-il pas se trouver accusé de s'attaquer à la liberté d'une presse satirique qui paraît le mercredi, ou pire : de lui faire de la publicité ? Le nom propre a fait sortir de l'usage le nom commun, voilà tout. Le coup inverse de ce qui s'est passé pour "sosie" et "amphitryon".

Le Canard enchaîné a confisqué le mot "canard", un peu comme (qu'on me pardonne le rapprochement) la promotion de la cause homosexuelle a interdit à presque tous les hommes de dire qu'il leur arrive d'être "gais" (tiens, au fait, encore un cadeau : merci, l'Amérique !).

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans DANS LES JOURNAUX | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fake news, fausses nouvelles, donald trump, propagande, publicité, états-unis, étiemble parlez-vous franglais, emmanuel macron, académie française, mur de l'atlantique, eddy mitchell la dernière séance, dictionnaire gaffiot, le canard enchaîné, journal le monde, journal libération, journal le figaro, france, politique, société, théories complotistes, raymond barre, penelopegate, charlie, journalistes, journaux, presse, libaration de la parole, la parole libérée, cause homosexuelle, gays, philippe muray, muray ultima necat

mercredi, 17 janvier 2018

LA BD EN VISITE A LYON (2)

Aujourd'hui : OLIVIER BERLION.

J'ai déjà parlé du travail de l'excellent dessinateur Olivier Berlion (voir 12 décembre 2016, Lie-de-vin, sur un excellent scénario d'Eric Corbeyran, éd. Dargaud). A l'occasion, il est capable de vous ciseler lui-même un scénario d'une belle dignité de structure, de découpage et de conduite (voir 13 décembre 2016, Rochecardon, Histoires d'en ville, en trois tomes, éd. Glénat, déjà situés à Lyon, mais ça se passe plutôt du côté des Terreaux, de Vaise et sur la rive glauque de la Saône).

Là où le dessinateur mériterait de remplacer le "i" de son nom par un "y", pour faire plus géolocalisé,

Là où le dessinateur mériterait de remplacer le "i" de son nom par un "y", pour faire plus géolocalisé, c'est dans la série "Sales mioches", élaborée sur les scénarios de son complice Corbeyran. Cette bande de vauriens – lyonnais quoique sympathiques – mais très joyeux, débrouillards et chapardeurs, qui habite une péniche ("L'Atalante") amarrée à l'ancienne écluse de l'Île Barbe et qui vit d'expédients et de "coups" minables et foireux, écume dans tous les sens ruelles et venelles, escaliers et impasses de la "colline qui travaille" (prière de ne pas confondre avec la "colline qui prie"). Je parle évidemment de la Croix-Rousse.

c'est dans la série "Sales mioches", élaborée sur les scénarios de son complice Corbeyran. Cette bande de vauriens – lyonnais quoique sympathiques – mais très joyeux, débrouillards et chapardeurs, qui habite une péniche ("L'Atalante") amarrée à l'ancienne écluse de l'Île Barbe et qui vit d'expédients et de "coups" minables et foireux, écume dans tous les sens ruelles et venelles, escaliers et impasses de la "colline qui travaille" (prière de ne pas confondre avec la "colline qui prie"). Je parle évidemment de la Croix-Rousse.

La Croix-Rousse, celle du moins du quatrième arrondissement (les pentes sud, au-delà du Boulevard, sont dans le premier, ce mélange impur du bas des pentes et du nord de la presqu'île), c'est environ 35.000 habitants du Rhône à la Saône. Par temps de neige et de grand froid, La Croix-Rousse devient une île inaccessible, pentes et plateau réunis, si l'on excepte la ligne du métro à crémaillère, seul cordon ombilical à l'abri des éléments.

Le camp de base de Berlion et Corbeyran, c'est donc la Croix-Rousse, mais il faut préciser : davantage les Pentes que le Plateau. Autrement dit le frou-frou un tantinet déclassé, sulfureux à l'occasion, des jupes de la Croix-Rousse qui cascadent vers le Rhône, les Terreaux, la Presqu'île et la Saône, plutôt que la platitude commerçante d'un plateau en voie de « gentryfication » (comme disent urbanistes et journalistes : ne jamais oublier les journalistes dans la diffusion des idées toutes faites, surtout quand elles sont portées par la mode du moment).

Mais n'allons pas trop vite : la série se passe à une époque où il y a encore une vraie (ça veut dire "vraiment-pas-moderne-du-tout") Montée de la Grande-Côte. On ne la voit guère, il est vrai, dans les trois volumes que j'ai. Pas plus qu'on ne voit le cinéma Marly (Croix-Paquet) ou le cinéma Chanteclair (boulevard Croix-Rousse). J'avoue que le cinéma Marly et la façade de l'église Saint-Polycarpe m'ont manqué, moi qui étais du bas des pentes. Même qu'à mon époque, la façade de l'église était encore noire (et le bel orgue était en état de marche).

Le plateau non plus n'est plus ce qu'il était : « Y a plus que des bicots et des bobos », pestait un jour, devant moi, une vieille Croix-Roussienne bouffie, revêche et visiblement alcoolique, en baladant son chien. Elle exagérait, même si les derniers canuts ont désormais suivi les survivants de 14-18 dans la tombe. Son cabot était d'assez bonne composition pour ne plus se formaliser du torrent d'ordures qui pleuvait sur lui tant qu'il n'avait pas offert son obole au trottoir : « Ah, enfin tu t'y mets ! Pas trop tôt ! ». Elle a fini par l'avoir à l'usure.

Bon, c'est vrai que l'action de "Sales mioches" se passe dans des temps à portée de nostalgie, mais ça, ça ne parle qu'à des gens qui ont connu le peintre Sorokine, le Lituanien qui me racontait la façon rocambolesque dont il avait échappé au régime communiste, dans le fatras poussiéreux de son infâme gourbi sous l'escalier de la rue Pouteau ; ou le clochard P'tit Jo, dont le camp de base était la place Croix-Paquet. Il collectionnait, selon les occasions qui s'offraient, les montres de gousset qu'il trouvait parfois dans les poubelles, et qu'il me montrait en échange de quelques cigarettes. J'en parle sans nostalgie.

Berlion, la Croix-Rousse, il connaît, avec ses voies d'accès, que ce soient pour les piétons (de la Montée Hoche à la rue Soulary, en passant par les Montées de la Muette, du Boulevard, Rater, ...) ou pour les voitures (de la montée des Esses ou de la Butte à la rue Eugène Pons, en passant par la rue Allouche, la montée Bonnafous, etc.). La preuve, c'est qu'il en dessine les lieux avec précision, exactitude et tendresse. Bon, on peut se dire qu'en image, une petite rue en pente est plus évidente et gratifiante pour donner une belle impression de profondeur à une perspective, mais enfin, quand on connaît les lieux, ça fait toujours plaisir.

Je lui ferai un seul reproche : dans le troisième épisode de Sales mioches ("La Ficelle"), quand Mig, le "grand" de la bande, a enfilé la magnifique traboule multiple, pas tout à fait labyrinthique (Griffon-Feuillants-Tolozan, que j'ai parcourue en tous sens, mais fermée depuis longtemps à double tour), pour échapper à des poursuivants, il débouche dans l'escalier majestueux de l'immeuble dont on voit l'entrée (non moins majestueuse : je ne sais plus quel consortium de soyeux y avait ses bureaux) à droite, sur une place Tolozan hélas complètement redessinée et resculptée, après la création du métro, du parking souterrain et de la place Louis Pradel. Or l'action se passe dans les années 1960. L'anachronisme est flagrant : le métro, qui franchit le Rhône à l'intérieur du nouveau pont Morand (ce qui explique ci-dessous la perspective un peu bouchée et la montée vers la gauche, vue prise depuis la rue des Feuillants) a été inauguré en 1978. Manifestement, ça ne cadre pas. Bon, on dira : qui le sait ? Je réponds : j'ai juste traîné mes guêtres entre le Tunnel (l'ancien) et les Cordeliers pendant une vingtaine d'années, et moi je sais.

quand Mig, le "grand" de la bande, a enfilé la magnifique traboule multiple, pas tout à fait labyrinthique (Griffon-Feuillants-Tolozan, que j'ai parcourue en tous sens, mais fermée depuis longtemps à double tour), pour échapper à des poursuivants, il débouche dans l'escalier majestueux de l'immeuble dont on voit l'entrée (non moins majestueuse : je ne sais plus quel consortium de soyeux y avait ses bureaux) à droite, sur une place Tolozan hélas complètement redessinée et resculptée, après la création du métro, du parking souterrain et de la place Louis Pradel. Or l'action se passe dans les années 1960. L'anachronisme est flagrant : le métro, qui franchit le Rhône à l'intérieur du nouveau pont Morand (ce qui explique ci-dessous la perspective un peu bouchée et la montée vers la gauche, vue prise depuis la rue des Feuillants) a été inauguré en 1978. Manifestement, ça ne cadre pas. Bon, on dira : qui le sait ? Je réponds : j'ai juste traîné mes guêtres entre le Tunnel (l'ancien) et les Cordeliers pendant une vingtaine d'années, et moi je sais.

S'il voulait rester dans l'époque (années 1960 donc), il devait prolonger, avec un décrochement en retrait, la ligne des immeubles à droite jusqu'à l'arrière-plan en laissant le terrain en face absolument horizontal (comme on le voit ci-dessous), avec une rangée de platanes dans l'axe, sous lesquels les voitures se garaient pour se retrouver, si elles restaient trop longtemps, couvertes d'une onctueuse couche blanche déposée par les étourneaux (je me rappelle en particulier une DS que les zoiseaux avaient particulièrement soignée). La photo ci-dessous, prise en contre-champ, le montre bien, quoiqu'elle date d'avant 1940 (ôtez le monument Suchet et ajoutez des voitures et du trottoir, au fond à gauche la rue des Feuillants).

A droite, le quai Saint-Clair, devenu André Lassagne.

Pour le reste, vraiment rien à dire, c'est parfait. Ci-dessous le bas de la rue Joséphin-Soulary : la maison du poète (1815-1891), avec son buste au-dessus de l'imposte, est tout de suite à main gauche, aujourd'hui occupée par l'ancien libraire des Nouveautés, place Bellecour (M. B.), un gourmand doublé d'un habile peu sympathique.

Là, on a une vue exactement documentée sur l'entrée du cinéma associatif, autrefois paroissial, entre l'église Saint-Denis et l'hôpital de la Croix-Rousse, un des rares (si ce n'est le seul) de Lyon à être resté intact et, qui plus est, dans son jus, y compris les fauteuils en velours rouge et la flèche indiquant le balcon.

Là encore, Berlion est irréprochable : on voit la gare inférieure de la "ficelle" de la rue Terme, funiculaire à deux voies (à Minimes, Fourvière et Croix-Paquet, la voie unique se dédouble pour permettre aux deux voitures de se croiser). Mais il pose une date encore plus certaine sur l'époque de l'action : la ligne a été supprimée en 1967, pour être remplacée par le "Direct Croix-Rousse", tunnel en pente raide qui permet aux voitures d'accéder sans tortiller de l'échappement au boulevard du même nom.

D'ailleurs, on aperçoit ci-dessous une des trouées à ciel ouvert du dit "direct Croix-Rousse". On est au "Jardin des Plantes", sur le trajet de la ligne n°6, où circulaient des trolleybus raccourcis : il fallait pouvoir manœuvrer dans les rues étroites des pentes. Les nouveaux sont également courts, mais ils ont été "paysagés" : il était impératif de satisfaire le goût des touristes pour l' "authentique" et le "typique".

Ici dans le sens de la montée.

Là un peu plus haut, après le virage des Trois Gaules, un "paysagé".

Ci-dessous, toujours le 6, à la descente cette fois. On le voit serpenter, virant sec dans la rue Imbert-Colomès (échevin, commandant de la ville en 1789), après avoir tourné de la rue Diderot vers l'arrêt "Pouteau". On a intérêt à ne pas être pressé certains matins, à cause des camions de livraison, des voitures mal garées ou du camion-poubelle (lui aussi raccourci, mais en plus rétréci, on comprend quand on a vu). On voit ici la bande de gones descendre l'escalier du haut de la rue Pouteau (chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu, 1724-1775). Juste en bas, sous la "bulle", l'entrée du 16, où siégeait la 44ème Guy de Larigaudie (je parle de scoutisme).

Ici, on bascule du côté Saône, la nuit. On n'est pas loin de l'écluse de l'Île Barbe (2 km quand même), et les quatre silhouettes ont quitté la péniche "L'Atalante" et s'apprêtent à escalader la rue d'Ypres, cette rue invraisemblable, pour porter secours à leur copain Mig, à qui des gros méchants font plein de misères. Ypres débouche sur la rue Philippe-de-la-Salle, entre les deux cimetières (l'ancien et le nouveau-eau-eau). Je signale juste comme ça à Olivier Berlion, que j'ai parfois du mal à saisir l'itinéraire qu'il fait prendre à ses personnages : certaines successions de lieux me semblent décousues, acrobatiques ou tarabiscotées, quand elles ne sont pas carrément infaisables. Au choix.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE, BANDE DESSINEE, LYON | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, croix-rousse, bande dessinée, olivier berlion, éric corbeyran, éditions dargaud, berlion lie-de-vin, berlion corbeyran sales mioches, éditions glénat, lyon rhône saône, place des terreaux, gentryfication, traboules, bicots, bobos, louis paradel

lundi, 15 janvier 2018

HEURTOIR A LA CROIX-ROUSSE

Les petits métiers qui disparaissent : heurtoir de porte.

CEUX QUI SONT PARTIS ...

... ont parfois laissé des traces, sauf quand la porte est devenue moderne, ou bien carrément métallique, ou encore vitrifiée (bien que pas toujours transparente) ...

... ET CEUX QUI RESTENT (voir 4 décembre dernier).

La porte du haut semble régulièrement nettoyée (même le nettoyage laisse des traces, à force). Celle du milieu regorge de messages d'affection ou d'amour, du moins essayé-je de m'en convaincre. Celle du bas, en dehors d'une telle déclaration de flamme, qui figure pourtant hors-champ, saisit le spectateur par le tracé audacieux et sobre des sentiments exprimés (ah, la symbolique rupestre du triangle pointe en bas !).

Petite histoire ancienne de heurtoir : elle remonte aux années 1970. Il était une fois une fille très baba-cool qui habitait dans le dernier immeuble de la rue du Doyenné (Lyon 5) un appartement couvert d'étoffes orientales, de coussins et d'odeurs d'encens. Ses fenêtres donnaient sur la rue Saint-Georges.

L'édifice faisant partie d'un projet de "réhabilitation" complet de ce quartier ancien, et tous les occupants ayant quitté les lieux, elle s'en trouvait la seule et unique habitante. Du coup, elle fermait systématiquement la porte de l'allée (à Paris, il paraît qu'on dit "entrée d'immeuble"), en ces temps où personne encore ne la verrouillait.

Ceux qui lui rendaient visite ne disposaient pas d'interphone pour la joindre ou de digicode pour ouvrir. Seul restait le heurtoir de la porte massive, dont les coups résonnaient dans la cage vide de l'escalier. Il leur fallait compter sur la finesse de son ouïe ou bien s'armer de patience au cas où elle aurait écouté de la musique.

Je crois bien qu'elle avait fini par quitter l'appartement : elle l'avait pris en horreur après avoir découvert, en rentrant chez elle, pendu à une poutre, le corps d'un copain qu'elle hébergeait.

09:00 Publié dans A LA CROIX-ROUSSE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

samedi, 13 janvier 2018

LACK MI "EN MARCHE"

Il existe à Strasbourg un lieu – cabaret, café, restaurant – qui ne ressemble à aucun autre. D'abord et principalement parce que c'est un lieu spécifiquement alsacien, dirigé depuis quelques décennies par un authentique Alsacien (il répétait sur tous les tons qu'il est « né-dans-le-val-de-Villé-la-plus-jolie-des-vallées », il a peut-être mis le refrain en veilleuse depuis le temps).

Le village de Villé (67).

Le lieu, c'est La Choucrouterie, l'Alsacien s'appelle Roger Siffer. Il est recommandé de comprendre le dialecte de par là-bas, si l'on veut apprécier à sa juste valeur. Car l'un des derniers spectacles proposés perdrait beaucoup de son sel sans cela. Rien que le titre de ce spectacle est en effet une excellente illustration de l'humour alsacien, qui se distingue, comme on sait, par son exceptionnelle légèreté, sa subtilité sans égale et son parfait raffinement : « Lak mi "en marche" ».

Entendant la formule, l'alsacophone – bientôt rejoint par l'homme de goût, pour qui il a fallu traduire – éclate d'un rire complice et bon enfant, malgré la finesse de l'allusion. Son esprit affûté a compris qu'elle se réfère à la vie politique française telle qu'elle se présente depuis l'irruption du flamboyant Emmanuel Macron, tout en décalquant, moyennant une légère approximation due à l'accent de Strasbourg, n'en doutons pas, une expression dialectale que tout le monde connaît là-bas depuis qu'il sait ce que parler veut dire : "Lack mi am Arsch".

Mot à mot (le pudique Puitspelu du Littré de la Grand'Côte ajouterait "parlant par respect") : « Lèche-moi le cul ». L'alsacien est un idiome bourré d'images, et je connais des gens capables en le parlant de faire plier en deux un auditoire conséquent de gens sérieux, même si je ne comprends qu'un mot par phrase : le rire est contagieux, n'est-ce pas.

En oyant l'expression « Lack mi "En Marche" », votre pas se fait soudain plus allègre, cela vous donne tout de suite plus d'allant dans la démarche, et met un peu de piment dans l'assiette de l'innovation "disruptive" que constitue la "Révolution macronienne", en l'agrémentant de délicates fragrances et colorations irisées, voire moirées, du plus bel effet. Accessoirement, cela vous replace le bonhomme dont il est question à une altitude moins "jupitérienne".

Ce que ne savent peut-être pas les Alsaciens eux-mêmes, c'est qu'un certain Wolfgang Amadeus Mozart a composé un canon, intitulé cette fois "Leck mich im Arsch", c'est-à-dire "Lèche-moi dans le cul". L'homme de goût aussitôt se récrie horrifié : comment est-ce possible, oubliant un peu vite que Mozart ne détestait pas la scatologie, comme on peut s'en rendre compte dans sa correspondance. Je me souviens en particulier de quelques lettres gratinées, adressées à sa sœur par le jeune prodige.

dimanche, 07 janvier 2018

JE L'AI RETROUVÉ ...

... MON "MINOR SWING".

Et pour cela, je remercie Sylvain. Car c'est à Sylvain que je dois cette retrouvaille : plus au fait que moi (et plus consommateur) des virtualités de recherche offertes par l'internet, le numérique, le smartphone et toute cette famille d'outils-machins, d'outils-bidules et d'outils-trucs (il est moderne, lui), il a eu besoin d'une dizaine de minutes (quand même, et un 25 décembre, s'il vous plaît !) pour trouver ce que je cherchais depuis trois ou quatre décennies (pas 24/24, n'exagérons rien). C'était le "Minor swing" donné en public par Django Reinhardt à Bruxelles en 1948 (disques Vogue), et aucun autre. C'était donc ça ! Bon, "Minor swing", tout amateur de Django qui se respecte connaît ça. J'en ai quant à moi entendu un bon petit nombre de versions (n'exagérons rien), mais pour moi, c'était celle-là. Je dis plus loin pourquoi.

Ah, celle-là, j'ai pourtant essayé de la dénicher, achetant ici ou là un CD ou deux, mais sans pouvoir mettre la main dessus. Jusqu'au coffret de 25 CD "Chant du monde", où l'on trouve plusieurs "Minor swing". Résultat des courses : jamais le bon, même sur le 26° CD "Django live" ! Déconcertant, presque écœurant de facilité : suffit d'avoir le bon abonnement et les bonnes « applis ». On se demanderait presque si ça vaut le coup de chercher : la mémoire immédiate de presque tout compense-t-elle la transmission de presque plus rien ? Archivage total d'un côté, Alzheimer de l'autre : on y gagne, c'est entendu, mais on y perd forcément aussi. Tout est fait pour qu'on ne s'en rende pas compte, mais l'un ne va jamais sans l'autre.

Un cube élégant et bien noir avec 25 CD

(et une grosse molaire en carton creux au milieu pour meubler aux dimensions du cube).

Des tas de "Nuages" (LE tube) et de "Place de Broukère",

mais pas mon "Minor swing".

Le même coup que Chopin autrefois, quoique dans une autre modalité : l'Etude opus 25 n°11 (sur 78 tours) dont j'avais repu jusqu'au-delà de la satiété les oreilles de ma grand-mère, quand j'avais huit ans, grâce au Teppaz dont elle me laissait user – inconsidérément – au 39, cours de la Liberté (troisième étage avec ascenseur).

La plaque de porte du grand-père, au 39 cours de la Liberté.

Je m'en étais gavé au point de pouvoir me réciter chacune des innombrables notes, mais bon Dieu, c'était qui, le génie de qui était sortie cette fulgurance ? La question, sur le moment, ne m'avait pas effleuré, peu m'importait même l'interprète : seule la musique. C'est le hasard d'une villégiature printanière et enneigée dans une ancienne ferme de Tence (Haute-Loire), vingt-cinq ans plus tard, qui l'avait remise sur mon chemin.

Il m'a alors suffi de l'entendre et de rester figé sur place au premier son reconnu, en attendant la « désannonce » du morceau entendu par hasard au transistor, pour que soient mis – d'une part – fin à la douloureuse interrogation, et – enfin ! – un titre et un nom d'auteur sur l'enchantement éprouvé jadis et précieusement gardé en mémoire : une main gauche en acier qui assène ses certitudes péremptoires et carrées, pendant que la main droite égrène la joie perlée de ses cascades cristallines. Non, cela ne s'oublie pas.

Pour mon "Minor swing", rien de tel, à part ce que j'avais encore dans l'oreille : j'en savais l'auteur, j'en savais le titre, mais impossible de remettre la main sur LA version, faute de savoir où et quand. Ce qui me manquait : l'élan irrésistible, l'enthousiasme immédiat. Là encore, en un mot : la fulgurance. Il faut dire que la "djangologie" ("Djangology" est de 1934, sauf erreur) est une science bien compliquée, tant on a ici à faire à un individu original, spécifique et particulier (comme souvent dans le jazz), qui donne l'impression de traverser sa propre célébrité avec une souveraine désinvolture et qui a, au gré de ses haltes nomades (mais au fond, pas si nomades que ça), laissé de multiples traces sonores d'un même morceau. L'embarras du choix (mais pas tant que ça en fin de compte), car avec youtube, j'ai eu mon overdose de la version de 1937, peut-être l'originale, mais combien moins coruscante.

Qu'est-ce qu'elle a donc de plus que les autres, la version de 1948 à Bruxelles ? Notez qu'on la trouve aussi sur youtube, en fait, mais reléguée dans les profondeurs du classement : 2139 vues au 4 janvier, bien qu'installée en 2014, donc il y a plus de trois ans, et je trouve injuste que ce ne soit pas, précisément, un "tube". Ce qu'elle a ? Un truc tout simple, et c'est ce que j'avais oublié : ça se passe en public ! Est-ce que ça suffit à expliquer l'effet magique produit par l'entrée de Django par rapport aux autres versions ? Sans doute pas.

Ce qui est sûr, c'est que dans aucune autre version, après la courte intro, sa guitare ne donne à ce point l'impression de bondir vers le soleil ; que dans aucune autre version Django ne fait entendre un tel tranchant dans les attaques ; et que dans aucune autre version l'ensemble du solo n'atteint une telle élégance vestimentaire. Bref : un solo véritablement sous le coup de l'inspiration. Une minute et des poussières pour avoir une idée de la perfection. Jouissif et frustrant, comme le sont tous les instants définitifs qu'on a la chance de vivre et le désespoir de ne plus jamais pouvoir revivre à l'identique.

Cette version, je l'ai eue en ma possession dans les autres fois (comme on disait à Lyon) : client régulier de "La Clinique du tourne-disque", rue Joseph Serlin, juste en face des murs alors tout noirs du vieil hôtel de ville (l'atelier se trouvait au sous-sol, les bacs étaient au rez de chaussée), j'y laissais de bonnes parts de mon argent de poche et, parmi beaucoup d'autres emplettes, j'avais trouvé là quelques vinyles (on disait "33 tours") avec une photo noir et blanc du maître gitan prise entre deux bandes blanches pour les informations.

Celui-ci en l'occurrence : en haut "Django Reinhardt", en bas "Concert à Bruxelles 1948". En plus petit, le logo des disques Vogue, avec la mention "10ème anniversaire". Le temps a zappé ces détails en même temps que les applaudissements à la fin. On pouvait y entendre aussi un air sur une danse norvégienne de Grieg, un revigorant "place de Brouckère", et d'autres morceaux dont je ne me souviens pas. Je l'ai vu à 40 euros sur un site de vente : à ce prix-là, je préfère ne pas prendre le risque vinyle : on ne sait jamais.

On me dira : "Mais sachant cela, comment as-tu osé te séparer de ce joyau ?". A cette question pertinente, je réponds par avance : "Je sais, je n'aurais pas dû". Je ne me rappelle pas dans quelle circonstances ce disque m'a quitté. Mais cette fois, je ne le lâche plus d'une semelle virtuelle, promis. Attention, c'est parti pour 2'30".

Note : "La Clinique du tourne-disque" présentait un choix fort éclectique, puisque je m'y suis procuré, parmi bien d'autres 33 tours, un vinyle dont la pochette s'ornait d'un Louis Armstrong complètement à poil, la trompette et son mouchoir blanc à la main (de dos, qu'avez-vous failli penser ?), et un Jean-Sébastien Bach des Sonates et Partitas pour violon seul joués par un certain Jean Champeil, violon solo de l'orchestre Lamoureux (entre autres), sous le label Vega. Le soliste étant ce qu'il est, c'est-à-dire honnête mais pas inoubliable, le cadeau extraordinaire que m'a offert ce disque, en plus de la musique, demeure le fac-similé de la partition originale de la main de Bach, sur papier bible. De la main de Bach, y compris la chaconne !!! Celui-là, je me demande pourquoi, est resté collé à mes semelles, même par grand vent. Ci-dessous les cinq premières portées de l'Everest des violonistes.

09:04 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : musique, jazz, jazz manouche, django reinhardt, hubert rostaing, quintette du hot club de france, django minor swing, django reinhardt concert bruxelles 1948, louis armstrong, jean-sébastien bach, chaconne, sonates et partitas pour violon seul, disques vega, jean champeil, orchestre lamoureux, disques chant du monde, disques vogue, tourne-disque teppaz, docteur frédéric paliard

samedi, 06 janvier 2018

LE PROGRÈS FAIT RAGE

Une maison d'opéra, le Theatro del Maggio Musicale à Florence, vient de donner une production de Carmen, de Georges Bizet. Avec une petite variante, oh, presque rien : à la demande du directeur du théâtre de trouver un moyen de ne pas faire mourir l'héroïne, Leo Muscato, metteur en scène, a réécrit la fin, expliquant : « A notre époque, marquée par les violences faites aux femmes, il est inconcevable qu'on applaudisse le meurtre de l'une d'elles » (je cite le site du Huffington Post). Le célèbre metteur en scène Olivier Py a apporté son entier soutien à l'innovation. Accessoirement, Leo Muscato a aussi choisi de situer l'action dans un camp de Roms, qui sera ensuite évacué par des policiers en tenue anti-émeute.

Note ajoutée le 9-01 : la situation a encore progressé, car j'apprends à l'instant qu'à la fin de l'opéra, c'est Carmen qui flingue Don José.

***********

Madame Geneviève Fraisse, philosophe de son état, interrogée sur le harcèlement sexuel, entre autres propos, a cette formule : « masculinité abusive ».

************

Après l'écriture inclusive.

M le magazine du Monde publie ce samedi un article intitulé : « La culotte inclusive ». Le chapeau de l'article : « Depuis quelques saisons déjà, la tendance androgyne bouleverse l'univers de la mode. Pour plaire à une nouvelle génération ayant un rapport souple au genre, les marques de lingerie créent des lignes unisexes, sobres et aux couleurs neutres ».

************

Sans commentaire.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : féminisme, féministes, harcèlement sexuel, geneviève fraisse, georges bizet, bizet carmen, masculin-féminin, masculinité abusive, genre sexe, olivier py, m le magazine du monde, journal le monde, androgyne, theatro maggio florence, leo muscato, musique

vendredi, 05 janvier 2018

JE L'AI RETROUVÉ ...

... L'ANCIEN KIOSQUE A FLEURS, PLACE BELLECOUR,

... avec ses marronniers superbes.

Photo sur papier, prise il y a bien longtemps avec les moyens du bord, puis scannée de même. J'avais à l'époque un petit Voigtländer acheté 50 DM à Annweiler-am-Trifels (Rheinland-Pfalz), dont le format 18x24 permettait de faire 72 photos à peu près potables (optique fixe, assez rustique donc, mais Zeiss !) sur une pellicule de 36, et qui a fini son existence sur une maladresse impardonnable : il a peut-être mal supporté la température de l'eau du torrent franchi au cours de la belle traversée de Sixt à Chamonix. Peut-être l'eau tout court, après tout, allez savoir, avec les appareils photo ? Du matériel allemand, pourtant !

Comme l'accident s'est produit au moment de quitter le sentier du plan et des chalets de Sales pour bifurquer vers le col et les chalets d'Anterne (n'oublions pas le lac), c'est-à-dire à peu de choses près au début du parcours ou pas loin (j'avais fait le même, mais en sens inverse, quelques années auparavant), l'aventure s'est vue privée d'une immortalisation méritée, la pellicule mouillée ayant fait apparaître au développement (il ne faut jamais perdre espoir) d'intéressantes formes gaufrées, intéressantes pour qui apprécie ce qui ressemblerait aux nids d'abeilles, mais impropres à produire quelque image un peu déchiffrable, si l'on reste attaché à la représentation figurative.

Il n'y avait pas que des kiosques à fleurs, à Lyon. Il y avait aussi des « kiosques de musique » sur les places (Bellecour, Morand, devenue Liautey, Monplaisir rebaptisée Ambroise Courtois, ...). Quand j'étais gamin, on voyait encore ces kiosques, mais plus personne n'y jouait de musique, et sans doute depuis longtemps. La radio l'avait déjà apportée à la maison : on n'en avait plus besoin au-dehors. Manquent-ils ? Pas forcément, quand on voit, sur la carte postale ci-dessous, qui faisait la musique. Quel genre de musiciens se hasarderait aujourd'hui à jouer en képi (et en uniforme) ? La légende : "L'heure de la musique à Bellecour".

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, place bellecour

mercredi, 03 janvier 2018

UN "M" QUE LE MONDE N'AURA PAS

, le magazine du Monde, consent noblement à publier chaque semaine une photo prise quelque part dans le vaste monde par un de ses lecteurs. Une photo représentant obligatoirement, c'est la condition, un M, en même temps ou au choix, original et majestueux, allusif et spectaculaire, remarquable et modeste, douteux et péremptoire, drôle et surprenant, mais qui autocélèbre la revue, si possible de la façon la plus valorisante. Et ça marche ! Les lecteurs, magnanimes ou fiérots, consentent à abandonner entre les mains de M-le-magazine les œuvres que le hasard ou leur recherche fiévreuse leur a fournies.

C'est le même principe qui pousse les adeptes de la consommation à se promener dans les rues, au sortir de leurs achats, en portant un grand sac en papier avec en gros, gras, grand, épais et large le nom de la marque qu'ils viennent de subventionner de leurs deniers. En récompense de leur emplette plus ou moins onéreuse, la dite marque les autorise à faire pour elle de la publicité, en leur permettant de déambuler en ville, au vu et au su de tous, avec au bout du bras l'aveu de leur défaite morale en lettres énormes. Car on l'admettra, il ne faut pas une grande force de caractère pour, en plus d'avoir fait l'honneur au commerçant d'acheter le vêtement chez lui, se sentir honoré qu'on lui permette de jouer les hommes-sandwichs au bénéfice de celui-ci. On s'étonne de voir des gens distingués ou cossus, ou qui veulent le paraître, arborer comme des étendards, avec une feinte indifférence ou une authentique fatuité, leurs maroquineries Louis Vuitton.

En quelque sorte, photographier des "M" de toute sorte pour les envoyer à la revue à des fins de publication éventuelles, en dehors de se chatouiller l'ego à peu de frais, revient à subventionner sans rétribution la campagne publicitaire pour un véhicule de cadre supérieur, dont la rutilante carrosserie, dessinée par quelque styliste à la mode, laisse longuement résonner dans l'espace, après son passage, la même longue réverbération creuse que le pas du vicaire désœuvré qui arpente les dalles de sa cathédrale désaffectée en se demandant ce qu'il fait là.

J'ai donc ici l'honneur de déclarer à la face du Monde que j'autorise son magazine du samedi, le plus souvent plein à ras bord de la vacuité de l'air du temps, de la mode et des gens en vue, à ne pas publier la photo ci-dessus : l'enduit plus très blanc d'un passage piéton lyonnais, qui n'avait que le tort d'avoir été encore un peu tendre au passage d'un pneu forcément malveillant et trop pressé.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, journal le monde, m le magazine du monde, le m de la semaine, lyon

lundi, 01 janvier 2018

MES MEILLEURS VŒUX ...

... POUR 2018 !

Qu'on me permette d'offrir cette petite carte de vœux envoyée de la lune, cachet de la poste faisant foi, une lune qui n'était pas "dans le caniveau" (Goodis).

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie