samedi, 30 novembre 2013

SANS TITRE

FINALEMENT, EST-CE QUE L'ART CONTEMPORAIN, AU MOINS DANS CERTAINS COURANTS, N'A PAS CHERCHÉ A REPRODUIRE LA RÉALITÉ, MAIS TELLE QU'ON LA VOIT QUAND ON LA REGARDE DE TRÈS PRÈS, VOIRE AU MICROSCOPE ????

CE SERAIT RIGOLO, NON, DE CONSIDÉRER LES ADEPTES DE L'ART NON FIGURATIF (NUAGISME, ABSTRACTION LYRIQUE, ETC.) COMME LES NOUVEAUX REALISTES ????

TOUS LES COURANTS DE LA PEINTURE ABSTRAITE NE POURRAIENT-ILS PAS ÊTRE VUS DE CETTE FAÇON ????

SI JE NE ME TROMPE PAS, CES ARTISTES SE SONT CONTENTÉS DE REPRODUIRE CE QU'ILS VOYAIENT.

ETONNANT, NON ?

AU FOND, IL Y A PEUT-ËTRE EN MOI UN PEINTRE ABSTRAIT QUI SOMMEILLE ????

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, art contemporain

vendredi, 29 novembre 2013

SANS TITRE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

jeudi, 28 novembre 2013

POUR REFERMER HENRI BOSCO

****

Est-ce que la lecture de la presque totalité des livres de Henri Bosco m’a donné une idée de la raison pour laquelle il reste un auteur peu lu ? Enfin, je dis « peu lu », mais au fond je n’en sais rien. Je peux dire que lorsque je pose la question autour de moi, on me cite presque obligatoirement L’Enfant et la rivière, parfois Le Mas Théotime ou Le Renard dans l’île, plus rarement Malicroix, et jamais Un Rameau de la nuit. Je ne parle même pas de Barboche et Le Sanglier.

C’est cette relative ignorance qui me fait penser que, si on ne peut pas dire que Bosco est un écrivain oublié (en comparaison, pourriez-vous citer un titre, par exemple, d’Eugène Dabit ? Et ceux qui ont vu le film Hôtel du Nord savent-ils que le titre est de lui ?), son œuvre est tombée dans une relative obscurité. A mon avis, cela s’explique.

D’abord parce qu’aucun de ses livres ne m’a fait l’effet produit par certains romans de cet autre écrivain « provençal » : Jean Giono. Je ne sais pas vous, mais moi, L’Iris de Suse ou Un Roi sans divertissement, chaque fois que je les lis, j’ai l’impression d’être mis en présence de chefs d’œuvre incontestables. Le souffle et le flux de l’inspiration m’emportent, et me laissent après coup dans une sorte d’hébétude. Rien de tout ça chez Bosco.

Je me demande si ce n’est pas le côté « obsessionnel » de l’œuvre de Bosco qui en est responsable. L’obsession de l’ombre, de la nuit, de la lumière de la lampe, si faible qu’on croit toujours qu’elle va s’éteindre. L’obsession du songe, qui tend à empiéter sur la réalité, jusqu’à parfois s’y substituer. L’obsession maladive présente dans le narrateur, très souvent forcé de garder la chambre et d’attendre que soit finie sa longue convalescence.

L’obsession encore de son attente vigilante mais passive, jusqu’à ce que l’action s’impose à lui. L’obsession aussi de l’interrogation sur soi-même : quand je dis « je », qui parle ? Avec un corollaire inattendu : la compartimentation intérieure de la personne, qui prend toujours soin de distinguer entre ses songes et sa pensée, sa pensée et son esprit, son esprit et son âme.

Et cet autre corollaire : le thème du double. Je sais, je sais, savons-nous qui et combien nous sommes, etc. ? Mais ça finit par tourner en rond. C’est sûr que je connais peu d’écrivains qui soient allés aussi loin dans l’exploration de l’intériorité, qui se soient à ce point demandé quel est cet autre que soi qui habite en nous, cette présence mystérieuse et insaisissable qui fait que notre être nous échappe quand nous croyons le tenir. Il reste que, au moins pour moi, les choses tournent souvent au coupage de cheveux.

Il n’est pas difficile de faire l’inventaire des thèmes chers à Henri Bosco, tant il se contente d’un petit nombre, et qui finissent par constituer son univers à lui. Je trouve d’ailleurs ça très fort : élaborer un univers unique, identifiable, qui lui appartient en propre, tous les écrivains n’en sont pas capables.

Et le caractère « obsessionnel » de ses thèmes favoris montre qu’il s’y est fidèlement tenu, si l’on excepte quelques brillants péchés de jeunesse (Pierre Lampédouze, Irénée) : s’il avait gardé leur côté virtuose, il y a fort à parier que l’œuvre aurait très vite cessé de rayonner. C’est comme le carburant : plus tu roules vite, plus vite le réservoir se vide.

Le monde élaboré par Bosco est, je trouve, remarquablement homogène. Explorer l’intériorité de l’homme explique et justifie l’omniprésence du caractère parfois excessivement nocturne de ses livres. L’obscurité infinie de l’intérieur va de pair avec l’infini de la nuit, du ciel étoilé, de l’infini des constellations.

Combien de fois suis-je tombé sur des passages où l’auteur note l’heure du lever de la lune, de l’apparition de telle constellation à l’horizon ? Ce ciel nocturne, quand il n’est pas bouché sous un couvercle de nuages, Bosco prend soin de préciser qu’il se déplace : comme le soleil et la lune, les étoiles se lèvent et se couchent.

Un monde littéraire d’une grande richesse, d'une grande profondeur humaine, mais il faut bien avouer, d’une âpre austérité. Cette œuvre d’accès difficile, il faut vraiment vouloir y entrer. Et je dis ça après en avoir fait le tour.

C'est peut-être là la raison de sa relative relégation.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

mercredi, 27 novembre 2013

PHOTOGRAPHIE

L'ATELIER DE VANNERIE

VU A LA CHAISE-DIEU, HAUTE-LOIRE

L'ATELIER DE COUTURE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

mardi, 26 novembre 2013

POUR REFERMER HENRI BOSCO

Parmi les œuvres mettant en scène le milieu familial et topographique dans lequel a baigné Bosco enfant, j’extrais avant tous les autres Barboche (qui apparaît une deuxième fois dans la liste « Du même auteur », sous le titre Le Chien Barboche, alors que, curieusement, les autres livres parus en collection « jeunesse » ne sont crédités qu’une fois), à cause de la véritable émotion qui émane du personnage de Tante Martine, partie sur le chemin de sa jeunesse, pour en revoir une dernière fois le paysage chéri.

Elle le retrouvera en effet, mais totalement en ruine. Ce n’est pas pour rien que Martine Gloriot se présentera, à la fin, sous le nom d’Agathe Franchon au paysan qui a reconnu la vieille dame. Ce dédoublement du personnage s’était déjà produit dans le village de Pierrouré, où la petite Pinceminou rencontrée par Pascalet n’est autre que Tante Martine enfant. Enfin, c'est comme ça que j'ai compris. Beaucoup d’art dans ce petit livre pour se mettre au service de l’émotion et, pourquoi pas, d’une réflexion sur le vieil âge et le temps qui passe.

Ce que j’aime encore chez Bosco, ce ne sont pas à proprement parler des livres particuliers, mais quelques personnages bien campés, comme Bargabot le braconnier, Béranger le berger natif de Sivergues, Gatzo le jeune bohémien en rupture de ban, l’ami de Pascalet, qui apparaissent dans plusieurs aventures, au gré des circonstances. Citons évidemment L’Enfant et la rivière et Le Renard dans l’île, mais aussi Antonin.

Quant au personnage d’Hyacinthe, cette fille enlevée à sa famille (les Gloriot de La Saturnine à Pierrouré) par un vieux sorcier qui effraie et domine une tribu de Caraques, tribu toujours mystérieuse, dont on parle, à mots couverts, comme d’une menace permanente, j’ai du mal.

Cette histoire d’âme dont Hyacinthe a été vidée, et que le vieux a enfermée dans un arbre, je trouve ça intéressant, mais je n’arrive pas à y entrer. Et pourquoi cette insistance à l’évoquer de livre en livre ? J’avoue que je ne saisis pas bien, parce que tout ça ressemble à du mystère extrêmement fabriqué, et pour tout dire artificiel. Trop étrange pour entrer naturellement dans la narration de faits, et pas assez pour faire du fantastique le moteur du livre. Ce serait, si l’on veut, du fantastique non assumé.

C’est d’ailleurs le problème que j’ai avec des livres comme L’Antiquaire ou Le Récif, deux romans accordant au fantastique une part non négligeable. J’entre bien plus facilement dans le fantastique à la E.T.A. Hoffmann (Princesse Brambilla) ou à la Gustav Meyrink (Le Golem, La Nuit de Walpurgis) où, je ne sais pas comment, la frontière entre le réel et l’imaginaire apparaît beaucoup plus poreuse. Autant après avoir refermé leurs livres, j’ai eu besoin d’un moment de « décompression » pour reprendre pied dans mon décor habituel, autant Le Récif et L’Antiquaire m’ont épargné cet effort, du fait que je n’y suis pas entré.

Chez Bosco en effet, j’ai l’impression que le réel reste le réel, de même pour l’imaginaire, comme si les deux substances, comme l’eau et l’huile, avaient du mal à se mélanger. Pour réussir du fantastique, il faut que le romancier travaille à le rendre vraisemblable. Je peux me tromper, mais il me semble que chez Bosco, le résultat est moins efficace, et par conséquent, assez raté. Je le dis comme je le pense. Le seul livre où j’ai trouvé réussi le mariage entre la dimension fantastique et la réalité prosaïque est le très beau Un Rameau de la nuit.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 25 novembre 2013

POUR REFERMER HENRI BOSCO

****

Bon, alors voilà, je n’ai pas lu tous les livres de Henri Bosco, mais il s’en faut à peine de quelques-uns (Saint Jean Bosco, Sites et mirages, …). Si je compte bien, j’en ai lu presque vingt-huit. Je dis « presque », parce que je ne finirai pas Les Balesta. J’ai fini par le poser refermé définitivement avant d’avoir fini. Au motif qu’on n’est pas obligé de toujours se forcer. Je m’étais fixé le but des œuvres complètes. J’ai échoué. Mais pour ma défense, je dirai que j’étais quasiment arrivé.

Il faut comprendre : Les Balesta, c’est une histoire racontée sous un titre menteur. On s’attend à s’entendre raconter une saga familiale (qu’annonce l’article défini pluriel : Les Thibaut, Les Pasquier, …), Bosco raconte le piège dans lequel le brave, doux, naïf et rêveur Melchior se laisse enfermer, et dont, comme bien on se doute, il ne sortira pas vivant. La toile est tendue par une araignée nommée Ameline Amelande, certes simple dame de compagnie d’une baronne ombrageuse et fière, mais dotée d’une ambition qui occupe son esprit sans une minute à perdre.

Elle veut « arriver », et comme elle ne pense qu’à ça, mais qu’elle est d’une prudence de renard inquiet, elle dissimule à merveille. Ceux qui la côtoient (la baronne, la Chichanque) voient en elle une créature de l’enfer. Oh, le livre est d’une belle habileté romanesque. Diabolique même ! Le livre raconte en définitive une sorte de « festin de l’araignée », de sa plus lointaine préparation à sa réalisation implacable. Et Bosco montre ici qu’il est passé maître dans la mise en œuvre d’une stratégie romanesque terriblement subtile.

Mais je dirai que c’est le projet même du livre qui me semble peu intéressant. Et ce n’est pas en impliquant Trigot, en faisant de lui le témoin lucide, affolé et impuissant de la manœuvre d’Ameline Amelande, qu’il donne à son récit autre chose qu’une sorte de piquant ironique, de distance avec l’action principale, en même temps que son commentaire synchrone.

Au total, l’exposition se languit et le lecteur s’égare dans les détails. Paradoxalement, une belle réussite de romancier aguerri, mais une réussite bien vaine, faute d’avoir soutenu l’intérêt de la lecture, par exemple par des ruptures de rythme ou de point de vue.. La figure diabolique d’Ameline Amelande projette cependant une belle lumière bien noire.

Voilà ce qui me retient de considérer Henri Bosco comme un très grand romancier : maintenant que j’en ai fait le tour presque complet, je trouve que son œuvre tire un peu à hue et un peu à dia. La veine la plus riche est sans conteste l’autobiographique, tout ce qui tourne autour du « Mas du Gage », de Tante Martine (Clarisse dans la vraie vie) et de Pascalet. Le cycle des Balesta, ou de Pierrelousse si l’on veut (dans l’ordre Les Balesta, Sabinus, L’Epervier), je le trouve inégal.

Des trois (ou quatre, si l’on ajoute Mon Compagnon de songes) volumes présentés explicitement comme des souvenirs, je garde Un Oubli moins profond, à cause des belles figures que l’auteur y dessine. Les deux autres (Le Chemin de Monclar et Le Jardin des Trinitaires), comme je l’ai dit ici, me semblent faire du remplissage avec du pas grand-chose, et Bosco y « tire à la ligne » (comme on disait à l’époque où les feuilletonistes étaient payés à la ligne) de façon trop visible.

De l’œuvre de Henri Bosco, finalement, quels sont les titres qui resteront gravés et lumineux dans ma mémoire ? J’en garde principalement quatre, que je considère comme des œuvres majeures de la littérature du 20ème siècle : les deux plus connus et répandus, Le Mas Théotime et Malicroix. Mais aussi deux autres, beaucoup moins renommés : Le Sanglier et Un Rameau de la nuit, soit deux œuvres situées au début et à la fin de la carrière de l’écrivain. Ce qui est commun à ces quatre titres, c’est leur puissance d’évocation, la force de l’imaginaire sur lequel ils reposent.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 24 novembre 2013

SANS TITRE

09:09 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 23 novembre 2013

LA MELODIE COMME UN VISAGE

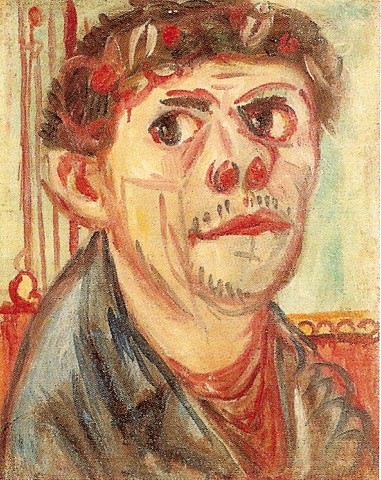

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1932

Les musiciens savants modernes, si l’on excepte quelques artistes héroïques, ont beaucoup œuvré à la disparition du visage mélodique dans la musique, au profit de constructions théoriques et d’emprunts parfois alambiqués au monde des bruits. Au profit, en fin de compte, d’un monde sonore indifférencié, où tout ce qui s’entend est d’autorité placé au même rang que tout le reste.

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1936

Cette disparition du visage dans la musique contemporaine, avec la haine des compositeurs pour la mélodie, a touché les autres arts. Ce qui me frappe, c’est qu’en peinture, il s’est passé exactement la même chose. Les artistes (je parle en général, cubistes, suprématistes et autres –istes) se sont ingéniés à exterminer tout ce qui pouvait rappeler la réalité telle qu’on la voit en général, et en particulier la figure humaine, pour faire de la matière même, du support, de l’espace autour, que sais-je, des conditions de réalisation, l’objet même de l’art.

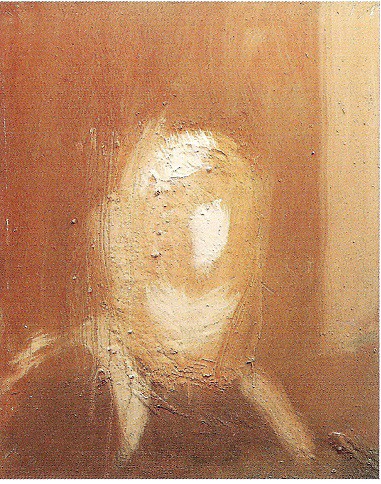

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1945

Il fallait, dans la peinture aussi, détruire la représentation, d’où une haine féroce pour le trop bien nommé « figuratif ». Les Autoportraits de Pierre Tal-Coat sont à cet égard révélateurs de vérité : la figure humaine devient la grande absente. C’est lui, on sait que c'est lui, mais il n’est pas là, voilà tout. Il refuse de paraître. Que s'est-il passé ?

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984

Je ne veux pas m’appesantir trop longuement, une fois de plus, sur ce qui s’est passé en poésie, et qui ressemble de très près à l’effacement de la mélodie en musique et de la figure en peinture. Depuis les symbolistes, parmi lesquels Mallarmé, le discours poétique s’est chargé de mystères et de significations obscures qui ont radicalement fait fuir le public pour lequel l’expression « sens commun » a encore un sens. Qui lit René Char ? Qui lit Philippe Jaccottet ?

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985

Je ne veux pas non plus donner à mon propos l’enflure de généralité brassée avec le vent qu’Edgar Morin sait si bien mettre dans son discours pour lui donner un aspect de profondeur mûrement réfléchie. J’observe juste que la musique, la peinture et la poésie font, à peu près au même moment, disparaître de leurs préoccupations le visage de l’individu, et que le 20ème siècle a appelé ça la « Modernité ». Ou encore le « Progrès ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1984-1985

Et j’observe que tout ça coïncide avec les énormes progrès accomplis par l’industrie lourde dans les moyens mis en œuvre pour détruire le plus possible de vies humaines dans le minimum de temps (pas loin de 300.000 morts et disparus dans les rangs français pour le seul mois d’août 1914). On me dira que ça n’a rien à voir. Moi je dis : « Pas si sûr ».

PIERRE TAL-COAT, AUTOPORTRAIT 1985

Parce que finalement, de quoi s’agit-il ? Dans les arts (musique, peinture, poésie), c’est la mise en avant des « moyens techniques » qui devient l’objet, le but de l’activité. Pour le musicien sérialiste (école de Vienne, pour faire court), c’est le son, égal à tous les autres sons. Pour le poète, c’est le mot, voire la syllabe, quand ce n’est pas la lettre toute seule. Pour le peintre, c’est la couleur, la ligne et même la toile. Ce qui compte, ce n’est plus le monde que cherche à traduire l’artiste à destination de ses semblables, ce sont les moyens mêmes de la traduction qui deviennent le sujet principal.

Voilà peut-être ce que je ne supporte plus, finalement, que ce soit en peinture, en musique ou en poésie : que les moyens soient devenus la fin. Car en même temps que la technique est promue au rang de finalité ultime, le monde en général et l’homme en particulier disparaissent. L’homme est réduit à l’état d’instrument et de moyen, comme le montre le déchiquetage méticuleux de la chair humaine par une artillerie lourde de plus en plus performante.

Le 20ème siècle a assuré le triomphe de la technique. Et je ne suis pas loin de penser, à la suite de Jacques Ellul, Bernard Charbonneau, Günther Anders, Hans Jonas et quelques autres, que ce triomphe est une défaite pour l’humanité, comme le montre la disparition du visage humain dans la musique et dans la peinture. Il y a dans tout cela un amoralisme radical.

Voilà ce que je dis, moi.

NB : Il va de soi que les propos ci-dessus manquent tant soit peu de nuances. Il conviendrait, en de tels sujets, de trancher autrement qu’à la hache. J’en suis d’accord. Il y a chez tout le monde, musiciens compris, des fondamentalistes, des modérés et des résistants.

Francis Poulenc, par exemple, eut connaissance de la musique dodécaphonique, mais resta avec une belle constance à l’écart. Je crois savoir que c’est le côté doctrinaire de la chose qui le rebuta. Boulez est un idéologue, un dogmatique. A son propos, j’ai même entendu « stalinien », c’est dire. Heureusement, certains adeptes de la « modernité » n’oublient pas, lorsqu’ils composent, que la musique est faite pour procurer un plaisir ou une émotion à celui qui écoute.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : arts plastiques, peinture, pierre tal-coat, cubisme, futurisme, constructivisme, musique, mélodie, poésie, jacques ellul, bernard charbonneau, günther anders, hans jonas

jeudi, 21 novembre 2013

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

AU FOND DE LA COUR

1ER ETAGE

EFFECTIFS DE PROFIL

DE GAULLE EST UN CON

GRAFFITI PHOTOGRAPHIÉ EN 2002 DANS DES LATRINES PUBLIQUES

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 20 novembre 2013

DERNIERES EMPLETTES

DERNIERES EMPLETTES

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mardi, 19 novembre 2013

LA MELODIE COMME UN VISAGE

****

Je me demandais ce qui, chez les compositeurs de musique dodécaphonique ou « concrète », a valu à la mélodie d’être pourchassée comme une pestiférée, et proprement balayée du paysage sonore des musiciens « savants » (au premier rang desquels Boulez, Stockhausen et Pierre Schaeffer, comme bien on se doute). Mais ils ne sont pas les seuls à haïr la mélodie. Pourquoi tant de haine ?

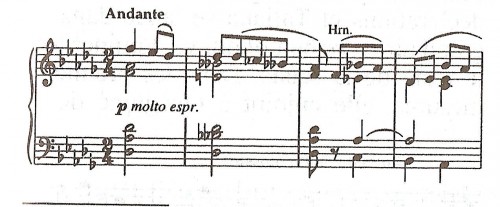

Bon, on dira encore que, comme les mots, les notes d’une mélodie doivent impérativement être posées dans un ordre précis. C’est ainsi que « do-do-do-ré-mi-ré-do-mi-ré-ré-do », si le 1er « mi-ré » est plus long, c’est tout de suite identifié « Au clair de la lune ». Pour la magistrale mélodie descendante de Tatiana dans l’ « Air de la Lettre » d'Eugène Onéguine (ci-dessous), c’est plus compliqué, mais tout aussi identifiable.

FA-MI-RE-RE-RE-DO-SI-LA (ET LA REPONSE ONDOYANTE DU COR : FA-SI-LA-RE-FA-SI-LA-LA)

QUI PEUT ME DIRE POURQUOI CETTE MELODIE EST SUBLIME ?

Au vrai, les mélodies, c’est comme les empreintes digitales : il n’y en a pas deux semblables. Bon, si vous regardez de près la chanson de Goran Bregovic « In the Death car » du film Arizona dream (Emir Kusturica), vous lui trouvez un cousinage, au moins au début, avec le très classique « A Solenzara ». Mais seuls des esprits malintentionnés ou des agents à la solde de la SACEM auraient l’idée d’y dénicher un plagiat. Il faut vraiment s’appeler Georges Brassens pour se plagier lui-même, comme il le fait dans « Je vous salue Marie » sur la mélodie de « Il n’y a pas d’amour heureux ».

Une mélodie, c’est d’abord une construction, au point qu’on peut affirmer qu’il n’y a pas de mélodie sans construction. Les notes qui la composent ne se suivent pas dans n’importe quel ordre, pas à n’importe quelle hauteur. Chaque note, comme dans la neige, suit la précédente à des intervalles variables, en file indienne, en allongeant plus ou moins le pas (pas de fourmi ou pas de géant ?). Pour dire qu’elle dure plus ou moins.

Mais c’est encore une comparaison, comme l’empreinte digitale. Non, si j’avais à en faire une pour donner une idée de ce qu’est une mélodie, je me tournerais de préférence vers une autre analogie. Je dirais volontiers que la mélodie est à la musique ce que le visage est à la personne. Cette idée me plaît. Sans répondre à toutes les questions, elle éclaire assez bien.

Tiens, regardez le visage que vous offrent les rappeurs dans la plupart de leurs clips vidéo : une synthèse de la frime et de la menace, le look de l’agression macho imminente, sur fond d’ondulations féminines lascives, une impression de retour à la jungle, à l’animalité, à la violence. Ce n’est pas un hasard si le rap a éliminé la mélodie de son programme (même si certains soutiennent le contraire). Et je ne parle pas du « slam », cette nouvelle Amérique de tous les découvreurs de l’eau tiède.

Pour la musique techno (je mets au singulier, au risque de froisser les adeptes, qui sont capables de peser au picogramme, si ce n’est pas au femtogramme (1 millionième de milliardième de gramme) près, les différences entre les « tendances »), c’est un peu différent. L’absence de mélodie dans la « musique » techno me fait plutôt penser à l’absence du visage dans une BD de Buzzelli des années 1970 (parue, je crois, dans Charlie Mensuel).

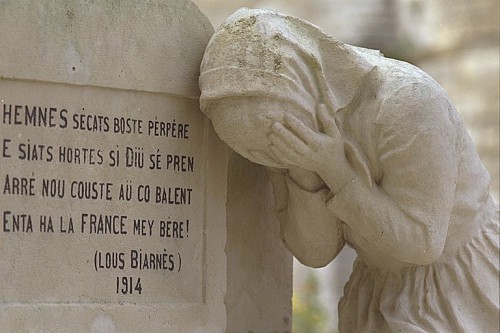

MONUMENT AUX MORTS DE SAUVETERRE, PYRENEES-ATLANTIQUES

A la rigueur à l'absence de visage de la femme éplorée qui se prosterne aux pieds d’un monument aux morts sculpté par Ernest Gabart. La techno est sans visage, parce que la « musique » techno est une machine. Une machine n’a pas de visage. Or, l’homme n’est pas une machine, même si certains délires technologiques rêvent d’une post-humanité cyborg.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0)

lundi, 18 novembre 2013

LA MELODIE COMME VISAGE

QUAND LA LUMIERE VIENT DU FOND

****

LA MELODIE COMME VISAGE

Bon alors au final, qu’est-ce que c’est, une mélodie ? La question a l’air bête, et après tout il n’est pas impossible qu’elle le soit. Mais je dirai pour ma défense que je ne suis pas le premier à en accepter la perspective : Saint Augustin en personne ne se demandait-il pas, quelque part dans ses Confessions, comment il pourrait définir le temps ? Il répondait, si je me souviens bien et pour simplifier, que, aussi longtemps qu’il ne se posait pas la question, il était à peu près en mesure d’y répondre, mais que dès qu’il se la posait, le mystère s’imposait.

Et c’est vrai que, intuitivement, tout le monde sait ce qu’est une mélodie, mais qu’est-ce que vous répondriez à quelqu’un qui vous demanderait de la définir ? Et surtout, qu’est-ce qui, parmi les compositeurs de musiques savantes actuelles, a suscité une haine si profonde et si totale qu’ils n’ont eu de cesse que d’en extirper jusqu’au moindre souvenir de la moindre radicelle au sein de leurs œuvres ?

Eh oui, qu’est-ce que c’est, une mélodie, maintenant ? C’est entendu, c’est une suite de notes de musique. Mais encore ? Qu’est-ce qui les fait tenir ensemble ? Qu’est-ce qui fait d’elles un ensemble reconnaissable, identifiable comme étant telle mélodie, impossible à confondre avec toutes les autres ? Et je me rends compte que, si je ne sais pas définir, je pourrais à la rigueur comparer avec notre langage articulé, qui passe par des syllabes, des mots et des phrases qui veulent dire quelque chose.

D’ailleurs, si les musiciens appellent « mélodie » une forme musicale (en allemand « lied »), c’est précisément parce que celle-ci marie presque spontanément des paroles à la ligne de chant : « Après, se esbaudissaient à chanter musicalement à quatre et cinq parties, ou sus un thème à plaisir de gorge » (Gargantua, 23). Certains peuvent bien prétendre que « la vraie vie est ailleurs », je prétends que, quand on peut chanter à plaisir de gorge, la vraie vie n’est pas bien loin.

Je dis « marie », en pensant à l’éternel débat que même Clemens  Krauss, le librettiste du formidable (quoiqu’un peu bavard à mon goût) Capriccio de Richard Strauss, ne résout pas vraiment. Le poète Olivier soutient que « Prima le parole – dopo la musica ! », alors que le musicien Flamand le contredit : « Prima la musica – dopo le parole ! ». La comtesse ne déclare-t-elle pas pour finir : « Peine inutile, chercher à les disjoindre. D’une seule source, paroles et musique font naître des beautés nouvelles » ? A qui la priorité, au poète ou au musicien ? C’est un peu revenir à la question : « Qui fut premier, l’œuf ou la poule ? ». Sans mots, y a-t-il de la pensée ? On peut gloser.

Krauss, le librettiste du formidable (quoiqu’un peu bavard à mon goût) Capriccio de Richard Strauss, ne résout pas vraiment. Le poète Olivier soutient que « Prima le parole – dopo la musica ! », alors que le musicien Flamand le contredit : « Prima la musica – dopo le parole ! ». La comtesse ne déclare-t-elle pas pour finir : « Peine inutile, chercher à les disjoindre. D’une seule source, paroles et musique font naître des beautés nouvelles » ? A qui la priorité, au poète ou au musicien ? C’est un peu revenir à la question : « Qui fut premier, l’œuf ou la poule ? ». Sans mots, y a-t-il de la pensée ? On peut gloser.

QUAND LA LUMIERE VIENT DU FOND

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans MUSIQUE | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 17 novembre 2013

SANS TITRE

QUARTIER D'AINAY, BY NIGHT

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon

samedi, 16 novembre 2013

SANS TITRE

LA SAÔNE EN CRUE

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0)

vendredi, 15 novembre 2013

QUELQUES NOTES SUR UNE SUITE DE NOTES

LA SAÔNE EN CRUE

****

Préambule : Christiane Taubira retranchée de l'espèce humaine ? Il ne faut rien exagérer. Je remarque que l'offensive antiraciste du gouvernement Hollande-Ayrault au grand complet dressé sur ses ergots intervient dans une période de basses-eaux comme jamais vu pour un président à la chair duquel chaque petit événement arrache un petit lambeau. Si ça continue, on aura à faire dans pas longtemps à un squelette de Hollande.

Et je me dis que la "une" de Minute tombe à pic pour lui reconstituer un peu d'épiderme sans trou. L'affaire Taubira : une véritable aubaine pour un président en détresse. Hissez bien haut l'étendard des « valeurs » de « gauche ». Aussi longtemps qu'on verra un bonnet rouge à l'horizon. Diversion, vous avez dit ? Ben oui, pour écarter le danger de ma personne présidentielle, rien de tel qu'une bonne affaire lacrymogène.

****

Résumé : les compositeurs du 20ème siècle, pour s’arracher aux pesanteurs insupportables de la tradition et pour imposer leur idée d’un « Progrès » en musique, ont fait feu sur tous les éléments qui entraient dans la composition de la dite tradition. Schönberg avait déjà bien déblayé en éliminant la tonalité (do majeur, sol septième) pour ne plus voir qu’une seule tête dans la file de douze sons égalitarisés à la tronçonneuse.

Dans le même sac poubelle, ses suiveurs ont jeté les rythmes, les harmonies. Même l’instrument de musique y est passé. Mais ce qui se remarque par-dessus tout, c’est la disparition de la mélodie, c’est-à-dire ce qui permettait à l’amateur de participer à la musique entendue, à sa façon : « La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l’auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur » (Charles Trenet). La mélodie, parfaitement, qui est la marque de la politesse bienveillante du compositeur à l’égard de celui à qui il s’adresse.

Dans son livre Les Balesta, que j’ai en ce moment un peu de mal à terminer, Henri Bosco imagine le personnage de Melchior. Il est célibataire, il a soixante ans. Quand il avait 20 ans, il fut amoureux fou d’une fille de « La Haute » qui le lui rendait bien, mais membre d’une noble famille habitant sur le Mourreplat, dans les hauts de Pierrelousse. La dite famille, horrifiée par la mésalliance, mit brutalement fin à ce sentiment réciproque en enfermant la fille au couvent.

Melchior ne l’a jamais oubliée. Elle s’appelait Elodie. Très habile de ses doigts, il a sculpté une statue à la taille réelle de l’objet de son amour, une statue comme vivante, et d’une ressemblance hallucinante. Mais il a également construit une harpe magnifique, dont il joue souvent, et dans le bois de laquelle il a gravé ceci : « Elodie Mélodie ». C’est à ce point que je voulais en venir. J’ajoute juste que statue et harpe (et même fantôme de Melchior) jouent un rôle dans L’Epervier, dernier volet de la saga de Pierrelousse.

Parmi les plus graves reproches qu’on peut faire à beaucoup de compositeurs du 20ème siècle, c’est d’avoir abandonné lâchement le pilier immémorial de la musique, d’avoir réduit en miettes le socle sur lequel sa statue vivante s’élevait depuis qu’un homo sapiens à peine sorti de l’animalité, avait eu l’idée de se servir des deux cordes blotties au fond de son gosier pour produire autre chose que les syllabes dont il usait dans la conversation courante.

En faisant durer le son, en en faisant varier la hauteur et l’intensité, il s’en était servi pour faire quelque chose de totalement incongru : chanter. On a appelé ça « mélodie ». La voix est le premier instrument de musique, bien avant tout autre. Ce n’est qu’après coup (je n’y étais pas, mais …) que l’homme s’est dit que ce serait bien de s’accompagner en tapant sur des objets sonores, en frottant, pinçant ou frappant des cordes tendues, en soufflant dans des objets creux percés de trous.

Jusqu’au 20ème siècle, donc, pas d’autre issue pour le musicien que d’aligner sur une portée des notes enchaînées les unes aux autres par la seule logique du chant humain. D’ailleurs, bien des compositeurs ont persisté dans l’écriture mélodique : aucune rupture ne se fait dans l’histoire de quoi que ce soit de façon aussi tranchée et brutale, même la Révolution a pris quatre ans pour s’occuper de la tête de Louis XVI.

Il reste que, jusqu’au 20ème siècle, TOUTES les musiques sont faites pour être éventuellement chantées, même celles écrites pour être sonnées (opposition sonate / cantate). Cela ne veut pas dire que la mélodie est la composante exclusive de la musique, c’est bien clair, juste la composante horizontale. Comme nos phrases syllabe après syllabe, les notes se suivent sur une ligne, pour la raison que le gosier ne peut émettre qu’un son à la fois (et qu’on ne me sorte pas ici l’exception des chants diphoniques du Tibet ou d’ailleurs).

Mais au fond, qu’est-ce que c’est, une mélodie ? Qu’est-ce qu’elle a de spécial, cette suite de notes ? Cela dit sans vouloir faire de la théorie musicale : j’ai assez sué et bavé sur la Théorie de la musique de Danhauser pour envisager de l’infliger à qui n’aurait pas mérité un châtiment exemplaire pour ses entorses, incartades et autres infractions.

Tout ce que je peux faire, en tant qu’auditeur, c’est me référer à quelques-unes des innombrables mélodies qui se sont à jamais gravées dans mon disque dur interne (et qui, publicité ou lied, mouvement d’orchestre ou solo d’alto, ressurgissent parfois selon l’ordre des préférences hiérarchisées qui se sont mises en place avec le temps, parfois selon le désordre du chaos indifférencié qui s’impose tout à coup à ma mémoire).

Je pense par exemple à cet air de Purcell (est-ce dans King Arthur ou dans The Indian queen ?) : « How blessed are shepherds, How happy their lasses … ». Ou bien au solo de l’alto dans Roméo et Juliette (accompagnement de harpe, s’il vous plaît) : « Premiers transports que nul n’oublie, Premiers aveux, premiers serments de deux amants, Sous les étoiles d’Italie ; … ». Les paroles sont de Berlioz lui-même, on peut y trouver à boire et à manger. Mais je me récite aussi parfois la sublime mélodie du ländler viennois que forme l’« andante moderato » (2ème mouvement) de la symphonie « Résurrection » de Gustav Mahler.

Je ne sais pas comment je pourrais faire partager le plaisir ressenti à chanter de ces mélodies. J’ai d’ailleurs du mal à imaginer qu’il n’en soit pas de même pour tout un chacun, même si je sais qu’il n’en est rien. Je le regrette pour ceux qui, comme mon ami R., chantent épouvantablement faux. Heureusement, il est lucide. Non, ce que je persiste à ne pas comprendre, c’est la haine de beaucoup de compositeurs de la modernité pour tout ce qui pourrait ressembler à une ligne de chant.

Comme dans beaucoup des visages qu'a montrés le XX siècle, je vois quelque chose d'inhumain dans les œuvres musicales qu'il a produites. Peut-être est-ce juste un refus de l'humain. Cela reste très peu engageant.

Voilà ce que je dis, moi.

jeudi, 14 novembre 2013

SANS TITRE

PLACE DES JACOBINS

09:16 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie

mercredi, 13 novembre 2013

QUE FAIRE DE L'ACTUALITE ?

MONUMENT AUX MORTS DE MORLAAS, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SCULPTURE D'ERNEST GABARD

****

Préambule : MONSIEUR L'ABBÉ EDWY PLENEL MONTE EN CHAIRE. L'ancien directeur du journal Le Monde (avec Alain Minc et Jean-Marie Colombani) s'est recyclé dans la presse internet (Mediapart). Accessoirement, le mercredi, France Culture lui ouvre un micro, autour de 7h20, pour qu'il y tienne une chronique.

Les thèmes d'Edwy Plenel : la tolérance, l'antiracisme, la solidarité et autres fables morales pour l'édification des foules. Ce matin, il a volé au secours du soldat Taubira, traîné dans la boue à la une du torchon Minute, après avoir été vilipendé et insulté par quelques gredins et autres brutes à front bas de la droite forte, décomplexée et, disons-le, d'extrême-droite. Ces insultes envers cette femme noire ne m'inspirent que du dégoût.

Mais comment se fait-il qu'entendre monsieur Plenel prendre la défense de la ministre m'horripile, au point que ce sont ses propos qui m'inspirent du dégoût ? Comment se fait-il que la chronique d'Edwy Plenel, chaque semaine, résonne à mes oreilles de façon insupportable ? Comment des propos censés faire honneur aux droits de l'homme produisent des échos à ce point répugnants ?

Après réflexion : Edwy Plenel a laissé à la patère du studio sa défroque de journaliste pour se vêtir tout soudain d'un uniforme qu'on croyait depuis une éternité jeté aux orties : une SOUTANE. Il faut entendre cette voix d'ancien séminariste (s'il ne le fut pas, il aurait dû) vous susurrer sur le ton de l'admonestation : « Ce n'est pas bien, ça, mon enfant. Vous direz trois Pater et dix Ave ». Je n'exagère qu'à peine (la pénitence est ici figurée par une invite à une manif en décembre). Voilà pourquoi, quand je l'entends, j'ai tout d'un coup envie de donner des gifles. Edwy Plenel : un curé moralisateur, un flic doublé d'un prophète. Triple figure de l'abjection.

Heureusement, je crois que les droits de l'homme sont plus grands que les petitesses du minuscule Edwy Plenel, sinon, il serait capable de m'en dégoûter. Mais je n'oublie pas que France Culture lui offre une tribune.

****

****

Résumé : finalement, s'intéresser à l'actualité, c'est se condamner à mouliner du commentaire. Exemple le débat Karol Beffa/Philippe Manoury chez Alain Finkielkraut. Si les gens ne veulent pas de la « musique contemporaine » dont ses thuriféraires veulent les emboquer, ce n’est pas qu’ils n’ont pas compris, c’est juste qu’ils n’en veulent pas. On en était resté là.

Ensuite et de deux, je ne suis pas du tout sûr comme Manoury que les compositeurs actuels se soucient tant que ça de la réception de leur travail sur les sons par leurs destinataires putatifs. Ils sont en effet un certain nombre, dans la lignée et la descendance de Pierre Schaeffer, à composer encore des morceaux incluant divers bruits du monde, quand ils n’en sont pas exclusivement constitués.

Est-ce Ondrej Adamek qui, dernièrement, a placé un micro à la sortie du moteur de son aspirateur pour en faire un « objet musical » (expression consacrée de Pierre Schaeffer, entérinant pour la musique la coupure entre "œuvre d'art" et "objet d'art") ? Je ne sais plus. Pour justifier le terme de « composition » musicale, est-il suffisant de monter ces bruits enregistrés dans un ordre précis et/ou de les retravailler avec l’électronique disponible ?

Je fais partie des réactionnaires qui se réjouissent de rester dans l’erreur et persistent à opérer une distinction entre des sons musicaux et des bruits de la nature ou de la société. Les uns sont produits par un instrument spécifique fabriqué exprès pour ça, et les autres se contentent d’être recueillis ou imités. D’un côté ils sont vraiment inventés (avec plus ou moins de bonheur et de maîtrise) par quelqu'un qui a appris tout ce qu'on peut savoir de ce langage, de l’autre ils sont enregistrés. Même si un technicien intervient ensuite pour les trafiquer, ça ne suffit pas pour appeler ça « musique ».

Je vais plus loin : le piano est fait pour qu’un individu assis devant appuie ses doigts sur les touches, il n’est pas fait pour, comme je l’ai souvent vu faire, que l’individu en frappe le bois ou en aille gratter les cordes en introduisant la main (et autres fantaisies savantes et/ou délirantes). Le souffle de l’instrumentiste dans la clarinette est émis non pas pour se faire entendre en tant que tel (le bruit d’un souffle traversant la colonne cylindrique de l’instrument), mais pour former les sons organisés en vue desquels Johann Christoph Denner l’a inventée au 18ème siècle.

Voir un violoniste fouetter son instrument à coups d’archet ne m’inspire que tristesse apitoyée. Et que dire quand les quatre instrumentistes, s’interrompant soudain, posent violons, alto et violoncelle pour saisir, sous le pupitre, des verres en cristal à moitié remplis d’eau et, du doigt tournant sur le bord, les font résonner comme nous faisions enfants ?

Dans le débat opposant Karol Beffa et Philippe Manoury, Finkielkraut, qui avouait ne pas être mélomane, reprochait à la musique contemporaine de donner l’impression au public qu’aujourd’hui tout est devenu possible (cf. le slogan qui a fait gagner Sarkozy en 2007 : « Ensemble tout devient possible »). J’ai le mauvais esprit de croire que, dans la bouche de Finkielkraut, le « Tout est possible » peut se traduire par : « On fait n’importe quoi », ou « N’importe qui est capable de tout ». Alors, est-ce qu’on a « tout » ou « n’importe quoi » ? Les deux, mon général, puisque c’est la même chose.

Je me rends compte tout à coup que me voilà à cent lieues de ce que je voulais dire au début. J’ai laissé la bride sur le cou à mon dada, et lui, bien sûr, il est parti à fond de train dans sa direction préférée. Ce n’est que partie remise. Je conclurai quand même sur un mystère : qu’est-ce qui fait que certaines œuvres musicales du 20ème siècle me touchent, me prennent, me bouleversent ? Je pense à Vingt regards sur l’enfant Jésus de Messiaen, aux quatuors à cordes d’Olivier Greif ou de Philip Glass, à Sinking of the Titanic de Gavin Bryars, et à bien d’autres. Qu’y a mis le compositeur pour provoquer cet effet ? Mystère.

Parmi les autres musiques, il y en a de deux sortes : beaucoup se contentent de me laisser aussi froid et dur qu’une bûche, mais beaucoup aussi me révulsent, me hérissent, me repoussent hors d’elles, pour la raison que j’y entends ricanements et sarcasmes, et que j’ai la très nette impression que leur compositeur se paie ma fiole, se fiche de moi, bref, qu’il y a là du foutage de gueule, et rien d’autre.

Qu’en concevant son « travail », il s’est posé une seule question : « Qu’est-ce que je pourrais bien faire pour faire parler de moi ? ». La réponse est : « De la provocation », que je traduis : « N’importe quoi pourvu que ça fasse de la mousse ». C’est le cas de toute œuvre d’art « conceptuelle », c’est-à-dire qui ait besoin d’être soutenue par un discours savant, construit, compliqué et théorique pour justifier son existence. C’est le cas de beaucoup de mises en scène d’opéra : ah, les mitraillettes dans Le Chevalier à la rose ! La Sunbeam poussée sur scène dans Cosi Fan Tutte !

SUNBEAM TIGER (1966)

C’est le cas, j’en ai déjà parlé ici, de 4’33’’ de John Cage, où le pianiste, en restant les bras croisés, veut prouver au public que, même quand le piano ne sonne pas, il y a encore de la « musique » : celle faite par les spectateurs réunis dans la salle de concert : fauteuils qui grincent et autres nuisances. La belle affaire, vraiment !

La même histoire que les mangeurs de bonbons et les enrhumés des concerts classiques (ah, l’adagio de l’opus 18 n°1 sur fond de catarrhe tubaire !), sauf qu’avec Cage, ces nuisances sortent de la poubelle et, promues en plat principal, sont servies dans la vaisselle de prestige. Quelle subtilité dans le message ! Quel art dans la démonstration !

Comme si l’on érigeait le déchet en œuvre d’art, ce dont ne se privent pas, au demeurant, bien des artistes plasticiens. Sans doute en signe d’adhésion à la « société de consommation » (sachant que « consommer, c’est détruire »).

Les Sequenze de Luciano Berio ne sont sûrement pas du « foutage de gueule », mais à quoi bon, cher Maître, vouloir à tout prix pousser les instruments (voix comprise, ah, la belle Cathy Berberian !) jusque dans leurs ultimes potentialités ? Franchement, chercher à en épuiser les possibilités d’expression, est-ce encore de l’art ? N’est-ce pas plutôt de la performance sportive ? A l’écoute de ces pièces solistes, non seulement je n’éprouve ni émotion ni plaisir esthétique, mais je pense à Cassius Clay, après sa victoire sur Sonny Liston en 1964, faisant le tour du ring en criant : « I am the king of the world ! I am the king of the world ! ».

jusque dans leurs ultimes potentialités ? Franchement, chercher à en épuiser les possibilités d’expression, est-ce encore de l’art ? N’est-ce pas plutôt de la performance sportive ? A l’écoute de ces pièces solistes, non seulement je n’éprouve ni émotion ni plaisir esthétique, mais je pense à Cassius Clay, après sa victoire sur Sonny Liston en 1964, faisant le tour du ring en criant : « I am the king of the world ! I am the king of the world ! ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, grande guerre, guerre des tranchées, guerre 14-18, edwy plenel, france culture, musique contemporaine, karol beffa, philippe manoury, alain finkielkraut, pierre schaeffer, ondrej adamek, nicolas sarkozy, olivier messiaen, olivier greif, gavin bryars, vingt regards sur l'enfant jésus, le chevalier à la rose, cosi fan tutte

mardi, 12 novembre 2013

QUE FAIRE DE L'ACTUALITE ?

MONUMENT AUX MORTS DE JOYEUSE, ARDÈCHE

SCULPTURE DE GASTON DINTRAT

****

Ce n’est pas que je me pose plus de questions qu’il n’est convenable pour vivre heureux, mais je me dis que les lecteurs qui me font l’amabilité, et pour quelques-uns l’amitié de rendre visite à ce blog se demandent peut-être pourquoi, depuis quelque temps (ça va finir par se compter en mois), j’ai quasiment cessé de découper ici le fruit de quelques réflexions qui me viennent au sujet – disons-le crânement sans nous dissimuler l’ampleur démesurée de l’ambition et peut-être de la prétention –, de la marche du monde, du sens de l’existence ou de l’état moral et intellectuel de la société (en toute simplicité, n’est-ce pas) dans laquelle nous vivons.

Ne nous voilons pas la face : je faisais ici mon petit « Café du Commerce ». Autrement dit je passais bien du temps à refaire le monde, un peu comme tout un chacun le fait à un moment ou à un autre, au comptoir ou à la terrasse, en charriant, désinvolte, des mots trop gros pour passer au tamis des intelligences moyennes comme sont la plupart des nôtres. Pour être honnête, je dois dire (à ma décharge ?) que mes propos se muaient de plus en plus souvent en incursions de plus en plus insistantes dans la chose littéraire (Philippe Muray, Montaigne, Hermann Broch et surtout, depuis cet été, Henri Bosco, dont j’ai maintenant presque achevé le tour du monde de l’œuvre).

Ce n’est pourtant pas que j’ai cessé de réagir aux fantaisies, désordres et monstruosités offertes « en temps réel » par l’actualité de la vie du monde. Tiens, pas plus tard que ce matin, dans l’émission d’Alain Finkielkraut, j’ai bondi sur ma chaise en entendant les propos de Philippe Manoury, tout en abondant dans le sens de son interlocuteur Karol Beffa. Les duettistes se disputaient (très courtoisement) au sujet de la « musique contemporaine ».

La question était de savoir pourquoi le public met la marche arrière quand il s’agit d’acheter des billets d’entrée aux concerts des « musiques savantes d’aujourd’hui », au point que les programmateurs « modernistes » ou même « avant-gardistes » sont obligés d’entrelarder dans des proportions variables leurs programmes classiques d’œuvres en « création mondiale ».

La dose de « musique innovante » doit être savamment calculée, pour donner au plus grand nombre l’impression d’être cultivé, mais ouvert à ce qui s’invente au présent. Une façon confortable d’être tout à la fois « conservateur » et « progressiste », si tant est qu’on puisse parler de progrès dans les formes esthétiques. A la fin du concert, les payeurs de leur place ont à cœur de faire un triomphe à tout le monde, histoire de rentabiliser psychologiquement le prix payé et d’éviter de se dire qu’on a gaspillé son argent.

Plus les applaudissements sont nourris, plus le retour sur investissement social était justifié, en quelque sorte. Je dis "social" parce que je crois qu'il y a beaucoup de souci de paraître (et de paraître branché) chez ceux qui courent aux concerts contemporains.

Karol Beffa a bien raison de dire qu’après le sérialisme intégral et la dictature dodécaphonique, les compositeurs n’ont plus osé écrire de la musique que l’auditeur aurait eu plaisir à chanter si elle avait comporté cette chose désuète qu’on appelait, avant les progrès de la modernité, la MELODIE.

Et Philippe Manoury a bien tort de répliquer qu’il met n’importe qui au défi de chanter une seule mélodie de Charlie Parker au saxophone : Mimi Perrin et les Double Six sont là pour prouver qu’il est même possible de placer en virtuose des mots sur des mélodies virtuoses. Quand je parle de la mélodie, je pense à cette part de la musique que monsieur tout le monde n'a aucun mal à s'approprier. Les duettistes ne parlent donc pas de la même chose.

Philippe Manoury a ensuite cette déclaration qui sonne comme un aveu : « Les compositeurs d’aujourd’hui se préoccupent de nouveau de la réception de leur musique ». D’abord et d’une, c’est bien de reconnaître qu’auparavant (disons depuis la révolution Schönberg) les compositeurs se fichaient éperdument de ce que pouvait ressentir l’auditeur en entendant leur musique.

Appelons cela « musique de laboratoire » ou « musique expérimentale », où le laborantin laborieux considère l’auditeur comme un simple cobaye. Le problème de la « musique contemporaine » est que la majorité des cobayes persistent à se rebiffer et à refuser d’entrer dans les éprouvettes. Et qu’on n’aille pas me soutenir que les dits cobayes ont tous tort au motif qu’ils ne montent pas dans le train royal du « Progrès » de la culture.

Quand ils forment l’immense majorité, il n’est pas sûr qu’on puisse en conclure que « la musique contemporaine souffre d’un déficit de communication » (vous pouvez remplacer la musique par l’Europe ou la réforme des retraites, car l’argument est souvent utilisé en politique par les gens au pouvoir) : quand les gens rejettent en masse quelque chose qu’on veut leur faire avaler, il y a fort à parier que ce n’est pas parce qu’ils n’ont pas compris. C’est précisément parce qu’ils ont fort bien compris qu’ils n’en veulent pas.

Voilà ce que je dis, moi !

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, guerre des tranchées, gaston dintrat, café du commerce, littérature, henri bosco, montaigne, hermann broch, musique contemporaine, répliques, alain finkielkraut, philippe manoury, karol beffa, avant-garde, dodécaphonisme, musique sérielle, charlie parker, mimi perrin, double six, arnold schönberg

lundi, 11 novembre 2013

JE PENSE AUX POILUS

MONUMENT AUX MORTS DE BAIX, ARDÈCHE

Combien de discours convenus ne vont-ils pas faire claquer au vent, aujourd’hui, les grands mots portant en eux tout ce que fut la « nation » française ? Combien de monuments aux morts ne vont-ils pas se voir signifier que les beaux mots de « patriote » et de « patriotisme » n’ont rien perdu de leur actualité ? Et pourtant chacun sait bien, chacun sent bien ce qu’il y a désormais de mensonge à invoquer ces hautes figures.

MONUMENT AUX MORTS DE MONTFAUCON, HAUTE-LOIRE

SCULPTURE DE GASTON DINTRAT

Il faut s’appeler Dupont-Aignan pour jouer les Don Quichotte et pour, sur la foi des romans de chevalerie nationale (Vercingétorix, Jeanne d'Arc, Napoléon ...) dont son imagination s’est gavée en apprenant bien ses leçons à l’école, pour partir en guerre contre les moulins à vent … L’information n’a pas dû lui parvenir que ça fait belle lurette qu’on n’enseigne plus aux enfants cette matière obsolète qu’on appela jadis « Histoire de France », mondialisation oblige. Je n’insiste pas sur la dissolution de la nation dans le gloubiboulga informe et infâme qu’on appelle l’Europe.

MONUMENT AUX MORTS D'ASSAT, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Qu’on se le dise, excepté quand on la regarde de Tokyo ou de Buenos-Aires, il n’y a pas d’Europe. L’euro ? Première fois de l’histoire qu’une monnaie n’est pas battue par un Etat. Normalement, ça devrait interpeller. Eh bien non. Il n’y a pas de nation française, il n’y a pas d’Europe. Selon moi, si l’illusion persiste, c’est que des gens ont intérêt à cultiver, au gré de leurs calculs et des opportunités, les discours qui servent de terreau à une mythologie depuis longtemps caduque.

MONUMENT AUX MORTS DE JURANÇON, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

CES DEUX MONUMENTS SONT DUS AU CISEAU D'ERNEST GABARD

La France aura bientôt cessé d’exister en tant que nation, réduite à pas grand-chose sous les coups conjugués du relativisme généralisé et de la culpabilité de l’ancienne puissance coloniale, qui lui interdit d’envisager le monde comme un objet de conquête, au moment même où la Chine et le Brésil lancent leurs offensives commerciales flamberge au vent, sans se poser trop de questions morales (la Chine en Afrique, par exemple).

MONUMENT AUX MORTS DE PLOZÉVET, FINISTÈRE

Mon ami R. ajouterait à ces facteurs (car il y en a d’autres) l’action sournoise des francs-maçons à l’encontre de l’Eglise catholique et le Pape de Rome. J’ajouterais aussi volontiers l’offensive globale du « tout-marchandise » contre tout ce qui ressemble à un principe ou à une valeur. La France survit à grand-peine à la « certaine idée » qu’elle se faisait d’elle-même.

MONUMENT AUX MORTS D'AUCHEL, PAS-DE-CALAIS

Et cela depuis la folie qui l’a jetée toute armée contre l’Allemagne en 1914. On dira que je radote, mais c’est une idée à laquelle je tiens : la Première Guerre Mondiale fut une Shoah avant la lettre, et une Shoah « fraîche et joyeuse », quand on regarde les images des premiers départs pour le front (« A Berlin ! »). L’Europe (enfin, Grande-Bretagne, France, Allemagne) procède alors à un nettoyage par le vide de ses populations mâles. Une extermination. Une Shoah, je vous dis. Avant celle des Juifs dans les camps d’Hitler.

MONUMENT AUX MORTS DE PERONNE, SOMME

Alors moi, face à ce premier arrêt de mort signé par des malades contre la France et l’Europe, je n’ai pas envie d’une célébration. Je veux juste manifester dans mon coin, à ma façon. Je pense irrépressiblement à tous les corps bien vivants que furent tous les noms que nous lisons aujourd’hui gravés dans la pierre. Et je pense à tous ces proches pour qui le vide est resté impossible à combler, comme le montrent bien des monuments. Les photos que j'expose aujourd'hui sont regroupées autour du thème : « Ceux qui pleurent ».

MONUMENT AUX MORTS DE TENCE, HAUTE-LOIRE

Pas de discours, Monsieur le Maire. Pas de cette infecte sonnerie militaire « Aux Morts ». Les poilus n’étaient pas des militaires mais, pour la plus grande part, des paysans qu’on avait déguisés. Lisez les noms. Faites comme les Juifs au Mémorial de Yad Vashem : lisez les noms. Rendez au 11 Novembre sa dimension de catastrophe nationale. Nos morts de 1914-1918 en valent la peine.

MONUMENT AUX MORTS D'EQUEURDREVILLE, MANCHE.

UN DES TRES RARES QUI DISE CE QU'IL FAUT EN PENSER.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

dimanche, 10 novembre 2013

11 NOVEMBRE OBLIGE

MONUMENT AUX MORTS D'AUDERVILLE, MANCHE

MONUMENT AUX MORTS DE BASSERCLES, LANDES

MONUMENT AUX MORTS DE BEYRIES, LANDES

MONUMENT AUX MORTS DE CHICHÉ, DEUX-SÈVRES

MONUMENT AUX MORTS D'ENTREMONT-LE-VIEUX, SAVOIE

MONUMENT AUX MORTS DE LIARTS, ARDENNES

NOUVION ET CATILLON, AISNE

MONUMENT AUX MORTS DE SAINTE-EUSOYE, OISE

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0)

samedi, 09 novembre 2013

DES CAVEAUX POUR LES POILUS

MONUMENT AUX MORTS DE CHANAS, ISÈRE

MONUMENT AUX MORTS DE CLERMONT-L'HÉRAULT, HÉRAULT

MONUMENT AUX MORTS DE LA FLAMENGRIE, AISNE

MONUMENT AUX MORT DE MONTASTRUC-DE-SALIES, HAUTE-GARONNE

MONUMENT AUX MORTS DE PALAJA, AUDE

MONUMENT AUX MORTS DE RIOTORD, HAUTE-LOIRE

MONUMENT AUX MORTS DE ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, ALPES-MARITIMES

MONUMENT AUX MORTS DE SAINT-PASTOUS, HAUTES-PYRÉNÉES

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, tranchées, poilus

vendredi, 08 novembre 2013

INDICE DE PRESENCE

MONUMENT AUX MORTS DE SAULZET, ALLIER

****

LA PERSONNE QUI HABITE CE REZ-DE-CHAUSSEE AIME LES ORIGAMIS.

JE CONNAIS QUELQU'UN QUI EN FAIT DE BIEN PLUS BEAUX, MAIS CE N'EST PAS GRAVE.

REGARD INDISCRET QUOIQUE LICITE SUR UN MONDE INTÉRIEUR AFFECTUEUX

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, poilus, tranchées, photographie, origami

jeudi, 07 novembre 2013

HENRI BOSCO : LE SANGLIER

MONUMENT AUX MORTS DE MERIAL, AUDE

****

HENRI BOSCO : LE SANGLIER

Ah le beau livre ! Je le dis sans ambages, bille en tête et sans détour : Le Sanglier est un des deux livres les plus puissants que j’ai lus qui soit sorti de la plume de Henri Bosco. Pour un peu, et si l’appellation n’était pas galvaudée aujourd’hui, je parlerais volontiers de chef d’œuvre. Et je tiens à l’adjectif « puissant ». J’avais gardé d’une première et ancienne lecture deux images. Celle de l’étreinte sauvage qu’une femme faisait subir dans le noir au narrateur. Celle d’un incendie démesuré. A la relecture, je les ai effectivement retrouvées, intactes et brûlantes.

Le narrateur, pour cette fois, on l’appellera « Monsieur René ». Il vient passer tous les ans deux mois de vacances au Mas des Ramades, situé au sortir du « Vallon des Cavaliers », dans le Luberon (on lit ce nom tour à tour avec et sans accent au cours du récit, et je refuse de me battre pour la cause de l’accent ou non sur Luberon.). Il aime ce « quartier » précisément pour son isolement.

LA MAISON DES CAVALIERS, AU DÉBOUCHÉ DU VALLON DU MÊME NOM

(PHOTO J.-P. BARÉA, POUR L'AMITIÉ HENRI BOSCO)

Pourtant cette année-là, dès son arrivée dans la carriole de Firmin, il sent quelque chose de changé. Quelque chose dans l’attitude de Firmin ? Dans le comportement de la Titoune, brave femme qui approvisionne « Monsieur René » ? Pourquoi Firmin s’attarde-t-il après l’arrivée, lui qui disparaît d’habitude sans demander son reste ? On dirait qu’il veut empêcher par sa présence la Titoune de dire des choses importantes à « Monsieur René ».

Et puis surtout, le premier soir, quand les deux se sont retirés et que « Monsieur René » se retrouve seul, il est soudain pris de panique, à cause d’une « présence » menaçante qui s’est introduite dans la maison, un être sans visage et sans forme dont il discerne vaguement le contour dans l’obscurité. Heureusement, cette menace, il sent bientôt qu’elle a disparu.

Chose curieuse, au même moment, la Titoune, sur le chemin du retour (qu’elle connaît comme sa poche) a tellement la frayeur de sa vie qu’elle en tombe sur le derrière, qu’il faudra que le Titou s’inquiète et aille la chercher, et que dorénavant, pour rien au monde, on ne la ferait revenir aux Ramades. Il faudra que Firmin demande à sa nièce Marie-Claire, jeune fille de seize ans, de s’occuper du ménage et de la cuisine de « Monsieur René ».

Ce qui se passe dans la tête de Marie-Claire n’est jamais expliqué, seulement montré et raconté, et encore, pas en entier. Le personnage tient un peu du caractère de Tante Martine : un cœur aimant et généreux, mais un refus farouche de le laisser paraître, qui donne aux réactions et gestes le rugueux nécessaire à la dissimulation de la tendresse. Ici, le carnet des comptes : quand un sentiment se met à affleurer, elle réclame la somme que son patron lui doit pour l’achat de quelques légumes. Passez muscade.

Mais au fil du récit, le masque se fendille. C’est une irruption surprenante aux Ramades en pleine nuit, pour demander à « Monsieur René » de ne pas retourner « là-bas ». C’est, au cours d’un affût à l’observatoire ménagé par Firmin au-dessus de la clairière nommée le « Repos-de-la-Bête », une tache claire que le narrateur aperçoit au loin sur une grande table de pierre au-dessus d’une falaise. Tout se passe comme si Marie-Claire tenait à son maître et veillait sur lui pour écarter le danger.

Car il y a du danger, comme on le comprendra progressivement. Le lecteur croit d’abord que c’est ce colosse accompagné d’un énorme et redoutable sanglier, aperçu lors du premier affût en compagnie de Firmin dans l’observatoire aménagé quelque part au cœur de la montagne du Luberon. L’animal qui donne son titre au livre est plus libre, en quelque sorte, que l’hercule qui hante la montagne, car il en franchit la limite, comme « Monsieur René » le constate un jour juste devant chez lui. Le colosse, lui, ne le fera jamais.

Mais attention quand Firmin lui tire dessus et le rate : la course effrénée dans laquelle les deux hommes se lancent pour échapper à la poursuite du géant et de la bête ne leur permet qu’in extremis de se trouver en sécurité. Dans l’affolement, René en a laissé sur place tout son matériel de peinture. Firmin prétendait tirer sur l’animal, mais bizarrement la ligne de mire du mousqueton Mauser que lui a prêté son compagnon d’aventure s’est déporté en direction de l’homme : résultat la balle est passée entre les deux.

Un degré supplémentaire dans l’intensité est franchi lorsqu’intervient une étrange femme aux cheveux noirs, aux yeux flamboyants, au corps sauvage. « Monsieur René » l’observe dans le vallon désormais familier : elle aussi semble craindre le colosse et le sanglier. Une nuit où, étendu sur son lit, tout habillé et dans l’obscurité, elle s’introduit dans la maison et se jette sur lui pour l’étreindre avec une incroyable sauvagerie. Puis elle s’échappe.

La suite est haletante : Marie-Claire était là, elle s’enfuit, poursuivie par la gitane furieuse, puis, à une certaine distance, par le narrateur. Celui-ci arrivera dans le vallon trop tard pour sauver l’adolescente : l’autre aura eu le temps de la saisir pour la précipiter dans un « trou de charbonnier » où elle se brise les reins. Puis il entend Firmin tirer sur la Caraque.

On extrait Marie-Claire de son trou, on la porte jusqu’à un abri de berger : elle est morte. Mais ce n’est pas fini, car les Caraques sont toute une tribu. Ils campent dans un château abandonné. C’est la femme sauvage qui les domine et sans doute les commande. Ils veulent, on ne sait pourquoi, récupérer le corps de l’adolescente. Une bataille sévère s’ensuit, où le narrateur se découvre dans le colosse un allié imprévu, qui taille très vite des coupes claires dans les rangs des Caraques.

Et puis un incendie se déclare après une série d’explosions. Le narrateur aperçoit la femme sauvage sur la terrasse de pierre dominant une falaise. Elle semble terrifiée. Il y a de quoi : le sanglier débouche de l’obscurité. Elle recule, et finit par tomber dans le vide. Justice est faite.

Au total, un livre où s’affrontent des forces primitives. Un livre violent, mais où la brutalité est graduée avec une science incroyable du début à la fin. Et un livre dont le programme est quasiment annoncé dès les premières pages, animalité, violence et incendie compris.

Un roman magistral.

Voilà ce que je dis, moi.

09:15 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, poilus, tranchées, littérature, littérature française, henri bosco, le sanglier, gallimard, collection blanche, l'amitié henri bosco

mercredi, 06 novembre 2013

INDICE DE PRESENCE

MONUMENT AUX MORTS DE CROIZET-SUR-GAND, LOIRE

****

APRES LE GROS PLAN (VOIR LE 2 NOVEMBRE), VOICI UN PLAN PLUS LARGE.

L'ANCIEN MAGASIN TARGE EST DEVENU UN « LOCAL A USAGE D'HABITATION ».

ON VOIT LE REFLET DE L'ENSEIGNE DU RESTAURANT EN FACE : J'EN RECOMMANDE VIVEMENT L'ADRESSE.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : monuments aux morts, guerre 14-18, grande guerre, poilus, commémoration, photographie

mardi, 05 novembre 2013

HENRI BOSCO : HYACINTHE (suite et fin)

Hyacinthe, de Henri Bosco.

« Maintenant l’hiver me donnait un pur paysage moral détaché de la terre. La moindre branche s’y dessinait, grêle et précis ; et j’avais un plan de candeur où placer les figures de l’âme. Sur cette surface à peu près irréelle, j’imaginais à mon usage, une géométrie sentimentale, où les courbes du souvenir, du regret, de l’espoir, semblaient formulées par une intelligence tendre. Nul obstacle. J’avais fourni aux opérations de mon âme une surface issue de l’âme même. Les constructions les plus hardies tout à coup devenaient possibles. Dans un monde où plus rien n’arrêtait le développement de mes desseins, l’agilité de mon esprit acquit alors une aisance inattendue. J’errais autant et plus vite que jamais. Je m’étais délesté de ces voluptés qui vous traînent ou vous ralentissent. Rien ne me tentait plus. En moi ne survivait qu’une passion plus légère que moi. Je ne vivais plus dans les formes colorées ; les odeurs m’atteignaient à peine ; et je me tenais, par miracle, au cœur d’une lucidité éclatante et fragile. Mon esprit pénétrait partout, et je me voyais. »

Je tenais à citer ce passage un peu long (qui incitera peut-être, allez savoir, mon lecteur à ouvrir Hyacinthe) pour donner une idée de la chose. Henri Bosco, dans plusieurs de ses livres, met ainsi en scène des personnages qui se demandent combien ils sont à l’intérieur d’eux-mêmes, et si ce n’est pas un autre, un étranger qui, au-dedans, est le vrai maître des lieux. On lit même ceci : « Mes souvenirs ne me reconnaissaient pas » (p. 168). Bien sûr l’auteur veut signifier par là qu’il est devenu un autre, mais j’y vois aussi l’afféterie de quelqu’un qui « fait des manières » et des préciosités.

J’avoue être moi-même assez étranger à ce genre de questionnement et aux problématiques qui en découlent. Il me semble qu’il y a, dans une telle interrogation, quelque chose qui ressemble à une « angoisse de nanti ». Je ne méprise certes pas, à cause des dimensions éventuellement métaphysiques auxquelles elles conduisent, mais pour mon propre compte j’y vois des questions oiseuses.

Et puis il y a Hyacinthe, évadée du mystérieux et immense domaine de Silvacane, alias « Le Jardin », dont le maître est un vieillard (tiens tiens). Elle fait irruption à « La Commanderie » le soir du 25 décembre. Quand on a lu les évocations d’Hyacinthe dans les autres ouvrages, il faut comme qui dirait un « temps d’accommodation », car la dernière fois que je l’ai croisée, c’était une fillette d’une dizaine d’années, petit animal vidé de son âme, qui ne faisait que si on lui disait de faire. Ici, le narrateur a à faire avec une femme jeune et belle (et ardente).

Ailleurs, je me souviens d’une fillette joueuse et impérieuse. Bref, c’est compliqué. Je ne suis même pas sûr qu’en raboutant tous les morceaux épars de l’histoire d’Hyacinthe comme les pièces d’un puzzle, on arriverait à une image homogène. J’avoue que le personnage m’intrigue beaucoup, même si j’ai un doute quant à la cohérence (et à une autonomie possible) de l’ensemble des données fournies par l’auteur au fil des livres. Mais que cela puisse intriguer (à force de récurrence du thème) est déjà le signe d’une réussite romanesque.

Hyacinthe est publié en 1940. Le narrateur n’est jamais nommé. Celui du Jardin d’Hyacinthe (1946), en revanche, s’appelle Méjan de Mégremut. Et, après avoir fait figurer le passage de L’Âne Culotte où M. Cyprien, le vieillard magicien, kidnappe la fillette de « La Saturnine » après s’être rendu maître de son esprit, le narrateur prend ses distances avec son « concurrent » du premier livre : « Car cette histoire a déjà été racontée, mais d’une manière bizarre. (…) Cette fille n’y apparaît que comme un fantôme impalpable. D’où vient-il, où va-t-il ? on ne sait. Il semble ne surgir du milieu de ces brumes que pour donner un corps, fût-il fugitif et décevant, aux rêveries effrénées de cet homme – d’ailleurs anonyme – qui prétend en dire l’histoire ». Bosco s’amuserait à brouiller les pistes qu’il ne s’y prendrait pas autrement.

Mais je l’ai dit, dans Hyacinthe, il n’y a pas qu’Hyacinthe. Il y a aussi et surtout le narrateur envahissant, avec le poids, la surface et l’opacité de ses états d’âme. J’imagine qu’il s’écrit des tas de thèses universitaires épaisses comme des encyclopédies qui s’écrivent sur Henri Bosco. Dans le tas, ce serait bien le diable si l’une au moins n’avait pas pris pour sujet central un thème presque central de l’imaginaire de l’auteur : la convalescence.

Que de convalescences, en effet, chez les narrateurs de Bosco ! Souvent elle suit un moment d’exacerbation nerveuse qui va jusqu’à produire un délire, aboutissant à un évanouissement. Mais à chaque fois, une mystérieuse main secourable intervient pour retirer la personne de la zone de danger, la mettre à l’abri et en prendre soin jusqu’au rétablissement.

Je comprends bien pourquoi la convalescence (plus ou moins prolongée) attire le romancier : c’est un état intermédiaire de la conscience, où celle-ci, rendue poreuse à l’extrême par la maladie proche, hésite entre le délire et le discours de la raison. Toutes les ambiguïtés sont alors permises, y compris les hallucinations présentées comme vérités et les observations présentées comme illusions. Durant la convalescence, la conscience est essentiellement réversible entre ces deux états. Et je ne doute pas que l’expérience personnelle de l’auteur en la matière soit la source directe des récits de convalescence qu’on trouve (un peu trop) souvent chez lui.

Les narrateurs de Henri Bosco sont, à n’en pas douter, une espèce fragile des nerfs. Obnubilé par son désir de voir au-delà des apparences, le narrateur « boscien » perd facilement celles-ci de vue, pour se laisser conduire par des forces qui en font la victime désignée de celles qui s’affrontent hors de lui, au-dessus de lui. Il en réchappe de justesse (L’Antiquaire, Un Rameau de la nuit, …), et puis sa conscience se recompose.

La convalescence du narrateur, dans Hyacinthe, montre celui-ci très faible, après avoir échappé à la mort dans des circonstances à la limite du crédible (une glissade dans la neige le projette dans la cave d’une maison où se réunissent les Caraques qui lui veulent du mal). Mais je ne suis pas contrariant. La convalescence dure, dure, dure. On comprend qu’il n’est plus à « La Commanderie », mais à « La Geneste », entre les mains fidèles et discrètes du couple de vieux serviteurs de l’ « autre ».

Le dernier épisode met en scène la rencontre entre le narrateur et le mystérieux maître du mystérieux domaine de Silvacane (j’espère qu’on excusera et comprendra l’obsédante apparition du mot « mystérieux »), appelé tantôt le « Jardin », tantôt le « Paradis ». Cyprien est très vieux : « … si vieux que j’ai fatigué la vieillesse » (encore une coquetterie de formule). Il livre à l’anonyme qui l’écoute quelques explications.

Tout ce qu’il a fait, il l’a fait par amour. Il comptait sur Hyacinthe (qu’il a volée) pour récupérer Constantin Gloriot. Il a échoué. Il espère qu’Hyacinthe et Constantin seront assez malheureux dans leur vie terrestre pour décider de se retrouver au « Jardin » et y refonder le « Paradis ». Et c’est alors qu’il aura leurs âmes. Il précise aussitôt que ce n’est pas pour son propre compte (mais alors pour le compte de qui ?).

Si j’ai bien compris (ce qui n’est pas sûr), la leçon de tout ça est que tous ceux qui manifestent le projet de refonder le paradis sur terre sont des gens dangereux. Si quelqu’un a une autre explication, merci d’avance. Je suis personnellement bien convaincu que vouloir sauver l'humanité c'est préméditer de commettre une crime contre ladite humanité. C'est d'ailleurs pour cette raison que la seule institution humaine qui m'inspire toute confiance (puisqu'il n'y a rien à en attendre, que ce soit en positif ou en négatif) est celle qui est nommée ci-dessous.

J'ajoute que la littérature non plus n'a pas pour vocation de sauver le monde. Parce que le monde, je vais vous dire, il est rigoureusement impossible de le sauver. Il ira ce qu'il ira. Avec nous dessus.

Voilà ce que je dis, moi.