mercredi, 26 novembre 2014

PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...

C'est à Lyon. Les habitués reconnaîtront.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

dimanche, 23 novembre 2014

PAS PHOTOGRAPHE, MAIS ...

C'est à Lyon.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, lyon, croix-rousse

mardi, 20 mai 2014

LE MONDE DANS LA VITRE

******

« Charles-André Merda, dit Méda, 1773-1812. Plus tard colonel et baron d'Empire. Tué à la bataille de la Moskowa.

Dans la nuit du 9 au 10 Thermidor de l'an II (27 au 28 juillet 1794), Merda est un des premiers à pénétrer dans la salle de l'Hôtel de Ville de Paris où se sont réfugiés Robespierre, Saint-Just, etc. Arrêté dans la nuit, la mâchoire fracassée par un coup de pistolet, Robespierre fut guillotiné sans jugement le 10 Thermidor. »

On trouve ce souvenir de fait divers dans Je me Souviens de Je me souviens, Le Castor Astral, 1998, l'ouvrage que Roland Brasseur avait, vingt ans après, écrit « à l'usage des générations oublieuses », pour célébrer le Je me Souviens de Georges Perec (POL, 1978).

Dans le livre de Georges Perec, on trouve exactement, au n° 193 (p.54) : « Je me souviens que Robespierre eut la mâchoire fracassée par le gendarme Merda, qui devint plus tard colonel ».

La quatrième de couverture du livre de Roland Brasseur nous apprend qu'il avait assisté, le 20 janvier 1989, à la représentation du théâtre Mogador, où Sami Frey récitait, assis sur une bicyclette, les 480 numéros (en fait, c'est ça, les Je me souviens) que comporte le livre de Georges Perec. Je le dis tout net : l'ouvrage de Roland Brasseur est utile mais éminemment regrettable.

Car le principal motif qui pousse le lecteur, dans Je me Souviens, n'est certes pas le désir de trouver les références exactes d'un décor qui fut familier à ses seuls contemporains, mais le bain d'imaginaire poétique et le climat incertain de lointaine et enfouie fraternité dans lesquels l'auteur le plonge par l'accumulation de ses propres souvenirs et par la simple répétition d'une formule qui en devient quasi-sacramentelle, comme le « priez pour nous » des vieilles Litanies des Saints. Même si, du point de vue religieux, alors là, c'est raté.

Roland Brasseur, en réduisant le livre à son contenu purement informationnel, fait semblant de vouloir servir l'écrivain. En fait, il le démolit. Car il fait semblant de croire au "Ding an sich" de Kant, alors que Perec est dans le Schopenhauer de la "Volonté" et de la "Représentation". Cela s'appelle proprement perdre l'esprit pour s'accrocher à la lettre. Comme un vulgaire mollah prenant le Coran au pied de la lettre et se mettant en tête d'appliquer la Charia. Sa Charia à lui. Et sans commencer par se l'appliquer à lui-même, évidemment.

Au fond, Roland Brasseur prend Georges Perec au sérieux. Avec raison. Mais il a tort.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans PAS PHOTOGRAPHE MAIS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : photographie, littérature française, georges perec, je me souviens, roland brasseur, je me souviens de je me souviens, théâtre mogador, sami frey, universitaire, le castor astral éditions, pol éditeur, claude burgelin, croix-rousse

lundi, 02 décembre 2013

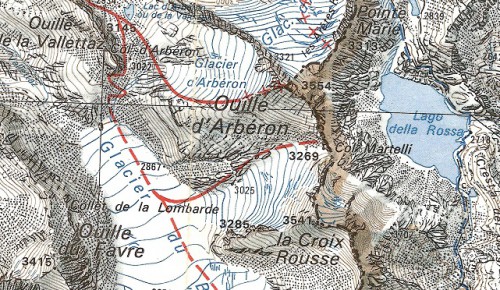

LA CROIX-ROUSSE ET SES TROIS OUILLES

UNE VUE PANORAMIQUE DE LA CROIX-ROUSSE (3541 mètres au-dessus du niveau de la mer), SOUS UN ANGLE INATTENDU.

A NOTER QU'A PROPOS DE OUILLES, ON NE S'Y CONTENTE PAS D'UNE PAIRE.

C'EST D'AILLEURS COMME ÇA DANS LES ONZE MILLE VERGES DU POETE APOLLINAIRE.

ON TROUVE CE PETIT POEME D'UNE DELICATESSE QUASI-MYSTIQUE A LA PAGE 120

****

MAIS JE GALÈJE, JE DIS QUE DES GANDOISES ET DES GOGNANDISES. LA SEULE, LA VRAIE CROIX-ROUSSE, JE VEUX DIRE LA PLACE DE LA CROIX-ROUSSE, LA VOICI, TELLE QU'EN SOI-MÊME ENFIN L'ETERNITÉ LA CHANGE.

(VUE DU "SAINT-BERNARD")

AVEC L'INEVITABLE ET TERRIBLEMENT BIEN PLACEE TERRASSE DE LA BRASSERIE DES ECOLES, OÙ J'EUS L'INSIGNE PRIVILEGE D'ASSISTER A LA CONCEPTION ET PRESQUE LA NAISSANCE DE L'IMMORTEL CHEF D'OEUVRE DE L'ENIGMATIQUE ET INGENIEUX R. D. PARPIN, LA MAIN VENGERESSE (EDITIONS LE MANUSCRIT, 2005).

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, croix-rousse, apollinaire, les onze mille verges, la main vengeresse, érotisme

jeudi, 20 septembre 2012

LA DOMESTICATION PAR LA MUSIQUE

Pensée du jour : « On range le corail et autres vernis flashy pour faire  place aux "bonnes vieilles" couleurs sombres de l'hiver. Pour ne pas commettre d'impaire [sic !], voilà [sic !] les grandes tendances de vernis pour l'hiver 2012. Dès cet automne, on trouve au rayon vernis à ongles trois grandes familles de couleurs : les nudes (tendance fond de teint), les irisés (déclinés sur des bases plutôt foncées) et les outsiders (vert sapin, bleu électrique, ébène) ».

place aux "bonnes vieilles" couleurs sombres de l'hiver. Pour ne pas commettre d'impaire [sic !], voilà [sic !] les grandes tendances de vernis pour l'hiver 2012. Dès cet automne, on trouve au rayon vernis à ongles trois grandes familles de couleurs : les nudes (tendance fond de teint), les irisés (déclinés sur des bases plutôt foncées) et les outsiders (vert sapin, bleu électrique, ébène) ».

(non signé - ci-contre, sauf erreur, c'est de l'irisé)

Au fait, qu'est-ce qu'il a fait, LES PAUL (voir hier) ? Il a popularisé, sinon inventé (entre autres), l'amplification de la guitare (certains disent que c'est EDDIE DURHAM l'inventeur). La guitare électrique à corps plein (solidbody). Voilà. CHARLIE CHRISTIAN, mort trop jeune en 1942, fut le premier virtuose à faire de la guitare amplifiée un instrument solo (Gibson ES-150). Ecoutez donc ses enregistrements avec BENNY GOODMAN (dont la très agréable improvisation, un début de "jam session" (13 mars 1941) de studio Waiting for Benny). L'amplification électrique des sons ne date pas d'hier, comme on voit.

Ecoutez donc ses enregistrements avec BENNY GOODMAN (dont la très agréable improvisation, un début de "jam session" (13 mars 1941) de studio Waiting for Benny). L'amplification électrique des sons ne date pas d'hier, comme on voit.

Tiens, à propos d’électricité, je me souviens d’un concert de SISTER  ROSETTA THARPE, au TNP de Villeurbanne. Sa guitare était évidemment électrifiée. Pas de chance, le branchement est tombé en carafe. Elle allait sans doute engueuler le technicien. Tancer l’organisateur. Pester contre l’incompétence ambiante. Pour le moins arrêter le concert. Mais que nenni, brother !

ROSETTA THARPE, au TNP de Villeurbanne. Sa guitare était évidemment électrifiée. Pas de chance, le branchement est tombé en carafe. Elle allait sans doute engueuler le technicien. Tancer l’organisateur. Pester contre l’incompétence ambiante. Pour le moins arrêter le concert. Mais que nenni, brother !

La SISTER, vous l’auriez vue. Elle a hésité quelques secondes, et puis, sur un rire merveilleux du bras et du visage qui voulait dire "basta !", elle s’est jetée à l’eau avec son instrument réduit à ses sons naturels. Tout le concert comme ça ! Du feu de dieu ! On ne peut pas oublier un instant pareil. Un geste impensable aujourd’hui. Ben oui, qu'est-ce qu'ils ont, aujourd'hui, les gars, comme réserves personnelles, pour y aller aussi crânement ? Pour se passer de la nandrolone (vous savez, ce qui fait gonfler les muscles des haltérophiles et des culturistes) électrique ?

J’aimerais donc qu’on m’explique en quoi l’électricité est la condition sine qua non de la production de sons musicaux. Eh bien si : en dehors du binaire amplifié boum-boum, point de salut ! Il paraît. En tout cas, c'est la conviction de la plupart. Moi je dis : rien que du gringalet. Et j'ajoute : jus de poulet dans les veines ! La preuve ? Eh bien écoutez le violon de NEMANJA RADULOVIC, en direct, vous verrez s'il a besoin d'une prise de courant pour vous en mettre plein les oreilles.

Tenez, un soir de « Fête » (?) de la « Musique » (?), je me baladais Boulevard Saint-Germain à Paris. Un « groupe » (guitare, guitare basse, batterie) tous les cinquante mètres, à peu près. Tous amplifiés, évidemment. Devinez la bouse infernale, la symphonie caqueuse et satanique, l'excrément du diable que ça faisait, comme si ça sortait d’un seul démesuré, pharaonique, éléphantesque ANUS SONORE. Des chiottes partout. A ciel ouvert ! Avec la bénédiction des autorités et des familles !

Un « groupe » (guitare, guitare basse, batterie) tous les cinquante mètres, à peu près. Tous amplifiés, évidemment. Devinez la bouse infernale, la symphonie caqueuse et satanique, l'excrément du diable que ça faisait, comme si ça sortait d’un seul démesuré, pharaonique, éléphantesque ANUS SONORE. Des chiottes partout. A ciel ouvert ! Avec la bénédiction des autorités et des familles !

Saint Décibel, ô tout puissant ! Avons-nous mérité ce châtiment ? L'électricité appliquée à l'instrument de musique est une malédiction.

Alors c’est ça, la musique ? Même le Roumain qui joue de la guitare et chante place de la Croix-Rousse s’est acheté un amplificateur. Et ses collègues roumains qui jouent clarinette et baritone (instrument du pays, comme le taragott) dans le quartier ont leur section rythmique enregistrée (dopée au décibel depuis avant-hier). Peut-être que ça rapporte mieux qu'un golden retriever ?

C’est vrai, combien il récolte, l’Américain de la rue Victor Fort, avec  juste sa voix et sa guitare sèche ? Et la jeune harpiste (celtique) qui accompagne son chant avec son art juste vocal et digital ? Et le courageux violoncelliste qui, l’autre jour, en bout de marché, offrait les Suites de JEAN-SEBASTIEN B. ?

juste sa voix et sa guitare sèche ? Et la jeune harpiste (celtique) qui accompagne son chant avec son art juste vocal et digital ? Et le courageux violoncelliste qui, l’autre jour, en bout de marché, offrait les Suites de JEAN-SEBASTIEN B. ?

Le jour prochain de la grande panne électrique mondiale, il n’y a pas que les congélateurs, les ascenseurs, les ordinateurs et les télévisions qui vont pleurer, c’est moi qui vous le dis ! On retrouvera peut-être le goût des plaisirs simples ?

Car il est clair que plus aucun de nos moindres gestes ne saurait s’accomplir sans un potentiel électrique à proximité immédiate. Sans électricité, c’est toute notre civilisation qui s’effondre brutalement. Ne cherchez pas ailleurs le motif de la course effrénée aux sources d’énergie. La musique électriquement amplifiée n’est qu’un corollaire du théorème général.

Si nous étions cohérents et sincères, nous appellerions cela L'ESCLAVAGE : asservis au compteur électrique et à la prise de courant, nous sommes. C'est un nouveau LA BOETIE qu'il faudrait : De la Servitude volontaire, écrivait-il au XVIème siècle. C'est tout à refaire. Pas bien beau, non ?

Car si on réfléchit un peu, notre déni tous azimuts de la « Nature » (un déni qui ne nous empêche pas de la mythifier et de l'adorer en paroles, conformément à la doxa écologiste, qui n’est au fond qu’un bourre-mou), à quoi il tient ? A ce que tous les groupes électrogènes de la planète (centrales nucléaires comprises) continuent à jamais à alimenter nos machines, sans s'arrêter un seul instant. A notre angoisse épouvantable à l'idée que les tuyaux qui acheminent le courant jusqu'à nos couvertures chauffantes puissent un jour être coupés.

Voilà ce que je dis, moi.

09:16 Publié dans BOURRAGE DE CRÂNE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : vernis à ongles, guitare gibson, guitare les paul, gibson es 150, nemanja radulovic, eddie durham, charlie christian, benny goodman, sister rosetta tharpe, jazz, blues, gospel, negro spiritual, fête de la musique, amplificateur, jean-sébastien bach, croix-rousse, la boétie, servitude volontaire

vendredi, 10 août 2012

METEO DES JEUX

Pensée du jour : ce n'est pas seulement à cause de la loi de la pesanteur que 100 % (ou presque) des femmes portent un soutien-gorge.

Le sprinteur est par principe vaniteux, égocentrique et dur. Sa cheville enfle. C'est mécanique. C'est même scientifique. En tout cas, c'est une condition de la réussite d'USAIN BOLT, vous savez, le bonhomme qui est parvenu, devant des milliards de témoins, à parcourir la distance surhumaine de 100 mètres, et qui était tout essoufflé après. Celui-là, il va falloir qu'il s'entraîne un peu s'il veut vivre vieux.

Car il s'agit d'abord d'être le plus raide possible pour conserver la vitesse acquise. Plus le ressort est raide, plus grande est la vitesse. C'est scientifique. C'est pour ça que les haltérophiles sont mous de la cheville et ne savent pas courir. La raideur est essentielle. Chez le sprinteur. Sans doute aussi chez la sprinteuse.

On utilisera de petits accéléromètres, qui ne sont en réalité que les vulgaires myotests que chacun peut se procurer dans le commerce. On privilégiera, pour s'améliorer, la pliométrie.

Il faut savoir, par ailleurs, que réduire la fréquence des jambes diminue la vitesse. En fait, je l'aurais parié, et pour une raison simple : quand l'amplitude de la foulée diminue, la fréquence du cycle augmente. C'est scientifique. On voit par là combien importe le fait de connaître bientôt le tour de cheville d'USAIN BOLT.

COURIR : porter des chaussures amène le corps, à chaque pas, à prendre appui sur le talon. Laissez tomber la chaussure, très vite vous allez vous appuyer soit sur le milieu, soit sur l’avant du pied. Moi qui ai pratiqué le judo pendant une dizaine d’années (et sans bonnet de bain sur la tête, c’était au J.C.R., Judo Club du Rhône, sous l’égide du fabuleux Maître MIDAN, 9, rue de l’Epée, Lyon 3, j'en parlerai peut-être), je peux confirmer que, quand on se déplace pieds nus sur le tatami, on prend vite l’habitude d’effacer le talon et de tendre la pointe du pied. C’est encore plus vrai sur le sol nu.

La raison est évidente : attaquer du talon nu sur une surface dure, ça vous le nique en moins de rien, comme le montre le schéma ci-contre, où l'on voit bien que la moitié du calcanéum est en porte-à-faux.  Il faut donc avancer avec le pied en extension, pour que le gras du dessous soit le premier point de contact. Conditionnés par l’usage de la chaussure, ce n’est finalement pour nous qu’une habitude à prendre. Ou plutôt à reprendre : après tout, ça ne fait que 4000 ans, selon des sources bien informées, que l’homme a inventé la godasse.

Il faut donc avancer avec le pied en extension, pour que le gras du dessous soit le premier point de contact. Conditionnés par l’usage de la chaussure, ce n’est finalement pour nous qu’une habitude à prendre. Ou plutôt à reprendre : après tout, ça ne fait que 4000 ans, selon des sources bien informées, que l’homme a inventé la godasse.

On nous raconte que la mode du pied nu est née aux Etats-Unis en 2009. « Barefoot runners », on dit. Quelle fable ! Quel orgueil démesuré ! Quelle injustice ! C’est bien la prétention étasunienne qui est ici à l’œuvre, une fois de plus. Ma parole, pour un peu, ils se prendraient pour l’origine du monde,  si L’Origine du monde n’était pas un tableau qui scandaliserait les Américains, si religieux quand ils ne sont pas pornographiques. « Ils sont fous, ces Ricains ! », dirait qui vous savez, qui est tombé dedans quand il était petit.

si L’Origine du monde n’était pas un tableau qui scandaliserait les Américains, si religieux quand ils ne sont pas pornographiques. « Ils sont fous, ces Ricains ! », dirait qui vous savez, qui est tombé dedans quand il était petit.

D’abord, s’il y a mode, c’est plutôt celle de la chaussure. Ensuite, qui a gagné le marathon olympique de Rome, en 1960 ? Je vous le demande.  Un certain ABEBE BIKILA – un Ethiopien de la Garde Impériale du Négus, le Roi des Rois, HAÏLÉ SÉLASSIÉ – qui courait pieds nus sur les chemins pierreux de son pays, et qui a couru ses 42,195 km sans rien aux pieds. En 1960. Les doigts (de pied) dans le nez. Il a en quelque sorte fait un pied de nez à tous les fabricants de grolles qui remuent les méninges surréalistes de leurs bureaux d’études, et qui ne savent plus quoi inventer pour vendre toujours plus et toujours plus nouveau.

Un certain ABEBE BIKILA – un Ethiopien de la Garde Impériale du Négus, le Roi des Rois, HAÏLÉ SÉLASSIÉ – qui courait pieds nus sur les chemins pierreux de son pays, et qui a couru ses 42,195 km sans rien aux pieds. En 1960. Les doigts (de pied) dans le nez. Il a en quelque sorte fait un pied de nez à tous les fabricants de grolles qui remuent les méninges surréalistes de leurs bureaux d’études, et qui ne savent plus quoi inventer pour vendre toujours plus et toujours plus nouveau.

Il en est de même à la Réunion, qui organise la « Diagonale des fous ». Je ne sais pas si vous connaissez. Je ne vais pas vous refaire la liste des 208 sortes de FOUS qu’énumèrent par alternance Pantagruel et Panurge (RABELAIS, Tiers Livre, XXXVIII), mais les cinglés qui font cette course parcourent 162 kilomètres. Cent soixante-deux.

JE N'AI PAS CALCULE LE DENIVELE TOTAL,

MAIS IL DOIT Y AVOIR PAS LOIN DE 7000 METRES EN MONTEE.

Ne parlons pas de l’Ultra-Trail du Mont Blanc, 166 kilomètres, 9400 mètres de dénivelé, et tout ça en moins de 46 heures. Le genre de truc qui implique forcément les « médecines » les plus en pointe, si vous voyez ce que je veux dire, et qui finit mal.

Dans la région, on connaît le Lyon-Saint-Etienne (ou l’inverse), 63 km qui se courent de nuit, début décembre. C’est quelque chose de pas très ordinaire. Mais à la Réunion, déjà que la physiologie du marathonien n’a pas grand-chose à voir avec, mettons, au hasard, la mienne, je vous laisse imaginer celle qu’il faut pour courir le quadruple de la distance (40 x 4), et en pleine nature tropicale, par-dessus le marché. Quand on apprend des choses pareilles, on se dit que « le sport, c’est la santé », c’est un aussi gros mensonge que la petite souris ou le Père Noël (à ne pas confondre avec MAMERE NOËL). Avec un préjugé favorable (… de lapin) pour la petite souris.

J’ai croisé un ancien participant de la « Diagonale des fous », dans un petit patelin d’Alsace (on trouve TOUT, en Alsace, exactement comme à la Croix-Rousse, qui est une sorte d’Alsace en réduction) : je n’aurais pas aimé être ses genoux, vu la capilotade où ils étaient. Bref, plusieurs de ces anormaux (des « locaux », nous dit-on) courent pieds nus. Eh bien, réjouissons-nous, leurs pieds arrivent en meilleur état que ceux de certains porteurs de chaussures. La chaussure, voilà l’ennemi.

Voilà ce que je dis, moi.

Suitetfin demain.

09:00 Publié dans UNE EPOQUE FORMIDABLE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sprinteur, usain bolt, jeux olympiques, vitesse, noël mamère, compétition, judo, tatami, pied, chaussure, courbet, origine du monde, abebe bikila, haïlé sélassié, marathon, diagonale des fous, rabelais, tiers livre, la réunion, ultra-trail mont blanc, saintélyon, alsace, croix-rousse

mardi, 24 janvier 2012

ALERTE AUX CANUTS !

Alerte à la Croix-Rousse. Voilà-t-il pas que L’ESPRIT CANUT déboule dans le journal, pas plus tard qu’aujourd’hui même. C’est en page 20 du Progrès. Je parlais il y a deux jours de l’idée de musée des canuts que l’association s’efforçait de promouvoir, en laissant entendre qu’elle était loin d’être acquise.

Il en faut plus pour décourager le président, BERNARD WARIN, qui se démène comme un beau diable pour pousser l’idée dans l’esprit des décideurs. Il organise une « table ronde » à laquelle il les invite. Ça se passe à la maison des associations, rue Denfert-Rochereau. THERESE RABATEL, adjointe au maire du 4ème, a fait le déplacement. Ce n’est pas rien.

On sait maintenant que plusieurs commissions de travail planchent sur le sujet. C’est mieux que rien, même si je ne sais plus qui disait que pour enterrer une question, le mieux était de créer une commission. Ne soyons pas systématiquement négatif.

Mais c’est vrai que le Canut étant au centre de l’histoire de la ville, ça paraît un peu idiot de ne pas disposer d’un LIEU regroupant tout ce qui a trait à cet aspect précis. Aujourd’hui, on est perdu : musée Gadagne, musée des tissus, maison des canuts, soierie vivante, ça fait beaucoup, ne serait-ce qu’en distance à parcourir pour aller de l’un à l’autre.

D’autant plus que, BERNARD WARIN en tête, l’association L’ESPRIT CANUT tient beaucoup à la mise en avant de la question sociale qu’illustre parfaitement la corporation des tisseurs. Le président se veut finalement positif, en acceptant l’idée d’un « pôle muséal de la soie », composé de différents lieux. Moi je veux bien, Bernard, c’est mieux que rien. Comme les lieux existent déjà, la mairie n'a donc plus un sou à mettre là-dedans.

Voilà ce que je dis, moi.

16:54 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : canuts, croix-rousse, l'esprit canut, association, lyon, société

dimanche, 22 janvier 2012

"ESPRIT CANUT", ES-TU LA ?

Où il sera question de « L’Esprit canut », d’esprits, de canuts et autres objets plus ou moins musicaux.

« Esprit de mon mari, êtes-vous là ? », demande l’une des quatre dames très dignes assises autour d’une table, dont les petits doigts se touchent pour faire tourner celle-ci. Stupeur, c’est Jocko qui fait irruption par la fenêtre dans le costume exact du mari invoqué, dont le portrait est suspendu au mur. Jocko, c’est le petit singe de Jo et Zette.

UNE PAGE DE "JO ZETTE ET JOCKO" DE HERGE

(aucun rapport, mais c'est tout ce que j'ai)

Les deux vignettes, sans, puis avec le singe, figurent dans je ne sais plus quel album des « aventures de Jo, Zette et Jocko ». Je n’infère pas de cette histoire signée HERGÉ que l’esprit du canut s’est réincarné dans un corps de singe. Je ne me permettrais pas. Je veux juste parler de « L’Esprit canut » : je me demande s’il est possible de l’invoquer en faisant tourner les tables. Est-il possible de faire renaître l'esprit d'une population disparue, fût-ce sans faire tourner les tables ? Est-il possible de se servir d'un passé révolu pour agir sur un présent qui échappe ? Personnellement, j'en doute.

Alors, puisqu’on parle d’esprit canut, saviez-vous qu’on trouve, dans les collections du Musée des tissus à Lyon, un « Portrait tissé de FRANZ LISZT », fabriqué par la maison Carquillat (« satin de 8, 1 lat de liseré à plusieurs effets ») autour des années 1830 ? Saviez-vous que le musicien a composé une œuvre pour piano intitulée Lyon et pourquoi ? Oui, il ne faut pas confondre : d’une part le concert donné dans la ville par LISZT, d’autre part l’étonnant hommage du musicien aux canuts.

FRANZ LISZT

D’abord le concert. C’est un journaliste du Ménestrel de l’époque qui rapporte l’histoire. Attention, c’est un morceau qui vaut son pesant : « Pour se faire une idée de l’accueil de LISZT à Lyon, il faut reporter ses souvenirs [moi je veux bien !] vers ALEXANDRE LE GRAND et son entrée à Babylone [rien de moins]. A peine les autorités lyonnaises eurent-elles appris que FRANZ LISZT s’avançait vers la ville qu’une députation de notables et 5.000 canuts s’avancèrent à sa rencontre.

» Des arcs de triomphe étaient construits de distance en distance. Une triple rangée de jeunes filles vêtues de blanc et couronnées de roses formait la haie sur toute la route. Dès le matin du jour fixé pour son premier concert, les cloches de Lyon sonnèrent à toute volée. Les fabriques chômèrent. Les boutiques restèrent fermées ».

Bref, si ce n’était pas dieu le père, c’était son adjoint qui descendait dans la cité. Ce n’était pas non plus dieu-le-maire, GERARD COLLOMB qui, à l’époque, n’était pas encore « grand-maire » : les vrais événements étaient fêtés dignement, avec la pompe congruente et la ferveur appropriée.

L’hommage aux canuts, à présent. Si FRANZ LISZT a composé cette pièce pour piano intitulée Lyon, c’est que, proche alors des idées de l’abbé FELICITÉ DE LAMENNAIS, apôtre du catholicisme social, il tenait à rendre un hommage appuyé au combat opiniâtre des « CANUTS » (la révolte de 1831, ou celle de 1834) pour leur dignité et la juste rémunération de leur travail, combat auquel le musicien était très sensible. C’était peut-être aussi une façon de remercier les canuts pour la qualité de leur accueil.

L'ANTRE DU CANUT

(notez à gauche la soupente pour dormir et l'échelle pour y accéder)

Certes, Lyon n’est qu’un tout petit caillou dans la muraille de Chine de l’œuvre de LISZT. Un caillou confidentiel, minime et quasi-secret. Mais l’œuvre existe. On en trouve une version par LESLIE HOWARD (disque Hypérion CDA 66601/2). Des voix plus autorisées que la mienne y voient comme une préfiguration de la scène finale de La Walkyrie à cause de la puissance orchestrale déployée. L’œuvre est dédiée à LAMENNAIS.

FÉLICITÉ DE LAMENNAIS

Retenons de cette anecdote, simplement, qu’un très grand homme s’est incliné, en passant à Lyon, devant les symboles de la résistance et de la fierté du labeur ouvrier. Le Canut n’a-t-il pas brodé sur son drapeau :

« Vivre en travaillant ou mourir en combattant » ?

Des symboles toujours vivants, puisque les « Lejaby », qui viennent de se faire virer comme des malpropres à l’occasion d’une « restructuration », ont manifesté le 17 janvier dans l’illustre Cour des Voraces, dont elles ont occupé fugitivement l’illustre et spectaculaire escalier (photo dans Le Monde daté 20 janvier).

LA COUR DES VORACES

(SANS LES LEJABY)

« Il faut imaginer Sisyphe heureux », disait ALBERT CAMUS. Ben oui, c'est ça, la Croix-Rousse des Canuts. Monter, descendre, monter, descendre, et on recommence.

Voilà ce que je dis, moi.

Pour "L'Esprit Canut", désolé, j'ai vraiment essayé de me refréner, si si, mais il va falloir attendre que demain soit là.

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : esprit canut, lyon, croix-rousse, tissage, tisseurs, canuts, jo zette et jocko, hergé, franz liszt, musique, ouvriers, lamennais, révolte, le monde

dimanche, 27 novembre 2011

UNE INTRANSIGEANCE FROMAGERE

Les traditions familiales, nous dit-on sur un ton éploré, se perdent. La famille occidentale, nous dit-on, échoue désormais à transmettre les vraies valeurs. Celle que je présente aujourd’hui est mentionnée en 1896 dans une sorte de Bible du Croix-Roussien. L’auteur, de son vrai nom, se nommait CLAIR TISSEUR, et se faisait appeler NIZIER DU PUITSPELU par ses amis de l’Académie du Gourguillon, de haute et insigne renommée.

Il est connu pour avoir beaucoup écrit à propos de notre bonne ville, de ses pentes et de son plateau. Mais la Bible dont je parlais, vénérée, constamment et fidèlement rééditée, s’intitule Le Littré de la Grand’Côte. C’est un dictionnaire de patois, si l’on veut, mais c’est aussi un trésor de mémoire vivante, et non un lexique sec de termes plus ou moins folkloriques qu’il est bon de prononcer dans les soirées « en ville » pour se faire mousser.

Pour vous dire, à l’article « canut », NIZIER se désole qu’en 1894, il n’y avait plus que 3.000 « métiers à la main », pour 60.000 en 1842. Vous entendez d’ici le raffut qu’il n’y a plus sur les pentes et sur le plateau de la « colline qui travaille ». Cette dernière expression est assez mal venue, parce que, mine de rien, il y a encore une bonne partie qui, manifestement, « prie », dans les environs de Saint-Bruno-des-Chartreux, dans la partie sud-ouest de notre colline.

Pour revenir à ce Littré-là, il faut dire que l’auteur n’hésite pas à intervenir en personne, parfois en gros sabots, dans son ouvrage, éminemment savant au demeurant : « Je connaissais une aimable demoiselle en âge d’être mariée. Le père voulait d’un commis de ronde. Comme bien s’accorde, la mère n’en voulait pas. Elle entendait d’un employé à la recette générale. « Je ne veux pas qu’Aspasie épouse un cul-de-plomb ! », s’écriait le père avec véhémence.

» Comme bien s’accorde, Aspasie écoutait à la porte. (…) On l’appela. Comme bien s’accorde encore, la mère l’avait emporté. Aux premiers mots, l’infortunée jeune fille tombe à genoux en sanglotant : « O maman… an… an !… je t’en supplie ! Pas un homme qui en ait un en plomb… omb…omb !... ». Je vous laisse deviner à quel article figure l’anecdote.

NIZIER aime bien les jeunes promises, apparemment. En témoigne l’anecdote suivante, qu’on trouve à l’article « navet » : « Une demoiselle de ma connaissance devait se marier [c’était peut-être la même]. Son prétendu était venu déjeuner à la campagne chez le futur beau-père. Or, parmi les plats se trouvaient des navets.

» Après déjeuner, on s’éparpille sur la terrasse. La jeune fille eut à monter au premier. En montant, elle se soulageait gaillardement en faisant à chaque marche : « Un navet : brrr ! Deux navets : brrr ! Trois navets : brrr ! ». Quand ce vint au quatrième navet, en tournant le palier, elle aperçoit le prétendu derrière elle. « Eh quoi, Monsieur, lui fit-elle, vous étiez là ! – Oui, Mademoiselle, depuis le premier navet !!! ».

Mais je ne vais pas vous débiter tout le Littré de la Grand’Côte. Il y a des éditions pas chères. Ce que je peux vous dire, c’est que c’est bourré de notations, d’images, d’histoires, de considérations parfois ironiques ou narquoises, qui lui font mériter le titre malicieux que NIZIER a donné à son ouvrage. J’étais parti sur la transmission des traditions familiales, c’est-à-dire sur une piste sacrée, n’est-ce pas.

Franchement, je ne sais pas si la recette du FROMAGE FORT fait toujours partie d’un patrimoine familial. Je me souviens en avoir mangé, étalé sur une tranche de pain, quand je n’étais pas très vieux. Je me souviens en particulier que c’est la première fois de ma vie que j’ai cru qu’on m’arrachait la gueule, tellement c’était fort. J’en ai goûté plus tard, qui était beaucoup plus … disons … courtois. Voici la recette, sans une coupure.

*

***

*

Fromage fort. C’est un fromage à l’état pâteux, de goût très monté. « J’ai teté jusqu’à trois ans de lait qu’était épais comme de fromage fort », me disait un jour un Hercule à la vogue de la Croix-Rousse. Ce fromage n’étant pas d’usance à la maison, je me suis adressé, pour en avoir la recette, à mon excellent ami CLAUDIUS PORTHOS, qu’à cause de sa stature, comparable à celle d’Ajax, et de ses muscles puissants, nous avons surnommé « le Rempart de la Croix-Rousse ». Je ne saurais mieux faire que de transcrire sa réponse ; elle est d’un homme congruent en la matière.

« Il y a fromage fort et fromage fort. Celui de la Bresse et du Dauphiné est assez primitif. On prend du fromage de vache qu’on a fait préalablement sécher entre deux linges sur la braise ; on le met dans un pot de terre, et on le broie en le mouillant avec du bouillon de porreau, plus ou moins assaisonné de beurre frais. On le recroît en ajoutant du fromage et du bouillon. C’est l’enfance de l’art. Voici le vrai fromage fort de la Croix-Rousse :

« On achète une livre ou deux de fromage bleu bien fait ; on enlève la croûte et on le met dans un pot de terre. Il faut vous dire qu’il est important de prendre du fromage gras, dépourvu de vesons, qu’à l’Académie française ils appellent des asticots. Non que l’asticot soit à dédaigner par lui-même, mais comme celui-ci périt nécessairement dans le fromage fort, étouffé par les vapeurs de la fermentation, il devient peu ragoûtant.

Ce n’est plus l’asticot aux tons d’ivoire, bien en chair, appétissant, qui gigaude sur l’assiette, et qu’on savoure avec délices, mais une espèce de pelure grisâtre : ce je ne sais quoi qui n’a plus de nom dans aucune langue, dont parle Bossuet. Le fromage bleu est alors arrosé de vin blanc sec et bien pitrogné avec une cuillère de bois.

Lorsque la pâte est à point, on râpe du fromage de chèvre bien sec avec une râpoire, et l’on ajoute au levain jusqu’à ce que le pot soit à peu près plein. On continue de mouiller avec le vin blanc… Le fromage fort est fait !

« On le recroît, à mesure que le pot se vide, toujours avec du fromage de chèvre râpé et du vin blanc sec. De temps en temps, lorsqu’on s’aperçoit qu’il devient moins gras, on verse dessus un bol de beurre frais qu’on a fait liquéfier au four.

« Première remarque importante : Ne jamais mouiller le fromage avec du bouillon, ce qui lui donne un goût d’aigre.

« Deuxième remarque importante : Brasser tous les jours le fromage avec une cuillère de bois.

« Un grand pot ainsi préparé et entretenu convenablement dure depuis l’automne jusqu’à l’été.

« Vous le voyez, un pot de fromage fort, bien réussi, vaut seul un long poème. Aussi une ménagère soucieuse n’oublie-t-elle jamais, au printemps, d’en conserver un petit pot pour l’hiver suivant. Elle remplit celui-là aux trois quarts, fait fondre une livre de beurre, et le verse presque froid sur le fromage. Elle descend ensuite le pot à la cave.

Cette couche épaisse de beurre fondu est placée là à seule fin d’empêcher l’air extérieur de petafiner le fromage fort. On entretient ainsi le ferment sacré avec une piété jalouse qui rappelle celle des prêtresses de l’antiquité conservant le feu sur l’hôtel [sic !!! dans l’édition originale, corrigée ensuite, mais ce genre de trouvaille, il faut conserver] de Vesta.

Je connais une famille à Fleurieu-sur-Saône, où le fromage fort est conservé depuis 1744. Lorsqu’une fille se marie, elle reçoit avec la couronne de fleurs d’oranger le pot précieux qu’elle transmet à ses enfants. Si, dans beaucoup de familles, le fromage fort ne remonte pas même à un siècle, il faut l’attribuer aux horreurs de 93, qui firent tout négliger. »

*

***

*

Cette recette détaillée vous montre combien NIZIER DU PUITSPELU eut à cœur d’être précis et complet, quand l’importance de la situation se faisait sentir.

Voilà ce que je dis, moi.

09:04 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nizier du puitspelu, littré de la grand-côte, lyon, croix-rousse, clair tisseur, gourguillon, canut, fromage fort