vendredi, 15 août 2014

LE LIEVRE DE PATAGONIE 4/4

Le titre du livre, pour finir. L’auteur tente d’expliquer l’incongru de la formule avant de poser le point final. J’avoue que j’ai beau écarquiller les yeux, je n’arrive pas à discerner les contours des raisons de ce choix. Et pourtant j'essaie.

Le titre du livre, pour finir. L’auteur tente d’expliquer l’incongru de la formule avant de poser le point final. J’avoue que j’ai beau écarquiller les yeux, je n’arrive pas à discerner les contours des raisons de ce choix. Et pourtant j'essaie.

Claude Lanzmann est un « passionné » congénital. Il a un impérieux besoin de se sentir en parfaite adéquation avec ce qu’il fait. Il a un impérieux besoin de ressentir, d’éprouver intimement le « vrai » de la situation où il se trouve. Un « vrai » capable de justifier pleinement sa présence en ce lieu à ce moment. Et tant qu’un certain déclic ne s’est pas produit, il a l’impression d’avancer en aveugle dans sa vie. De ne pas "y être" complètement.

Je suis d'accord avec ce besoin d'authenticité, mais je dirai qu'après tout, ça le regarde : ce lièvre patagon-là exprime l'émoi particulier de l'auteur dans une circonstance qui lui appartient. Il n'apporte rien de significatif au lecteur parce qu'au fond c'est un lièvre gratuit. Un cheveu sur la soupe si vous voulez.

Lanzmann évoque le déclic qui s'est produit sur la « piazza del Duomo » de Milan, où il s’est mis à réciter à voix haute le début de La Chartreuse de Parme. Il évoque le même déclic, de façon beaucoup plus forte, par la façon dont lui est venue l’idée des images de Treblinka pour Shoah : « Il y a eu, à Treblinka, l’ébranlement hallucinant, aux conséquences sans fin, déclenché par la rencontre d’un nom et d’un lieu, la découverte d’un nom maudit sur les panneaux ordinaires des routes et de la gare, comme si rien, là-bas, ne s’était passé ». Que vient donc faire le lièvre, face à un tel choc ?

Certes, on croise des lièvres, au cours du récit. Son pare-chocs n’en tue que trois au cours d’un voyage nocturne (Serbie ?), sur les dizaines qui traversent les faisceaux de ses phares (à la différence du lièvre qui bondit en travers, le lapin, lui, quand il voit les phares, se met à courir le long de la route). Il observe les animaux qui franchissent en toute insouciance les barbelés de Birkenau. Mais son choix se porte sur ce lièvre aperçu, là encore de nuit, non loin d’El Calafate, dont il parle à la page 192.

Il affirme, dans la conclusion du livre : « …me poignardant littéralement le cœur de l’évidence que j’étais en Patagonie, qu’à cet instant la Patagonie et moi étions vrais ensemble. C’est cela, l’incarnation » (p. 546, antépénultième et pénultième phrases du livre). Bon, moi je veux bien, ce lièvre qui poignarde le cœur. J'espère, je veux bien croire que l’éditeur n’est pour rien dans le choix de la Patagonie, parce que : « C’est un titre qui pète, ça, coco ! ». Car ce lièvre n’occupe dans la réalité du livre et de la vie (racontée) de Claude Lanzmann qu’une toute petite lucarne à peine visible. Disons que ce sont des "hors-champ". Mais pourquoi pas ?

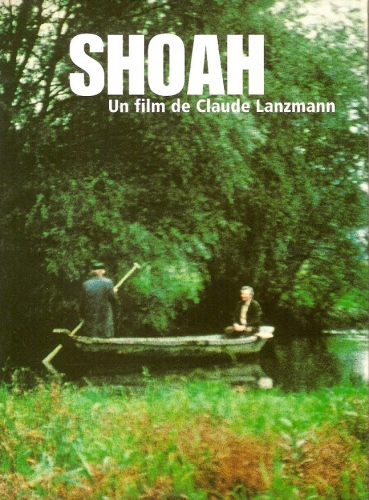

Le titre du film, c'est autre chose. L'auteur raconte à la fin du Lièvre de Patagonie (pp. 525-526) comment et pourquoi il a choisi ce mot de la langue hébraïque : « Le terme apparaît dans la Bible à plusieurs reprises. Il signifie "catastrophe", "destruction", "anéantissement", il peut s'agir d'un déluge, d'un tremblement de terre, d'un ouragan. Des rabbins ont arbitrairement décrété après la guerre qu'il désignerait "la Chose". Pour moi, "Shoah" était un signifiant sans signifié, une profération brève, opaque, un mot impénétrable, infracassable. Quand Georges Cravenne, qui avait pris sur lui l'organisation de la première du film, voulant faire imprimer les bristols d'invitation, me demanda quel était son titre, je répondis : "Shoah". - Qu'est-ce que cela veut dire ? - Je ne sais pas, cela veut dire "Shoah". - Mais il faut traduire, personne ne comprendra. - C'est précisément ce que je veux, que personne ne comprenne ». On me dira ce qu'on voudra, cette intention est proprement géniale.

Je veux dire qu'elle se place à la hauteur du crime : l'extermination d'une race, aucun mot humain ne peut la signifier. Même si le mot est aujourd'hui devenu un nom propre, passé tel quel dans le langage (pour Lanzmann, le film en est de toute évidence à l'origine), mais plus ou moins galvaudé, utilisé par les uns et les autres, tour à tour, comme bouclier, comme étendard, comme arme, voire comme image de marque.

Ce que je ne comprends pas, pour achever le parcours, complexe parce que contrasté, dans ce livre généreux, d’une richesse bourrée jusqu’à la gueule, c’est la raison pour laquelle le film a été refusé par beaucoup de Juifs. Lanzmann raconte ça : c’est comme si le film se heurtait à un tabou. Et pour moi, c'est un mystère. Et c'est l'étonnement de l'auteur.

Simon Srebnik rejoue à 47 ans, pour Claude Lanzmann, la scène de ses treize ans. Il chante la même chanson (un petite maison blanche). Il dit, en parcourant paisiblement le site de Chelmno, où fut expérimentée l'extermination des Juifs par le gaz : « C'était aussi paisible à l'époque qu'aujourd'hui ».

Car chez beaucoup de Juifs, d'après Lanzmann, le refus est total et spontané. Si absolu que beaucoup d’entre eux n’ont même pas pu envisager de visionner Shoah. Comme si un mur sacré s’était tenu devant eux pour leur en interdire l’accès. Même que le cardinal Lustiger, grand Catholique mais Juif à l’origine, a joué devant l’auteur la comédie : « Je l’ai vu ! », avant d’avouer lamentablement que cela ne lui était vraiment pas possible.

Il y a là quelque chose qui me reste en point d’interrogation : que se passe-t-il, là, précisément ? Peut-être est-ce, tout simplement, insoutenable.

Ce qui me vient alors, c'est une scène au début du film. C'est vrai qu'on est frappé par le visage obstinément souriant de Michael Podchlebnik, comme s'il l'avait figé en y appliquant un masque. Il s'est comme cuirassé dans son sourire, ouvert sur ses dents impeccables. Mais Claude Lanzmann est impitoyable : « Pourquoi souriez-vous toujours ? – Si on est vivant, il vaut mieux sourire ». Mais il poursuit, cruel : « Quand vous étiez dans le Sonderkommando, quelle a été votre réaction ? – Un jour, j’ai reconnu le cadavre de ma femme et de mes enfants, et là … ».

La tête, soudain, de Michael Podchlebnik, quarante ans après !

La décomposition du sourire de Michael Podchlebnik !

Les sanglots de Michael Podchlebnik, ! …

Je comprends que ce ne soit pas possible, là où ma raison s’arrête.

Vous voulez que je vous dise ? Le film Shoah, de Claude Lanzmann, est la version contemporaine du Mur des Lamentations : le vestige d’un Temple détruit. Et c'est Claude Lanzmann et nul autre qui l'a édifié, ce vestige.

Et Le Lièvre de Patagonie, en racontant concrètement comment le cinéaste est finalement parvenu, après douze ans de démarches de toutes sortes, à bâtir ce monument, en donne une idée d'une force irrésistible. Toute cette partie du livre est parcourue d'une profonde et puissante vibration, imposant un sentiment d'oubli de soi, d'urgence et de nécessité impérieuse. Tout cela emporte le lecteur.

De ces « Mémoires » de Claude Lanzmann, c'est décidément ce que je retiendrai, loin devant tout le reste.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, claude lanzmann, le lièvre de patagonie, shoah, juifs, judaïsme, extermination des juifs, solution finale, camps d'extermination, auschwitz-birkenau, sobibor, maidanek, chelmno, treblinka, la chartreuse de parme

jeudi, 14 août 2014

LE LIEVRE DE PATAGONIE 3/4

Mais le plat de résistance et le point culminant de tout le livre est certainement le récit des innombrables tribulations, péripéties, émotions et souffrances qui ont jalonné la conception puis la réalisation de ce que Claude Lanzmann considère (à juste titre selon moi) comme l’œuvre de sa vie : Shoah.

Mais le plat de résistance et le point culminant de tout le livre est certainement le récit des innombrables tribulations, péripéties, émotions et souffrances qui ont jalonné la conception puis la réalisation de ce que Claude Lanzmann considère (à juste titre selon moi) comme l’œuvre de sa vie : Shoah.

En 1985, Jean Daniel (Le Nouvel Observateur) lui dit, le soir après la première projection du film (« film sans cadavre, sans aventure individuelle ») enfin achevé après cinq ans de montage : « Cela justifie une vie ». Je ne suis pas loin d'être d'accord.

Au fond, tout le livre est écrit pour aboutir à ce moment décisif (un moment qui a quand même duré douze ans) : un film de neuf heures dix minutes fait de tous les souvenirs des derniers témoins oculaires de l'extermination des Juifs, membres des Sonderkommandos, survivants, SS gardiens des camps ou ayant appartenu aux Einsatzgruppen (auteurs de ce qu'on appelle - improprement selon Lanzmann - la "Shoah par balles"). Une entreprise colossale que Claude Lanzmann a menée à bien contre vents et marée. Si les collaborateurs et techniciens divers sont nombreux, sa volonté à lui est absolument centrale : il s'est fixé cet objectif, il s'y tiendra. Il s'y est tenu.

Il nous fait entrer dans les coulisses, nous décrit les obstacles, nous dresse des portraits remarquables, tels que ceux d’Abraham Bomba, de Simon Srebnik, de Henrik Gawkowski et d’autres. Je regretterai tout de même que l’auteur n’essaie pas d’exposer davantage les liens de causalité entre Shoah et le reste de sa vie, qui n’a pas forcément préparé le lecteur à cette épreuve finale.

Henrik Gawkowski remonte dans la machine à vapeur qu'il conduisait quarante ans avant, et refait le même chemin vers le camp de Treblinka (600.000 Juifs). Henrik Gawkowski ne supportait de faire alors ce qu'il faisait que grâce aux doses massives de vodka qu'il s'envoyait.

J’avoue que cette partie – la plus intense – m’a définitivement conquis, même si l’auteur n’explique rien à proprement parler. Mais il fait mieux que ça : il montre. Et ça, je le dis, il sait faire. Chapeau bas, monsieur Lanzmann. Il amène le lecteur au cœur de son sujet, dans un récit dont le suspense n'est pas absent.

Il nous montre toutes les ruses qu’il lui a fallu déployer pour approcher, amadouer et apprivoiser ceux qui pouvaient et devaient lui servir de témoins dans son œuvre sur l'extermination. La Destruction des juifs d’Europe est le titre exact du monumental livre-phare de Raul Hilberg. Il a servi de Nord à la boussole que Lanzmann a posée sur sa carte de travail cinématographique, quand il a eu l’idée inouïe de faire un film avec les gens de l’époque même où les faits s’étaient déroulés. Les derniers témoins oculaires.

Il raconte surtout – et c’est l’essentiel – ce qui se passe au fond de ces hommes, en particulier ceux qui faisaient partie des « Sonderkommandos » (qui devaient extraire les cadavres des chambres à gaz), à partir du moment où ils sont conduits à évoquer l’inévocable, à dire l’indicible : l’horreur. Très fort ! Ces témoins se mettent à exister, puissants de vérité, au moment où l'innommable surgit de leur mémoire, formulé par leur bouche : quelque chose en eux, soudain, se brise.

Il raconte comment il a amené Abraham Bomba, l’ancien coiffeur revenu des camps, à faire semblant de couper les cheveux à un copain dans un vrai salon de coiffure, en Israël, pendant qu’il se confiait à la caméra. Il raconte comment il a amené Simon Srebnik, qui avait treize ans à l’époque, à lui chanter la chanson qu’il chantait pour le SS dans la barque à fond plat qu’il poussait sur les eaux de la Ner, aux abords de Chelmno, le camp où fut expérimentée l’extermination par le gaz (400.000 juifs, je reprends les chiffres de l'auteur).

Il raconte aussi l’imposture : pour intégrer à son film le témoignage d’anciens SS, comme il n’arrivait à rien en y allant sincèrement et de bonne foi, il décide d’utiliser une caméra cachée (la « paluche », reliée sans fil à une régie installée dans un minibus banalisé), ce qui lui permet de recueillir les confidences de quelques-uns (Franz Suchomel).

Cette ruse manque de lui causer les pires ennuis avec la justice allemande, sans compter le cassage de gueule qu’il a subi, à cause de ses amis qui, du fait de la chaleur, avaient ouvert la porte du minibus : les propos enregistrés clandestinement s’entendaient dans la rue, ce qui avait alerté les voisins et la famille ! Tant pis pour le témoignage de cet ancien chef des Einsatzgruppen !

Je ne reviens pas sur le mal que j’ai dit des récits de vie. J'insiste : il n’y a pas de vies exemplaires, chacun devant se démerder avec ce qui lui a été donné. Le Lièvre de Patagonie comporte des parts non négligeables d’autobiographie. Je m’en serais passé sans problème. Encore une fois, que m’importent les amours d’un monsieur avec une dame, s’appelât-elle Simone de Beauvoir ? Que m’importent les louanges que les uns et les autres ont adressées à monsieur Lanzmann pour ce qu’il écrivait (sur le curé d’Uruffe, par exemple) ?

La preuve, c’est que, visitant le cimetière du Montparnasse, je me suis bien volontiers incliné sur la tombe d’Honoré Champion, je me suis récité avec dévotion « Le Mort joyeux » sur la tombe de Baudelaire (« Dans une terre grasse et pleine d’escargots, Je veux creuser moi-même une fosse profonde… »), mais je n’aurais pour rien au monde fait le plus petit détour par la tombe de ce couple infernal, dont le nom divinisé continue de nous brasser et empuantir l’air du temps : la tombe de « SartretBeauvoir », symbole - paraît-il - de la « Modernité ».

Je regrette vivement que les deux soient omniprésents dans le livre, comme le montre l'index des noms (ci-dessus) qui complète le récit.

Un saint patron pour les libraires et les éditeurs.

Le Lièvre de Patagonie a donc été conçu et voulu pour être un récit de vie. J’y vois pourtant quelque chose de plus et de mieux qu’une vie particulière : une forme, à mes yeux, d’incarnation de l’Histoire (grand H). Le Lièvre de Patagonie est un livre où s’incarne jusque dans la chair rouge et vivante de l’homme la volonté de la vie de vaincre l’Histoire. C’est-à-dire la Mort.

Je veux dire que, pour Claude Lanzmann (enfin, comme je l’ai compris), l’humanité peut se rendre maîtresse de son destin. Personnellement, j’en suis beaucoup moins sûr : c’est une forme d’idéalisme. Et d’idéalisation de la liberté. Mettons que je ne suis pas du tout sartrien. Encore moins « sartretbeauvoirien ».

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, claude lanzmann, le lièvre de patagonie, shoah, jean daniel, le nouvel observateur, extermination des juifs, sonderkommandos, einsatzgruppen, shoah par balles, simon srebnik, abraham bomba, henrik gawkowski, raul hilberg, la destruction des juifs d'europe, chelmno, sobibor, treblinka, auschwitz-birkenau, maidanek

mercredi, 13 août 2014

LE LIEVRE DE PATAGONIE 2/4

J’ai eu un peu de mal à suivre le récit des premiers temps, quand Claude et Jacques Lanzmann (le bégayeur qui écrivait des livres pour dire qu'il traversait les déserts à pieds, en espadrilles, accessoirement parolier de Dutronc) sont baladés dans divers lieux au moment de l’invasion allemande et pendant la durée de la guerre : Brioude, Paris, Clermont-Ferrand, Saugues finissent par se mélanger. Cela n’a guère d’importance. Je retiens que le père et le fils s’affilient à peu près en même temps à des réseaux de résistance différents et qu’un jour, marchant sur une route, ils s’en font la révélation et la surprise mutuelles. L’instant, qui ne manque pas de cocasserie en même temps que de gravité, est rendu à merveille.

J’ai eu un peu de mal à suivre le récit des premiers temps, quand Claude et Jacques Lanzmann (le bégayeur qui écrivait des livres pour dire qu'il traversait les déserts à pieds, en espadrilles, accessoirement parolier de Dutronc) sont baladés dans divers lieux au moment de l’invasion allemande et pendant la durée de la guerre : Brioude, Paris, Clermont-Ferrand, Saugues finissent par se mélanger. Cela n’a guère d’importance. Je retiens que le père et le fils s’affilient à peu près en même temps à des réseaux de résistance différents et qu’un jour, marchant sur une route, ils s’en font la révélation et la surprise mutuelles. L’instant, qui ne manque pas de cocasserie en même temps que de gravité, est rendu à merveille.

Je passe sur les divers événements auxquels l’auteur est confronté. Ce qui est sûr, c’est que le père, juif, a remarquablement organisé la vie et la survie de sa famille pendant toute la période, puisqu’elle en est sortie entière et bien vivante. Cela passe par exemple par les exercices minutés auxquels le père oblige ses enfants pour échapper à une éventuelle rafle en se réfugiant, dans le plus grand silence et le plus vite possible, dans la cache qu’il a aménagée au fond du jardin, à n'importe quelle heure de la nuit. Le père sait. Curieusement, la suite et la fin du bouquin l'escamotent : qu'est-il devenu ?

On apprendra que la mère a pris le père en haine au moment même de la nuit de noce. En juive orthodoxe et sourcilleuse, elle n’a pas supporté que son époux la sodomise, précisément cette nuit-là. Les enfants reverront leur mère (flamboyante quoique bégayante, sauf quand elle est en colère), qui vit désormais avec un certain Monny, juif fils d’un banquier bulgare ou serbe, à l’esprit brillantissime, à l’entregent époustouflant.

Il savait convaincre un Eluard et quelques autres de la bande de manuscrire leurs poèmes à tire-larigot pour les vendre sans cesse aux amateurs d'autographes (mais les surréalistes, Tzara en tête, avaient déjà pillé les collections nègres du Musée de l'Homme). Quelques figures vraiment intéressantes parsèment ainsi le récit. Lanzmann sait à merveille raconter, tirer le portrait, ne retenir que l'essentiel. Pour tout dire : Lanzmann sait ce qu'écrire veut dire.

Passons très vite sur toutes les parties de ce gros ouvrage (546 pages !) où Lanzmann raconte ses relations avec Jean-Paul Sartre, personnage qui me rebute radicalement. Passons sur la puissante relation amoureuse qu’il entretint avec Simone de Beauvoir, ce soleil de la « condition féminine » (un soleil qui me glace), avec laquelle il vécut sept ans, aventure dont il raconte quelques épisodes, en particulier dans les montagnes suisses. Passons sur l’activité de l’auteur au sein de la célèbre revue Les Temps modernes, fondée par Sartre. Je passe finalement sur beaucoup de choses, qui m’ont moyennement intéressé.

Je m’arrête un instant sur la première cohorte de visiteurs occidentaux en Corée du Nord, dont il fait partie, et sur ce qui la sépare de la seconde vingt ans plus tard. Vingt ans qui permettent à Lanzmann, stupéfait, de voir à l’œuvre le processus de glaciation et de régression de la société nord-coréenne.

Autant la première fois cela grouillait de monde et il avait pu, malgré l’espionnite aiguë qui sévissait déjà, ébaucher une histoire d’amour avec la belle Kim Kum-Sun, qu’il n’oubliera plus par la suite, autant la seconde fois il atterrit dans un désert humain où il se sent carrément ligoté. L'étrange comédie des scènes de piqûres de vitamine par la belle infirmière sous le regard omniprésent de six ou sept « casquettes », est à ne louper sous aucun prétexte. Vingt ans après, c'est devenu absolument sinistre.

Tout au moins jusqu’au moment où il révèle à ses interlocuteurs qu’en fait ce n'est pas la première fois, et qu'il est venu vingt ans auparavant et qu'il a même partagé à trois reprises le repas de leur « Grand Leader », l’immense Kim Il-Sung, père fondateur de la patrie. Alors là, coup de théâtre et changement à vue : c'est comme si Dieu en personne apparaissait ! Tout d'un coup c'est courbette, sourire et tapis rouge. La gloire, quoi.

Je passe sur les activités de l’auteur pendant la guerre d’Algérie, sauf que je tiens à signaler l’excellente analyse qu’il fait de la situation. On exalte en effet la « guerre d’indépendance » des Algériens contre l’infâme puissance coloniale (c'est nous, la France), mais on oublie en général qu’il y eut une lutte féroce pour la conquête du pouvoir, lutte impitoyable et fratricide entre Algériens, suivant qu'ils étaient « de l’intérieur » ou « de l’extérieur », ceux-ci réfugiés en Tunisie. Qui s’achève sur la victoire totale de ces derniers, menés par un Ben Bella sans pitié.

Une authentique guerre civile meurtrière entre Algériens, qui explique pourquoi l’Algérie n’est pas encore une démocratie : la guerre civile rougeoie encore sous la cendre. Un semblable accaparement de l'Etat par un seul clan explique selon moi le chaos meurtrier qui s'est instauré après la mort de Tito en Yougoslavie, de Khadafi en Libye, de Saddam Hussein en Irak, en attendant le Bachar de Syrie et quelques autres : quand le chat despotique n'est pas là, les souris carnassières se déchaînent les unes contre les autres, et ça, ça fout vraiment la merde. Regardez les effets de l'obstination de Nouri Al Maliki à s'approprier l'exclusivité du pouvoir à Bagdad.

Je passerais aussi sur la complexité des relations entre Claude Lanzmann et l’Etat d’Israël, si elles n’étaient pas déterminantes pour toute la dernière partie du livre. L’auteur ne cache pas que l’Etat d’Israël repose sur un mensonge, comme il le constate au spectacle des milliers de tentes du camp de réfugiés où les Israéliens ont fourgué tous les juifs séfarades accourus en Israël parce qu’on leur y promettait un sort enviable. Les Falachas d'Ethiopie ne connaîtront pas un sort plus enviable à partir du milieu des années 1970.

Le mensonge encore : « Comme le dirait vingt ans plus tard dans mon film Pourquoi Israël Léon Rouach, conservateur du musée de Dimona : "Mentir, ce n'est pas bien, mais le pays, qui venait lui-même de naître, était gravement menacé. Pour le construire, il fallait le remplir et pour le remplir, il fallait mentir !"» (pp. 224-225). Déjà cette puissante et imperturbable volonté de conquête. Et déjà cette négation, totale et inentamable, de la légitimité historique de la présence arabe en Palestine : c'est comme si l'Arabe n'existait pas.

Et puis le meurtre : « Ben Gourion était impressionnant, comme Begin, mais le premier était le vainqueur de l'autre puisqu'il n'avait pas hésité à faire tirer sur l'Altalena, le navire qui, l'Indépendance à peine prononcée, amena sur les côtes d'Israël, outre des passagers, des armes pour l'Irgoun. Ben Gourion ne pouvait tolérer un double pouvoir et s'étaient résolu à ce que des Juifs en tuent d'autres, acte fondateur de la naissance d'un Etat véritable» (p. 237).

Il y a du Lénine (celui qui fusille les marins de Cronstadt en 1921) chez Ben Gourion (et le Ben Bella de l'indépendance algérienne n'a rien à lui envier). Et la fondation de l’Etat d’Israël est issue entre autres des actes terroristes et des assassinats commis par l’Irgoun dès avant la 2ème guerre mondiale. Terrorisme israélien contre terrorisme arabe : ça n'a pas changé depuis 1937 (bien avant la décision de l'ONU).

Quelques remarques qui permettent de comprendre que la situation au Proche-Orient et le conflit entre Arabes et Israéliens ont encore l'éternité devant eux pour que la paix - à laquelle tout le monde dit aspirer - n'arrive jamais.

Je note que l'état de guerre remonte à l'époque où des Juifs se sont persuadés que leur "Terre" était là, depuis des temps à les attendre, "Promise" par on ne sait qui. Ils s'appelaient les sionistes, qui obéissaient à la logique : « Pousse-toi d'là que j'm'y mette ! ». Le sionisme seul est à l'origine de la guerre en Palestine. Il se trouve que tous les sionistes se trouvaient être des Juifs. C'est encore le cas.

En décidant, avec le consentement de presque toutes les nations (ONU), de constituer un Etat en Palestine, les Juifs sionistes ont déclaré aux Arabes une guerre qui ne peut pas connaître de fin.

Voilà ce que je dis, moi.

09:00 Publié dans LITTERATURE | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, claude lanzmann, le lièvre de patagonie, deuxième guerre mondiale, juifs, extermination des juifs, shoah, tristan tzara, surréalisme, paul éluard, jean-paul sartre, simone de beauvoir, revue les temps modernes, corée du nord, kim il sung, guerre d'algérie, ben bella, état d'israël, david ben gourion, palestine, guerre israélo-palestinienne, terrorisme, terre promise

mardi, 12 août 2014

LE LIEVRE DE PATAGONIE 1/4

Claude Lanzmann : Le Lièvre de Patagonie (Gallimard, 2009).

Pour parler franchement, je n’avais pas du tout l’intention de lire Le Lièvre de Patagonie, de Claude Lanzmann. Mais les circonstances en ont décidé autrement. Il se trouve que, passant un matin devant la vitrine du « Livre à Lili », rue Belfort, je l’ai vu bien en évidence, et au prix imbattable de trois euros, s’il vous plaît, au lieu de vingt-cinq vendu neuf. Comme dit le futur "parrain", dans Le Parrain 2 : on me faisait une offre que je ne pouvais refuser. Pas le pistolet sur la tempe, quand même. Neuf, le bouquin l’était, je suis prêt à parier qu'il n’avait jamais été ouvert. Je n’ai pas hésité trois secondes. Je n’ai pas regretté mes trois euros.

J’avais un préjugé : les apparitions médiatiques controversées, tonitruantes et péremptoires de l’auteur m’avaient fait fuir. J’avais eu en son temps un préjugé analogue à l’égard de Michel Houellebecq qui, en suscitant des "pour" enthousiastes et des "contre" furibards qui s'étripaient en place publique, m’avait rebuté, avant que je franchisse le pas un jour avec Les Particules élémentaires, livre qui m’avait convaincu que son auteur était un authentique et excellent romancier. Du genre qui a tout compris de la société où il vit et de celle qui s’annonce. Et puis qui sait l'écrire pour le faire passer. Et qui, à cet égard tout au moins, me fait penser à Balzac.

Pareil pour Lanzmann : le personnage public, qui ne se privait pas d’intervenir avec véhémence quand on parlait des Juifs ou d’Israël, m’avait fait fermer les écoutilles. Quand la rumeur publique dépasse un certain nombre de décibels médiatiques, je n'y suis plus pour personne, je me mets aux abonnés absents. En plus, quand j’ai ouvert le bouquin, je dois dire que je n’ai pas été encouragé.

Le personnage, encore lui, a quelque chose d’assez déplaisant : que m’importe à moi, qu’un haut gradé de la chasse israélienne propose à monsieur Lanzmann de faire un tour sur le siège passager d’un F16 ? Et que monsieur Lanzmann, pourtant âgé de soixante ans, en sorte frais comme l’œil et sans avoir rempli de vomi le sac fourni à cet effet, mais de respect l’officier ébahi, sous les applaudissements du tarmac entier ?

Que m’importe que Claude Lanzmann ait fait ceci, cela, et encore ça et ça et ça ? Rien à faire du fatras biographique, où l’auteur « en installe » complaisamment. Mais c’est vrai que ça me saoule très généralement, le déluge de « vies des autres » dont les médias nous submergent. Car il n'y a pas de vie exemplaire. Au point que je me demande pourquoi l'on nous bombarde de confitures biographiques en nappes denses sur des tartines épaisses comme ça.

Ce ne sont que « portraits » dans Libération et Le Monde, ce ne sont que « talk shows » radiophoniques, où un animateur complaisant (Marcel Quillé-Véré sur France Musique, entre autres) déroule le tapis devant l’invité, avec une dévotion plus ou moins fabriquée, en vue de lui faire raconter les mille péripéties de son existence évidemment passionnante. Je ne parle pas de la télévision, qui passe son temps à étaler des vies intimes, ni du genre « biopic », qui envahit le cinéma des rangs serrés de toutes ses Edith Piaf, de tous ses Ray Charles et de tous ses Truman Capote.

Le récit de leur petite vie par de petits comédiens, de l'écriture de leur premier roman par des premiers romanciers, du couronnement de leur œuvre quand il s'agit de Jean d'Ormesson (notez que son dernier est toujours le couronnement de son œuvre), ou même de leur grande carrière par de grands pianistes, à qui l’on demande de raconter par le menu comment ils ont fait pour arriver là, ça finit par saturer l’espace. Et ne dit strictement rien de l'œuvre pour laquelle ces VRP de leur propre image sont en « tournée de promo ». Et rien, à plus forte raison, de ce qui en restera.

Je suis même d’avis que cette inflation de « vies des autres » dans les médias a pour effet de tenir en respect, d’intimider les gens genre « monsieur tout le monde », à la masse desquels j'appartiens, mais dont il ne viendrait l’idée à aucun journaliste de solliciter une interview approfondie. Selon les journalistes et les directeurs d'antenne, il y a les vies intéressantes, et puis il y a toutes les autres, qui s'appellent "la plupart". Ou encore mieux : « La foule des anonymes ». Tout ça a pour effet de convaincre tous les « monsieur tout le monde » que la vie qu’ils vivent, non, ce n’est pas ça, « la vraie vie ». On les a convaincus que la vraie vie, c'est quand ils ont pu se voir à la télé. Comme une preuve officielle.

A force de voir que tant de gens ont « réussi leur vie », puisqu’on leur fait l’honneur de leur demander de la raconter à un public ébloui, chacun n’est-il pas tenté de se dire que la sienne est ratée ? De se dire que tant qu'il n'a pas raconté sa vie à la télé, il n'existe pas ?

A force de s’intéresser à la « vie des autres » (tout au moins ce qu’ils en montrent ou en disent), pour un peu, on oublierait qu’on a une seule vie à vivre pour son propre compte, et qu’il n’y a personne pour la vivre à notre place. Et que la télévision a été inventée pour nous faire oublier cette tragédie. Avec soi-même, on est constamment "en direct". Et il n'y a pas de "rewind". Revenons à nos moutons.

Dès l’avant-propos du bouquin de Lanzmann, on est prévenu : « Il est vrai, on m’a dit mille fois, de mille côtés, que je devais à tout prix écrire ma vie, qu’elle était assez riche, multiple et unique pour mériter d’être rapportée ». Que ce soit clair : tout le monde s'y est mis, à genoux : « Claude, allez, raconte ta vie ! ». Monsieur Lanzmann a cédé à des instances plus fortes que lui qui, à force d’insister, sont venues à bout de sa réticence à parler de lui-même. Sans ça vous pensez bien que …

Et attention les yeux : « J’en étais d’accord, j’en avais le désir, mais après l’effort colossal de la réalisation de Shoah, je n’étais pas sûr d’avoir la force de m’attaquer à un travail de si grande ampleur, de le vouloir vraiment ». Il est d'accord pour considérer sa propre vie comme infiniment digne d'intérêt. Et elle est d'une "si grande ampleur" ! Qu’on comprenne bien : monsieur Lanzmann n’a jamais été effleuré par le doute, ce qui ne me prépare pas à éprouver une grande sympathie pour lui. La force de son moi est incommensurable. Heureusement, le monsieur n'est pas du tout porté au narcissisme. C'est un qualité essentielle du livre : pas d'étalage.

Pourtant on pourrait le croire quand il affirme : « Je me tiens pour un voyant ...» (p. 285). Heureusement, son hommage à Moby Dick de Melville (p. 254) m'avait prévenu en sa faveur. Mais on comprendra peut-être que le bonhomme puisse susciter des réactions pour le moins "contrastées", génial pour les uns, insupportable pour les autres. Pour moi, c'est les deux à tour de rôle.

Voilà ce que je dis, moi.

lundi, 11 août 2014

L'ARBRE BARBARE

L'ARBRE BARBARE,

ou "ILS L'ONT BIEN MÉRITÉ, CE NE SONT QUE DES SAUVAGES"

Je réchauffe aujourd’hui, en l'améliorant j'espère, un billet (alors intitulé « La Galéjade absolue ») publié le 16 juillet 2013. Pour une raison simple : je l’avais trouvé trop désopilant pour en priver les lecteurs de ce blog. On se moque volontiers des fantaisies farfelues rapportées par les voyageurs du moyen âge européen, et des bestioles fabuleuses qu’ils avaient "observées", dont on trouve le dessin, par exemple dans Aldrovandus, la Chronique de Nuremberg ou la Weltchronik de Schedel (quelques exemplaires tirés de cette dernière ci-dessous, ma préférence allant aux Sciapodes, qui se servaient de leur pied unique comme parasol, ce qu'ils appelaient "prendre son pied" ; il est vrai que la nature n'était pas exempte de fantaisies comparables, avant qu'il existât le diagnostic prénatal, doux euphémisme mis pour eugénisme : j'en ai quelques-unes en réserve).

On croit en général que les explorateurs des 18ème et 19ème siècles, imprégnés des Lumières du rationalisme, envoyés par la vieille Europe à la conquête concrète du monde, dont une des missions était de le cartographier scientifiquement et de le décrire objectivement, étaient, contrairement aux Marco Polo et autres amateurs de « merveilles », soucieux de la plus grande rigueur et d’une objectivité exacte et sans faille.

Eh bien grossière erreur, comme le montre ce « reportage » paru en 1878 dans Le Journal des Voyages : l’imagination au pouvoir, comme vont le voir ceux qui ne l'ont pas lu l'an dernier.

Le Journal des Voyages est une véritable caverne d’Ali Baba pour l’amateur de curiosités diverses et variées. Pour qui, par exemple, n’a jamais entendu parler de « l’arbre anthropophage », il est plus que temps de combler cette lacune. L’histoire nous est contée par Bénédict-Henry Révoil, sous un « chapeau » indiquant « Souvenirs de Madagascar ». Cela se présente donc comme un témoignage personnel. Quelque chose de vécu.

L’auteur commence par nous planter dûment le décor. Nous sommes chez les Sakataves (on connaît les Sakalaves, côte ouest de Madagascar, voir ci-contre une "maternité"), l’une des trois races peuplant l’île de Madagascar, île – soyons toujours précis – mesurant « 132 myriamètres du nord-est au sud-ouest » et « 54 myriamètres de l’est à l’ouest ». La définition du myriamètre donnée par le Nouveau Larousse Illustré de 1903 est : « Mesure itinéraire de 10.000 mètres. Peu usité ».

chez les Sakataves (on connaît les Sakalaves, côte ouest de Madagascar, voir ci-contre une "maternité"), l’une des trois races peuplant l’île de Madagascar, île – soyons toujours précis – mesurant « 132 myriamètres du nord-est au sud-ouest » et « 54 myriamètres de l’est à l’ouest ». La définition du myriamètre donnée par le Nouveau Larousse Illustré de 1903 est : « Mesure itinéraire de 10.000 mètres. Peu usité ».

Vient ensuite un petit morceau de bravoure (citation au point de suspension près) : « Les Sakataves ont la peau noire et les cheveux crépus : ils ont conservé tous les instincts, tous les errements de la race africaine à laquelle ils doivent leur origine, c’est-à-dire qu’ils sont ignorants, superstitieux et … anthropophages ». Leurs relations avec les autres populations de l’île sont assez « guerrières ». Et « leur seule religion est celle d’un culte abominable qu’ils rendent à un arbre » : le Tépé-Tépé (voir plus bas : l’illustration surpasse de loin le récit, car il faut frapper d’horreur le bourgeois qui, bien au chaud dans ses pantoufles et son fauteuil, feuillette à la veillée sa revue préférée).

Qu’on se le dise : c’est un « arbre satanique ». Imaginez une énorme pomme de pin de 3 mètres de haut, avec à son sommet un entonnoir (ou « suçoir ») contenant « un liquide visqueux et douceâtre, dont les propriétés sont à la fois morphiques [lisez « hypnagogiques » = somnifères] et intoxicantes ». L’entonnoir est entouré de jeunes pousses, longues et souples (les scions), qui s’agitent « dans une sorte de sifflement fait pour donner le frisson au plus courageux ». Des feuilles complètent le tableau, nerveuses et « terminées par des pointes d’une acuité sans pareille et creuses à l’intérieur », et leurs bords sont hérissés de piquants.

Maintenant l’histoire. Lambo, jeune homme adoré de sa mère, doit monter sur le trône dans pas longtemps. Hélas, sa mère, huit mois après son veuvage royal, met au monde un autre garçon, qui non seulement détrône l’aîné, mais en plus le condamne à mort le jour où il sera roi : c'est la tradition qui le veut. Conseillé par sa mère, Lambo s’enfuit, vit quelque temps à la cour du roi des Howas, mais décide un jour de retourner chez les siens, quels que soient les risques.

Au bout de quelques jours dans le palais maternel, il est dénoncé par un « vieillard très-superstitieux et d’un fanatisme sans pareil ». Les guerriers s’emparent de Lambo : « Tu vas mourir : ta vie appartient à Tépé-Tépé ». « Tout autour de lui, des femmes demi-nues, des Sakataves enivrés, affolés, poussaient des hurlements sinistres et chantaient des hymnes propitiatoires ». On hisse Lambo jusqu’à l’entonnoir, sur lequel on l’assied « au milieu des scions qui s’agitaient déjà autour de sa tête ». Le plus beau est à venir.

On lui fait boire « un peu de ce liquide étrange et sinistre ». « A peine fut-il debout, les deux pieds dans le creux de l’arbre, qu’il se vit entouré par les scions du Tépé-Tépé. Sa tête, son cou, ses bras furent serrés comme dans des étaux de fer ; son corps fut de même enlacé par ces serpents végétaux. » On sent que ça ne rigole ni ne plaisante, y a pas intérêt. Pour le bouquet final, je laisse la parole à M. Bénédict-Henry Révoil.

« A ce moment suprême, les grandes feuilles du Tépé-Tépé se redressèrent lentement, comme les tentacules d’une énorme pieuvre ; venant à l’aide des scions placés autour du cœur de l’arbre, elles étreignaient plus fortement la victime si odieusement sacrifiée. Ces grands leviers s’étaient rejoints et s’écrasaient l’un l’autre, et l’on vit bientôt suinter à leur base, par les interstices de l’horrible plante, des coulées d’un liquide visqueux, mêlé au sang et aux entrailles de la victime. » A votre santé et bon appétit. Mais ce n’est pas fini.

"L'ARBRE ANTHROPOPHAGE : CE FUT UNE EPOUVANTABLE ORGIE"

« A la vue de cet odieux mélange, les sauvages Sakataves se précipitèrent sur l’arbre, l’escaladèrent en hurlant et à l’aide de noix de coco, de leurs mains disposées en creux, recueillirent ce breuvage de l’enfer qu’ils buvaient avec délices. Ce fut alors une épouvantable orgie suivie de convulsions épileptiques et enfin d’une insensibilité absolue. » La crise est passée. Vient la somnolence postprandiale.

La conclusion à elle seule est un morceau d'anthologie : « Lorsque l’arbre anthropophage eut achevé son repas, quelques heures après le moment où la victime lui avait été livrée, il ne restait plus du corps de Lambo que des ossements broyés et des nerfs desséchés. Les grandes feuilles s’étaient détendues, les scions voltigeaient toujours et le cône intérieur de l’arbre rejetait sa liqueur visqueuse, âcre et intoxicante ». Voilà les choses passionnantes qu’on apprend en ouvrant le Journal des Voyages.  On se croirait dans L'Enigme de l'Atlantide d'E.P.Jacobs (je pense à la dionée géante dont Mortimer délivre un ami), ou encore dans Le Rayon U.

On se croirait dans L'Enigme de l'Atlantide d'E.P.Jacobs (je pense à la dionée géante dont Mortimer délivre un ami), ou encore dans Le Rayon U.

On regrettera que le nom de Bénédict-Henry Révoil, ne soit pas passé à la postérité, bien qu'il ne soit peut-être jamais sorti de son quartier de la rue Mouffetard. Il mérite au moins, par la fertilité de son imagination, l’exhumation à laquelle je me livre ici.

Voilà ce que je dis, moi.

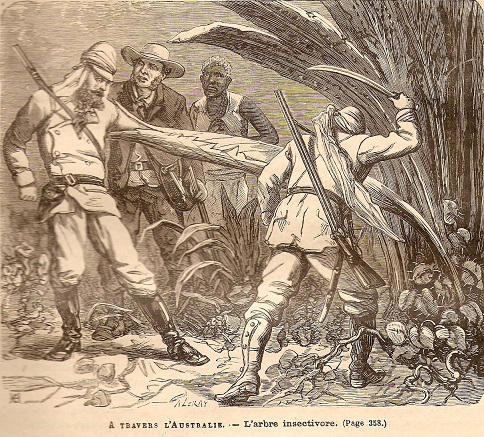

Note 1 : je mentionne en passant un autre article du Journal des Voyages (16 juin 1878), qui parle d'un "arbre insectivore" poussant en Australie, lui aussi doté d'une illustration gratinée.

Note 2 : ceux que la question des arbres carnivores intéresse peuvent aller faire un tour sur le site suivant :

http://lostcities.weebly.com/articles/first-post

Ou sur celui-ci (hoax = canular)

http://www.museumofhoaxes.com/hoax/archive/permalink/man_...

On peut aussi taper la requête "man-eating tree of Madagascar".

dimanche, 10 août 2014

C'EST BEAU, UN MASQUE AFRICAIN

Résumé : après une visite à la galerie Ratton, pour la très belle exposition d'objets de Côte d'Ivoire, j'évoquais mon vieil intérêt pour l'art africain.

Il fut des temps et des lieux où le nom de l'individu, de l'auteur, de l'artiste ne comptait pas. Il ne signait pas ses œuvres, se trouvant assez payé d'avoir glorifié Dieu (ou ce qui en tenait lieu) dans son art. D'avoir été au service de quelque chose (n'est-ce pas ça, ce quelque chose d'autre en quoi nous ne savons plus comment nous abolir ?) qui le dépassait. Quelque chose qui nous manque cruellement aujourd'hui. Mais on ne reconstitue pas une ligue dissoute : c'est devenu un délit. Plus rien ne dépasse l'homme. Cela veut aussi dire, accessoirement, que plus rien ne rassemble les hommes.

De plus, l'objet ethnographique exerçait une fonction "religieuse" ("magique" ?) que les Africains eux-mêmes ont désormais à peu près perdue, malgré la fable du "retour à l'origine" dont on ne cesse de nous rabâcher le refrain baveux, pâteux ou incantatoire. Et malgré les efforts de "survie des traditions" auxquels se livrent de vains militants.

La modernité moderne a décidé d'éradiquer toutes les traditions vivantes, pour les remplacer par de la marchandise brevetée, autrement lucrative. Je ne vois pas ce qui pourrait l'empêcher de le faire. Ne parlons pas des pauvres survivances folkloriques, locales, touristiques et moyenâgeuses, tout ce qui fait croire que ..., élaborées uniquement pour distraire les nostalgiques, en même temps que les ignorants avides de distraire leurs enfants qu'ils ne savent plus comment occuper. Et les Africains aussi, ils savent faire semblant de danser quand il y a des touristes à la peau blanche, et de fabriquer à la demande des « objets africains authentiques » dans des ateliers industriels pour les marchés européens.

Kota (Gabon/Congo Brazzaville) : figure de reliquaire d'ancêtre dite "à front bombé", collection du Gouverneur Honoraire des Colonies Amédée Lefilliatre (1870-1932). Estimé entre 700.000 et 900.000 francs par maître Jean-Louis Picard, pour la vente du mardi 8 octobre 1991 à Drouot Montaigne, Guy Montbarbon expert.

Le reliquaire Kota est un sujet en soi. L'œil averti de l'amateur ne saurait confondre les sujets à "front bombé", les "concaves lamellés" et les figures dites "Janus", entre autres variantes. Mais l'expert est là pour mettre le holà aux errements de l'amateur néophyte.

A quoi servaient les masques ? Les statuettes ? Les fétiches ? Qu'on ne me raconte pas que cela nous fait quelque chose à nous, occidentaux, héritiers des prédateurs qui nous ont précédés et enfantés ! Les prédateurs étaient rationnels, sensibles, matérialistes. Et calculateurs. Et ces amateurs se gargarisent aujourd'hui avec le refrain de l'authenticité. Mais comme nous aussi avons irrémédiablement perdu nos traditions (le « folklore »), nous faisons semblant tout aussi bien.

La documentation précise et sérieuse dont les marchands d'art africain entourent les objets qu'ils mettent en vente servent seulement d'alibi a posteriori à la prédation. Pour dire (blabla) qu'on ne fait pas seulement de la spéculation, mais qu'on porte un intérêt authentique aux populations. Une façon d'inventer la catégorie du prédateur altruiste. Le prédateur altruiste ! Un oxymore de plus. Mais une façon aussi de faire monter les prix : l'authenticité est un gage de plus-value.

Splendide masque Senoufo (Côte d'Ivoire) : masque de danse à configuration humaine stylisée d'ancêtre "Kpélié". Estimé entre 120.000 et 180.000 francs dans le catalogue Ader Picard Tajan, pour la vente du lundi 27 février 1989 à Drouot Montaigne, Guy Montbarbon expert. A noter que les prix des salles des ventes et le chômage ont suivi la même courbe ascendante. Etonnant, non ?

Quant à moi, je persiste à plaider "non-coupable", car ça ne m'empêche pas d'être ému à la vue du remarquable masque Senoufo contemplé à la galerie Ratton ; époustouflé par l'inventivité formelle des sculpteurs ; émerveillé par l'infinie variété de chaque forme aboutie, en ce qu'elle exprime le caractère unique de l'ethnie à laquelle appartient l'artiste.

Rien qu'en Côte d'Ivoire, on ne saurait confondre les objets suivant l'ethnie dans laquelle ils ont été produits, Guéré, Yaouré, Bété, Dan, Senoufo, Baoulé, Lobi, Gouro et j'en oublie. Chacune a une identité forte et bien particulière. Ici, on n'a pas peur d'accuser le plus possible ses différences avec les autres ethnies, bien au contraire.

Ici, pas de consensus mou à la sauce européenne, pas de chewing-gum amorphe, pas de bouillon indifférencié où tout ressemble à n'importe quoi (et inversement), c'est certain. Ce que nous autres oublions tout à fait, c'est que plus s'affirme l'identité, plus s'accuse l'opposition avec les autre. Nous ne savons plus symboliser et socialiser cette hostilité, pourtant logiquement née de la différence.

J'admire donc, même si je ne sais pas exactement pourquoi. Après tout, que le mélomane athée que je suis sache que Jean-Sébastien Bach eut une foi intense et ardente m'est une garantie que sa musique est vraie. Cette certitude me suffit. A plus forte raison, une foi qui s'ignore. Car elle est une vérité qui ne se sait pas foi (à méditer). Les traditions vivantes ignorent qu'elles sont des croyances. Alors je peux bien être touché par les imaginaires magiques (allez-y, chauffez, théologiens et anthropologues !).

Masque Punu (Gabon). Un exemplaire de ce type a été vendu en 2006 à Drouot pour la somme de 950.000 euros (frais compris, faudrait pas abuser).

Et peu me chaut qu'à peu de distance de là existe une autre galerie (Lucas Ratton, ils sont nombreux, dans la famille Ratton, et depuis longtemps, à s'intéresser à l'art africain), où le très beau reliquaire Kota est vendu 28.000 euros, alors que pour acheter l'ancien masque Punu, il faut en aligner 31.000. C'est donné ! Et il y a des acheteurs à ces prix, alors ....

09:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, art africain, arts primitifs, arts premiers, reliquaire kota, côte d'ivoire, baoulé, guéré, sénoufo, galerie ratton